『空気を読む脳』(著:中野 信子)

◎「負けは負け」と言えない空気

サッカーW杯ロシア大会の翌年、チューリヒのFIFAミュージアムで「青い折り鶴」を偶然見た。日本代表はベルギー代表に負けたあと、自分たちが使っていたロッカールームを綺麗に掃除したのだ。

このエピソードは日本のテレビでも繰り返し放映され、「さすがだ!」という空気で、「負けは負け」と言ったら台無しになる気がした。

だからこの青い折り鶴と再会したとき奇妙な気持ちになった。かわいらしいけれど、私はあのエピソードに熱狂できなかったからだ。でもこんな声が頭の中から聞こえた。

「日本人って、こういうの好きだよね?」

わかる。「どんな手を使ってでも勝つ」ではなく「清く美しく散る」ストーリーに泣いてしまう空気。でも、負け方で称賛なんてされたくなかったし、私は「負けは負け」とハッキリと言う人の側に立っていた。

なのに、だ。場の空気を読まず正論を言う人を見ると緊張する。そう、私だって「自分、空気は読めませんし、読みません」と面と向かって言う人に要注意のレッテルを貼っている。

『空気を読む脳』は、脳科学者の中野信子さんが、そういう「やだなあ」の正体を脳の仕組みを通じて教えてくれる。わかりやすい言葉でサクサクと切り込む小気味良さと、作者自身の誠実さやデリケートさに触れられる1冊だ。

人間をめぐるさまざまな現象のつじつまが合います。

不倫、ダメ男をわざわざ選ぶ理由、ブランド志向、バストの大きさと頭の良し悪し、ギャンブル、カミカゼ、そして毒親……刺激的で呪いのようなトピックが並ぶ。でも、仕組みがわかり、つじつまが合うと、呪いへの恐怖は減る。しかも私たちが抱える不合理かつ奇怪な行為は、実は役に立っている側面もあるのかもしれないというのだ。

それは「空気を読む脳に、どう働きかけたら、何が起こるか?」という戦略にもつながる。

◎合理的ではないけれど、天の采配

例えば不倫バッシング。当事者でもない人がブリブリ怒りまくるのが不思議でしょうがない。攻撃性の高い乱暴者がやってるの? いいえ。中野さんは、脳内で働く「セロトニン」という物質を軸に、日本人の不倫バッシングの仕組みを推察する。

まず、脳内のセロトニンとセロトニントランスポーターについて。

(中略)中脳にあるセロトニントランスポーター(脳内で働くと安心感をもたらすセロトニン量の調節を、再取り込みというかたちで担うたんぱく質)

日本人はセロトニントランスポーターの少ないタイプが世界でも最も多いというデータがあります。

セロトニントランスポーターが少ないと、どうなるか。

(中略)普段は誰かのために自己犠牲をいとわず真面目に働く、という人が、いったん不公平な仕打ちを受けると、一気に義憤に駆られて行動してしまうのです。

(中略)社会性のルールに従わないものはペナルティを負うべきだ、自分を不当に扱うものは許せない、利益を失ってでも制裁を与えたい、という気持ちが強く働く

協調性が高く、働き者で、真面目で……そういう「善き人」が、義憤に駆られて不合理な行為も厭(いと)わなくなるのだという。

そして「セロトニントランスポーターが少ないから、よろしくない」といった一方的な解釈ではないことも中野さんは繰り返し説く。

私たちの中に生まれてくる感情は、時には合理的な選択を阻み、勝つことから自らを遠ざけてしまうことがあります。ただそれは長期的に見れば、私たちを種として生き延びさせよう、という天の配剤であるとも言えるのです。

私たちの根底にあるものが何であるか。それが力をくれる瞬間と、困らせる瞬間を本書はたくさん教えてくれる。

◎「褒めて育てる」と「空気を読む脳」の関係って?

そして「戦略」についても本書は触れている。つまり前項で紹介したような「もともと脳の仕組みでそうなっちゃってる」先天的な事象プラス、後天的なこともあるというのだ。

例えば「褒めて育てる」について。なんとなく正しいトレンドのように思えるけれど……? 本書ではいくつかの実験結果を通して警鐘をならす。

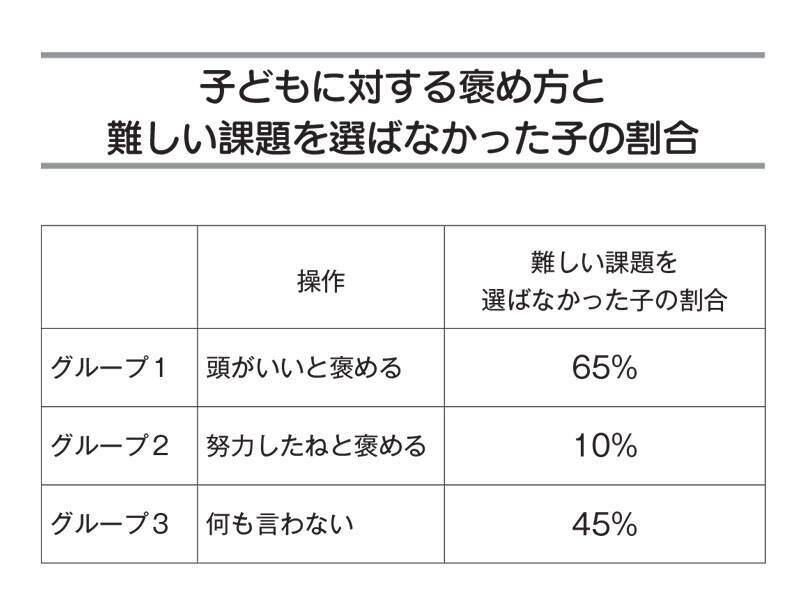

「平均的な子ども」に対する褒め方とその後の挑戦具合の影響は、以下のようになる。

「努力したね」と褒められた子と比べると、「頭がいいね」と褒められた子は、そのあとの課題では難しいチャレンジをしなくなる傾向があるというのだ。なんで? 本書のテーマである空気を読むこととの関係は?

「頭がいいね」と褒めることが、子どもたちから難しい課題をやろうとする気力を奪い、より良い成績を大人たちに確実に見せられる、やさしい課題を選択させるという圧力として働いていたと考えることができます。

「頭がいい私」という大人からの評価によって、子どもは空気を読み、失敗ができなくなる……。ショックだった。他にも刺激的で生々しいトピックが多い。そして「平均的な子ども」を褒めた場合と、「平均よりもうんと良くできる子ども」を褒めた場合の差についても綴られている。ぜひ読んでほしい。

◎「あとがき」から感じ取れるもの

本書のように学術的な話や理性的な考察が綴られた本のもうひとつの面白さはあとがき(「おわりに」)にあると思う。「なぜこの本を書いたのか」を知ることは、作者の人柄や思いに触れられるチャンスがあるからだ。

本編の刺激的でわかりやすい文章には、時折そっと優しくて静かな言葉が現れるのだが、あとがきを読んでその理由がほんの少しわかった気がする。

1ページ目からラストまで薬のような本だ。決して甘くはないけれど、空気を読みまくる人も、読めない人も、私のようにまだら読みの人も、みんな生きやすくなるといいなという気持ちにさせてくれる。

*****

■レビュワー

◎花森リド

元ゲームプランナーのライター。旅行とランジェリーとaiboを最優先に生活しています。

*****

■本の紹介

◎空気を読む脳

職場で、学校で、なぜ日本人は「空気」を読むのか?

中野信子さんが脳科学をとおし、初めて日本人の心性と強みを読み解く。

「いじめ」「サイコパス」「キレる心」「だまされる心理」など、脳科学から人間を鋭く分析し、対処法をわかりやすく教えてきた中野信子さん。

本書では初めて、日本人の脳に迫ります。

「醜い勝ち方より美しい負け方が好き」「不倫は懲らしめるべき」「雇うなら体育会系男子という企業意識」「なぜ、イケメンのほうが美人より会社で得なのか?」「今が幸せと感じられないし、将来も不安でしかたない」「同調しないと怖い」――日常のさまざまな現象の背景には脳の影響があります。

相手の気持ちを察するのがうまい日本人。

でも逆に、周りの空気が私たちに、「生きづらさ」や「不安」「忖度する心」「バッシングの快感」といったものを生じさせる原因にもなります。

近年苛烈さを増すバッシングは、「人を引きずりおろす快感」や「ルールを守らない人間を懲らしめたい欲求」という空気です。

日本は世界幸福度調査で常にその順位の低さが話題になりますが、生理的な特質からきているのでなかなか幸福度を上げるのは難しいでしょう。

「褒める」教育が当たり前になっていますが、エリートが行う捏造や改竄の裏に、誤った褒め方がある可能性がわかりました。日本人の才能を伸ばす方法についてヒントが見つかるでしょう。

ほかにも、留学などに「挑戦」する人が減ったのはなぜか? なぜ女性が「婚活」に苦しむのか? なぜ13年連続でイグノーベル賞をとれたのか? なぜ日本は長寿国なのか?

脳の中に私たち自身を読み解くカギがあります。

日本人の特徴を知ることは、日本人以外の人々との違いを知ることにつながります。このことが、現在をより良くし、未来を資する役に立つはずです。

- - 主書名:『空気を読む脳』

- - 著:中野 信子

- - ISBN:9784065118245

- - この本の詳細ページ:https://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784065118245

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)