そこで今回は、ZINEブームの背景とその魅力を紐解きつつ、ZINE制作に役立つ実践的なTIPSとおすすめのツールをご紹介します。

目次

ZINEの定義

▶ZINEとは

ZINEは新しいメディアのように思われがちですが、その歴史は古く、起源は1930年代のアメリカでSF愛好家が制作した同人誌「Fanzine」に遡ります。特に1970年代のパンク・ムーブメントでは、既存メディアに反発する表現手段として活用され、当時のDIY精神の象徴となりました。こうした手作り冊子のブームは、メディア史の中で定期的に起きています。

例えば、中高年の記憶にある2000年代初頭のフリーペーパーブームが挙げられます。雑誌の全盛期が過ぎ、Webメディアが台頭する中、紙メディアが一時的に活気を取り戻した時期です。フリーペーパーはZINEと性質は異なりますが、多くのクリエイター志願者が表現の場として紙メディアに魅力を感じた点は共通していました。

そして現在、デジタルネイティブのZ世代が、SNSでは表現しきれない「手触り感」や「パーソナルな表現」を求め、ZINEを再発見しています。商業出版とは異なり、個人の表現や思想を自由に発信できるZINEは、少部数制作で手作り感があることから、若いクリエイターたちの新たな表現手段として人気を集めているのです。

※参照記事:A Brief History of Zines (The Chapel Hill Rare Book Blog/The libraries of The University of North Carolina)

※参照記事:Timeline of Zine History(Zines and Self-Published Materials / Virginia Library)

※参照記事:Zine(Wikipedia)

▶雑誌、書籍、ムック、同人誌、フリーペーパーとどこが違うの?

■ 流通コードあり(商業出版物)

ここでは、流通コードの有無で冊子メディアを分類します。流通コードは、日本特有の出版物卸売業「取次」で使われるものです。学術誌など、取次を通さずとも流通コードを取得している出版物もあります。

◎書籍

【特徴】:非定期刊行の商業出版物で、単行本とも呼ばれます。小説、ビジネス書、学術書など、特定のテーマを深く掘り下げた内容が特徴です。保存性が高く、長期的に読まれることを想定して作られます。

【商業性】:主な収益は販売収入で、本文中に広告は入りません。新刊案内などの告知が入ることはあります。

【流通経路】:書店、オンライン書店などで販売されます。ISBN(国際標準図書番号)という流通コードが与えられています。

◎雑誌

【特徴】:定期刊行の商業出版物で、特定の読者層に向け、最新情報やトレンドを提供します。ファッション誌、週刊誌、専門誌など多岐にわたります。

【商業性】:商業性が高く、販売収入に加え、広告収入が主要な収益源となります。広告枠の確保も考慮して編集されます。

【流通経路】:書店、コンビニ、駅売店、オンライン書店、定期購読など、流通経路は広範です。雑誌コードという、ISBNとは異なる独自の流通コードを持ち、このコードの取得は難しいとされています。

◎MOOK

【特徴】:「Magazine(雑誌)」と「Book(書籍)」を組み合わせた造語で、雑誌と書籍の中間的な性格を持つ出版物です。特定のテーマを深く掘り下げ、書籍のように保存性が高いのが特徴です。

【商業性】:商業性が高いため、雑誌と同様に広告が入ることも多く、販売収入と広告収入の両方が収益源となります。

【流通経路】:流通経路は、雑誌や書籍と同じです。雑誌コードを持つ場合と、書籍コードで流通している場合があります。

以下は流通コードがある冊子の一覧表です。

流通コードがある冊子の比較表一覧

出版物主な目的と表現スタイル商業性・広告・流通経路書籍知識、物語

体系的商業性は高い(営利)/広告ほぼなし/流通経路は、主に書店、オンライン書店など雑誌最新情報、エンタメ

広告収入商業性は高い(営利)/広告あり/流通経路は書店、コンビニエンスストア、駅売店、オンライン書店、定期購読などMOOK特定テーマ深掘り

雑誌+書籍商業性は中~高(営利)/広告あり/流通経路は、雑誌や書籍とほぼ同じ■ 流通コードなし(自主・無料媒体など)

流通コードがない出版物は、自主的に販売・配布する必要があります。

◎ZINE

【特徴】:個人や少人数が非商業的な目的で制作する小冊子です。手作り感が強く、コピー機や簡易印刷で制作されることも多いため、既成概念にとらわれない自由な表現が特徴です。ニッチで個人的なテーマが扱われ、その多様性と実験性が魅力です。

【商業性】:定義上は利益を追求しない冊子とされ、販売する場合も制作実費の回収が目的となります。基本的に広告は入りませんが、人気ZINEの中にはビジネスとして成立しているものもあります。

【流通経路】:アートイベントやコミティアなどでの直接販売、個人のオンラインストア、一部のセレクトショップやギャラリーでの委託販売が主な流通経路です。

◎同人誌

【特徴】:共通の趣味や関心を持つ個人やサークルが、ファン活動の一環として自主制作する出版物です。文学史に残る「白樺」や「新思潮」なども同人誌の一種とされ、ZINEと同一視される場合もあります。現在は人気漫画やアニメの二次創作が主流で、オタク文化を象徴するメディアとなっています。ボーイズラブなどの成人向けコンテンツもあり「薄い本」とも呼ばれています。

【商業性】:基本的に非商業的な活動で、制作実費の回収が主な目的です。

【流通経路】:主にコミックマーケットなどの大規模な同人イベントや、専門の通販サイト、一部の同人誌専門店での販売が中心です。

◎フリーペーパー

【特徴】:無料で配布される出版物で、主に広告収入で運営されています。文芸や漫画、地域情報など様々なジャンルがありますが、その多くは広告収入を目的としたものです。

【商業性】:無料で配布されるため、広告収入が最重要の収益源です。そのため、誌面の多くが広告で占められることも珍しくありません。

【流通経路】:駅や公共施設、カフェ、店舗の店頭に設置されたり、ポスティングで配布されます。

以下は流通コードがない冊子の一覧表です。

流通コードがない冊子の比較表一覧

出版物主な目的と表現スタイル商業性・広告・流通経路ZINE自己表現、趣味の共有

手作り感商業性は低い(非営利)/広告ほぼなし/流通経路はアートイベント、デザインフェスタ、コミティアなどのイベントでの直接販売。個人のオンラインストア、一部のセレクトショップやギャラリーでの委託販売同人誌趣味の共有

ファン活動商業性は低い(非営利)/広告ほぼなし/流通経路は、主にコミックマーケットなどの大規模な同人イベントや専門の同人誌通販サイト。一部の同人誌専門店での販売が中心フリーペーパー広告、地域情報

無料配布商業性は高い(広告のみ)/広告あり/流通経路は、主に駅や公共施設、カフェ、店舗の店頭などに設置され、自由に持ち帰ることが可能。ポスティングで配布されることもあり■ 「流通コードありの冊子」と「流通コードなしの冊子」の違い

補足として、日本国内の雑誌・書籍・MOOKといった流通コードを持つメディアは、国立国会図書館にアーカイブされます(電子書籍も含む)。

このことから、ZINEや同人誌で活動するクリエイターは、歴史に名を残すという意味で、最終的に流通コードを持つ商業出版物での実績へとキャリアを形成していくことが重要です(この文化的にアーカイブされにくい問題は、Webメディアも同様です)。

ZINE制作で知っておきたい基本知識

ここでは、ZINE制作を始める前に知っておきたい基本知識を、「編集」「印刷」「配布・販売」の3つの側面から解説します。▶ 編集関連

ZINEの編集で重要なポイントは以下の通りです。

●テキスト中心か、グラフィック中心か

内容が文章メインか、ビジュアル(イラスト・写真を含む)主体かで、使うツールやレイアウトが変わります。文字が多いなら文字組に強いツール、ビジュアルメインなら画像編集機能が充実したツールが便利です。

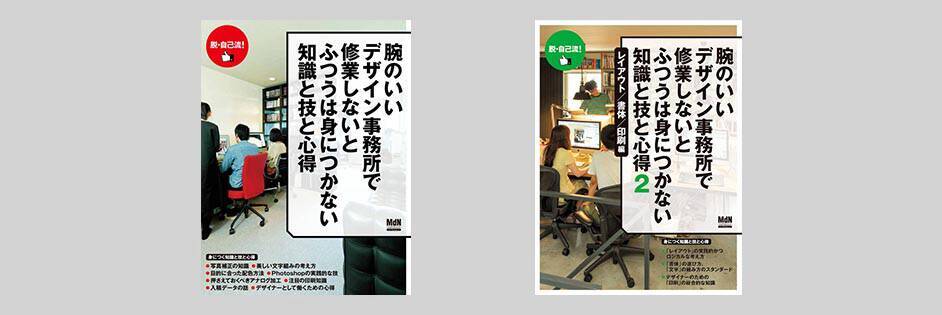

MdNから以下のようなエディトリアルデザインの専門書の発行されていますので、こちらも参考にしてみてください。

『腕のいいデザイン事務所で修業しないとふつうは身につかない 知識と技と心得2 レイアウト/書体/印刷 編』

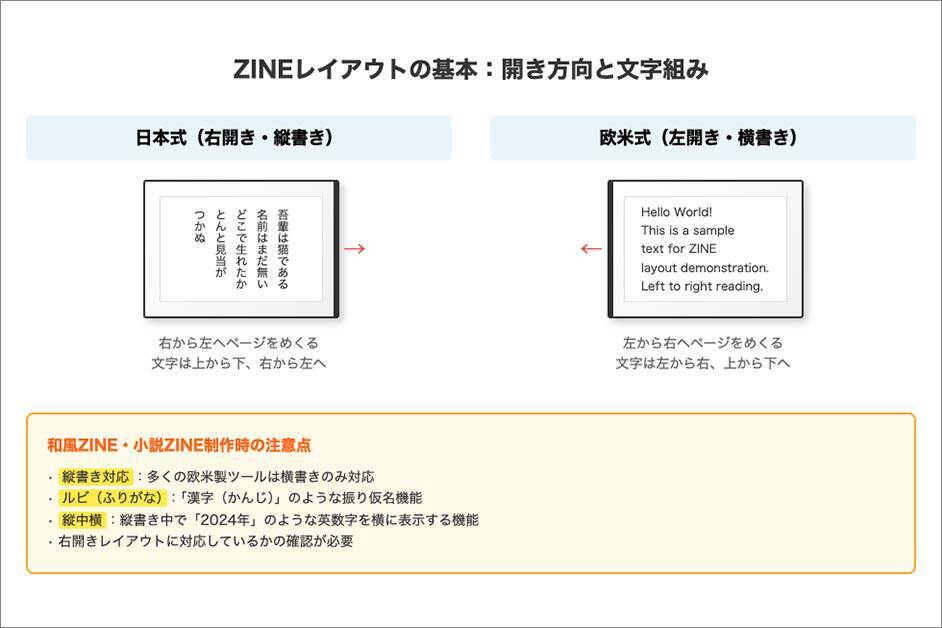

●右開き・左開きか、横書き・縦書きか。

●フォントの選択肢の多さ

フォントはZINEの雰囲気を大きく左右します。ツールに内蔵されているフォントの種類や、外部フォントの読み込み機能も重要です。

MdNから以下のようなフリーフォントの専門書の発行されていますので、こちらも参考にしてみてください。

『デザイナーズ・フォント セレクト1000』

▶ 印刷関連

ZINEの印刷で重要なポイントは以下の通りです。

●印刷方式

オンデマンド印刷は小ロットでも手軽に高品質に作れ、手製本は温かみが魅力です。独特の風合いを持つリソグラフ印刷も人気があります。どの印刷方式を選ぶかでZINEの印象は大きく変わります。また、製本の基本(中綴じ、無線綴じなど)や用紙選択の知識も欠かせません。

●印刷方法・印刷サービス

手軽さなら家庭用プリンターやコンビニプリント、低コストで多く作りたいならコピー・プリントサービス、品質を求めるなら地域の印刷所や大手印刷会社を利用します。それぞれ費用、品質、部数に違いがあります。

●ZINE専門の印刷所、DIY製本キットも

最近では、ZINEに理解があり、小ロットや特殊製本に対応してくれる専門の印刷所が増えています。また、自分で製本したい人には、DIY製本キットも販売されています。

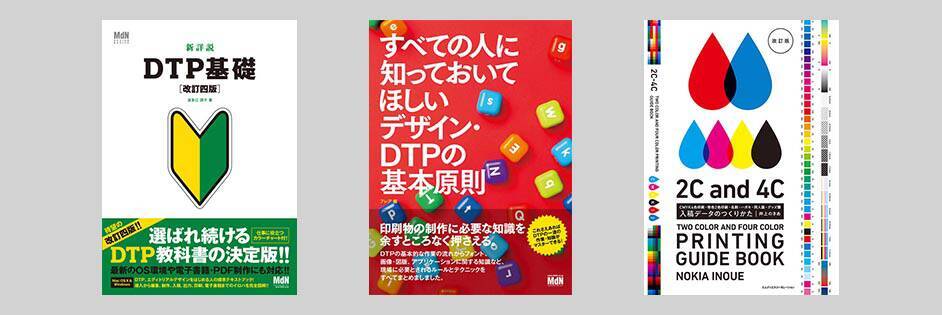

MdNから以下のような印刷やDTPの入門書・専門書の発行されていますので、こちらも参考にしてみてください。

『すべての人に知っておいてほしい デザイン・DTPの基本原則』

『入稿データのつくりかた CMYK4色印刷・特色2色印刷・名刺・ハガキ・同人誌・グッズ類』

▶ 配布チャネルと販売方法

ZINEの配布チャネルと販売経路には、以下の方法があります。

●書店委託販売・オンライン販売

多くの人に届けたいなら、独立系書店への委託販売や、オンラインストアでの販売が主なチャネルです。ZINEを扱うセレクトショップやギャラリーも増えており、手数料や在庫管理を確認し、自身に合った場所を選びましょう。

●カフェ・ギャラリー設置

ZINEと親和性の高いカフェやギャラリーなどに直接置いてもらう方法です。ターゲット層が明確な場所を選ぶことで、読者と出会える可能性が高まります。

●イベント等での手渡し配布の効果

アートイベントや同人誌即売会での直接販売は、作者と読者が顔を合わせる貴重な機会です。ZINEへの熱量を伝え、感想を直接聞くことで、ファン獲得や今後のモチベーションに繋がります。

ZINE作成に役立つおすすめのツール

ここでは、ZINE制作に役立つツールを「初心者向け」「中級者・ミドルレンジ向け」「上級者向け」の3つのレベルに分けて紹介します。また、過去の関連記事もぜひ参考にしてください。▶初心者向け

デザイナーではない方も直感的に使えるオンラインツールです。豊富なテンプレートがあり、無料で利用できます。PDF出力してコンビニ印刷する程度なら無料プランで十分ですが、本格的な印刷物としてZINEを作成する場合は有料プランへの移行を検討すると良いでしょう。ただし、外部印刷所への入稿は対応外のケースが多くその点は注意が必要なツールです。

※関連記事:低コストで誰でも簡単にデザインができるオンラインツール「Canva」の基礎知識と使い方

●Adobe Express

Adobeが提供する無料のオンラインデザインツールです。Canvaと同様に初心者や中級者におすすめで、プロ向けの機能も一部搭載されています。

印刷向けの機能は限られていますが、Adobeの他のDTPツールとの連携が強みであるため、外部の印刷所やプリントサービスでも、Canvaで作成したデータよりも柔軟に入稿対応してもらえる可能性があります。

※関連記事:Canva vs Adobe Express:どっちが便利? あなたのスタイルに合う最適なデザインツール徹底比較!

●Figma Draw

無料で使えるベクター描画ソフトで、Illustratorの代替になります。Figma Drawで作成したベクターデータはPDFで出力可能ですが、カラープロファイルなどが印刷用途に最適化されていないため印刷用データ出力には不向きですが、高品質なイラストや素材制作に活用できます。

※関連記事:Figmaがベクター描画機能「Figma Draw」を搭載!Illustratorの代替候補になり得るのかを比較検証

その他のZINE制作初心者向けツール

ツール名種類説明VSCO写真編集無料/有料。写真の雰囲気調整に特化、フィルターが豊富Snapseed写真編集無料。Google提供、直感的な操作で高機能な写真加工Procreateイラスト有料。iPad向け多機能ペイントアプリ、手書きイラスト制作ScribusDTP無料。オープンソースのDTPソフト、レイアウト調整GIMP画像編集無料。高機能な画像編集ソフト、Photoshopの代替Inkscapeベクター描画無料。Illustrator代替、ロゴやイラストのベクター制作PowerPoint資料作成無料/有料。資料作成ソフト、簡易的なレイアウトと文字組Googleスライド資料作成無料。オンライン資料作成、複数人での共同編集

▶中級者・ミドルレンジのクオリティを求めたい場合

●Affinity

買い切り型のデザインツールです。Adobe Creative Cloudに相当する「Affinity Designer」「Affinity Photo」「Affinity Publisher」があり、ユニバーサルライセンスでお得に購入できます。特に、DTPツールとしてはコストパフォーマンスに優れています。ただし、日本語の縦書きには対応していないため、縦書きZINEには不向きです。

※関連記事:半年間の無料トライアルをスタート! Adobe代替ツールとして期待高まる「Affinity」を徹底解剖

●CLIP STUDIO PAINT PRO

イラストや漫画をZINEに盛り込みたい場合に最適なツールです。CLIP STUDIO PAINT PROは、後述するCLIP STUDIO PAINT EXの導入版にあたります。導入版とはいえ基本的な機能はしっかり揃っており、価格もリーズナブルです。

CLIP STUDIO PAINTは買い切りプランと月額・年額のサブスクリプションプランの両方から選択可能で、iPadなどのタブレット端末で利用できるプラン(こちらはサブスクリプションのみ)もあるため、PCを持っていない方にもおすすめです。

※関連記事:デザイナーこそ使うべきペイントツール「CLIP STUDIO PAINT」をデザイン現場で活用する方法

▶上級者向け・プロのクオリティを求めたい場合

●AdobeのDTPツール

プロのクオリティを追求するなら、AdobeのDTPツールが最も適しています。中でも、「Adobe InDesign」は出版業界のデファクトスタンダード(事実上の標準)となっているソフトです。InDesignで作成したデータなら、ほぼすべての印刷所でスムーズに入稿できます。PDF入稿に関しても、あらゆる形式に対応しており、完全な状態で入稿したい場合にもInDesignが最もおすすめです。

また、Illustrator(イラスト・グラフィック)、Photoshop(写真加工)、Acrobat(PDF管理)といったAdobeの他のツールと連携することで、よりハイクオリティなZINE制作を実現できます。特にAcrobatとの連携は、入稿前のプリフライト(最終チェック)をシームレスに行えるため、トラブルを未然に防ぎ、印刷品質を高めるのに役立ちます。

ただし、これらのツールはAdobe Creative Cloudのサブスクリプション(月額・年額制)への加入が必須で、費用は比較的高額です。InDesign単体プランも提供されていますが、こちらもサブスクリプション制です。DTPツールのみのバンドルプランは提供されていない点には注意しましょう。一方で、学生や教職員向けの学割プランが用意されているため、学生のサークル活動などでは安価に利用できる方法もあります。加えて、Adobe Creative Cloudに加入することで、Adobeフォントというサービスが利用できるようになります。このAdobeフォントの中には、モリサワフォントの一部をはじめ、商業誌で用いられる高品質な有料フォントが含まれており、別途フォントライセンスの契約が必要ないので、選択肢や利用範囲は限定的な部分はあるもののプロクオリティを実現するのに非常に役立ちます。

また、編集者やライター向けには、InDesignの機能をテキスト編集や画像配置などに特化した連携ツール「InCopy」も提供されています。InCopyも単体プランのサブスクリプションが必要ですが、InDesignより安価です。例えば、プロのデザイナーにZINEのデザインを依頼し、自身は文章編集に集中したい場合などに、InCopyによる協業は有力な選択肢になるでしょう。

Adobeのツールについては、MdNの他の連載や以下の逆引き辞典などでも詳しく解説されていますので参考にしてみてください。

※関連する他の連載記事:Illustrator逆引き辞典

※関連する他の連載記事:Photoshop逆引き辞典

●CLIP STUDIO PAINT EX

前述したCLIP STUDIO PAINT PROのさらに上位版が「CLIP STUDIO PAINT EX」です。プロの漫画家やイラストレーターが多く利用しており、EXで作成したデータはそのまま印刷所へ入稿することも可能です。そのため、リーズナブルにプロクオリティのDTP環境を手に入れたい方には非常におすすめできます。

CLIP STUDIO PAINT EXも、サブスクリプションプランだけでなく買い切りプランが提供されている点が魅力です。PRO版と同様に、イラストや漫画といったグラフィカルな要素を豊富に盛り込んだZINEを作りたいなら、第一候補となるでしょう。さらに、国産ツールであるため日本語環境にも強く、ZINEのスタイルにもよりますが、テキスト中心のZINE作りでもその表現力を活かせます。

※関連記事:デザイナーこそ使うべきペイントツール「CLIP STUDIO PAINT」をデザイン現場で活用する方法

●Quark Express

かつては冊子制作用のDTPソフトの代表格でしたが、現在はAdobe InDesignにシェアを奪われ、その存在感は薄くなっています。当時よりも規模は縮小していますが、現在も開発・提供は継続されています。

QuarkXPressもサブスクリプション制ですが、Adobe Creative Cloudのように他のソフトと同梱されているわけではありません。そのため、単体で高品質な冊子用のDTPソフトを手に入れたい場合の一つの選択肢となり得るでしょう。数はかなり少なくなっていると思われますが、印刷所によってはQuarkXPressのデータ入稿に対応している場合があります。また、InDesign同様にPDF入稿用の出力は問題なく実行できます。

▶時にはプロに制作支援を依頼することを検討しよう!

ある程度のZINE販売で制作実費を回収できるレベルになったら、プロのデザイナー、イラストレーター、フォトグラファー、編集者などに制作支援を依頼することも、選択肢の一つに入れてみましょう。特に、表紙などはプロの手に委ねることで大きく印象が変わり、注目度も増すはずです。

全てをプロに依頼できなくても、写真だけプロのフォトグラファーに、表紙のデザインだけプロのデザイナーにといった一点豪華主義的な活用法もあります。また、誌面デザインについても、特集や連載などのフォーマットをデザイナーに作ってもらい、そのフォーマットに沿って毎号テキストや写真を自分たちで流し込むといった方法も有効です。この場合、デザイナーにお願いして、テーマカラーなどのパターン素材をいくつかプリセットとして用意してもらうと良いでしょう。エディトリアルデザインはページ単価で依頼するのが主流なので、依頼するページ数によっては比較的安価に済ませることも可能です。

また、学生で費用捻出が難しい場合でも、芸術系の学部や専門学校で学ぶクリエイターをメンバーに加えるなど、協力を仰ぐことでZINEのクオリティアップが実現できるでしょう。

ZINEがブームになっている理由

ZINEがZ世代にブームになっている背景には、デジタルネイティブ世代だからこそ直面している現代社会の課題と、それを解決する糸口が見えてきます。Z世代の消費行動は「コスパ」「タイパ」重視と捉えられがちですが、その一方で、感情的な価値や共感を重視する「エモ消費」、社会貢献や企業の理念に共感してお金を使う「イミ消費」といった消費傾向があるといった調査報告も広告代理店などから報告されています。ポッドキャストの記事で紹介したラジオの人気復活や昭和・平成レトロブームと同様に、ZINEブームも、こうした消費トレンドの中にある動きの一つと言えるでしょう。

また、Z世代は情報が溢れる中で、画一的なWebメディアの記事や収益目的が透けて見えるコンテンツに「飽き」や「疲れ」を感じている可能性があります。既存の出版ルートに乗らない自由な表現媒体であるZINEは、作り手の個性や手作り感があり、デジタルコンテンツでは得られない「価値」や「体験」を提供しているため、そうしたZ世代に刺さる文化となっているのではないでしょうか。

加えて、ZINEブームを語る上で重要なのが、作り手と読み手の距離が近いコミュニケーションツールとしての側面です。イベントでの直接販売や交流は、「推し活」に代表されるZ世代の「界隈消費」にも通じるものであり、オンラインでの交流が当たり前になった時代だからこそ、人と人が直接繋がる温かみに魅力を感じているのかもしれません。

まとめ:ZINEブームの分析から見える人間性への回帰

私はもともと雑誌編集者で、Webメディアに活動の軸を移したのですが、PV数やSEOを重視するWebメディアのあり方に常に違和感を抱いていました。今回、ZINEのブームを調査する中で、その違和感の正体は、人間ではなく検索クローラーというロボットに向き合ってコンテンツを作成していることではないかと気付かされた気がします。松本零士の傑作『銀河鉄道999』には、永遠の美しさを求めて機械の体を手に入れながらも、生身の体に戻りたいと後悔する機械化人の物語が描かれています。この寓話は、効率性や便利さを追求するあまり、人間らしいノイズや不完全さから生まれる魅力、つまり「人間性」を忘れかけている現代社会に重なるのではないでしょうか。AIに関する技術革新が進むほど、こうした人間性は枯渇していくでしょう。だからこそ、ZINEブームの背景にある「人間性への回帰」は、AI時代を迎える私たちに、本当に大切なものは何かを示してくれているように思えます。

ZINEブームの分析は、オールドメディアやWebメディアが復権していく上でも重要な意味を持ちます。本記事が、クリエイターの皆さんが大切なものを再発見する一助となれば幸いです。

![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)