【夏のおもてなし】ポイントはきゅうりの輪っか!ブッフェスタイルの盛り付け「七夕そうめんの作り方」に挑戦

意外に知らない!七夕クイズ♪

【問題】

一年に一度、7月7日「七夕」の日に会うことが出来る織姫と彦星、この二人の関係は?

画像出典:イラストAC

thinking time♪

↓

↓

↓

正解は、「夫婦」でした。

恋人ではなく、すでに婚姻済み(笑)。

ロミオとジュリエットのように、親に反対されて離れ離れになった恋人同士だと思い込んでいたので、すでに婚姻済みの夫婦と聞いて、ちょっとびっくり。

でも、夫婦なのに、なぜ一年に一度しか会えないのでしょう?

そもそも、彦星と織姫の物語って、どんな話でしたっけ?

調べてみると…。

1年に1度七夕に会う織姫と彦星の物語とは?

織姫と彦星の物語は、簡単に言うと、こんな感じ。

織姫は、天の神様の娘で、機(はた)織りがとても上手でした。天の神様は、そんな自慢の娘にいい相手はいないか探したところ、目に留まったのが、働き者の牛使い・彦星。二人は、たちまち恋に落ちて結婚したのですが、結婚を機に、まったく働かなくなってしまいます。それを見た天の神様は大激怒!二人の間に天の川を作り、会えなくしてしまいました。

悲しみに暮れ、泣き続ける二人。それを見て神様は、以前のようにまじめに働いたら、”1年に1度だけ、天の川を渡って会うことを許す”と約束し、その日が「七夕」となりました。

…というお話。

織姫と彦星が会えなくなったのが、”働かず、遊びほうけた”ことが原因だったとは、意外。ずっとまじめに働いていただけに、二人での生活が楽しすぎて、リミッターが外れちゃったんですね。若気の至りというモノかしら。

改心してまじめに働いても、会うのを許されるのが一年に一度とは、天の神様は厳しいなぁ。

この織姫と彦星のお話は中国が起源で、夜空に輝く、わし座のアルタイルと、こと座のベガという星を擬人化して、生まれたそうですよ。

織姫と彦星の七夕物語の起源は古代中国にあり

画像出典:photoAC

古代中国では、アルタイルは「牽牛(けんぎゅう)星」と呼ばれ、農時を知る基準となる星。ベガは、「織女(しょくじょ)星」と呼ばれ、養蚕や裁縫を司る星とされていました。

陰暦7月の初めごろ、北東から南西に横たわる「天の川」を挟んで、この2つの星が最も明るく見えることから擬人化され、牽牛と織女の七夕の物語が生まれたと言われています。

夜空の星を見上げて物語を紡ぐなんて、心も想像力も豊かですよね。

そして中国では、機織り上手な「織女」にあやかって、旧暦の7月7日の夜に、機織りや裁縫などの上達を星空に祈る風習「乞巧奠(きこうでん)」が生まれました。7月7日の夜(夕)に行われるため、「七夕(しちせき)」とも呼ばれたそうです。

日本には奈良時代ごろ、牽牛と織女の七夕の物語と「乞巧奠」が伝わりました。

日本では、牽牛を「彦星」、織女を「織姫」と呼ぶように。また、「乞巧奠」は、”芸事の上達”を願う宮中行事になり、貴族たちは、里芋の葉にたまった夜露を集めて墨をすり、神聖な木とされる梶の葉に歌を書いて、願いごとをしていたそうです。

ちなみに、こちらが梶の葉。

画像出典:photoAC

神々しさを感じる葉っぱですよね。

そして、里芋の葉にたまった夜露は、”天の川のしずく”だと考えられていたんですって!

なんて風流なんでしょう。素敵。

画像出典:photoAC

そして、中国から伝わった七夕の物語と「乞巧奠」に、日本古来の「棚機(たなばた)」という行事が結びついて、日本における「七夕」の風習が生まれたと言われています。

「棚機」と結びついたことで、呼び方も、「七夕(しちせき)」から「七夕(たなばた)」と呼ばれるようになっていったみたいです。と言っても、ここら辺は諸説あるようですが…。

「棚機」は、「棚機女(たなばたつめ)」と呼ばれる女性が、川などの清い水辺にある機屋(はたや)にこもって神様のために着物を織り、その着物をそなえて、秋の豊作を祈ったり、人々の穢れを祓う行事だそうです。

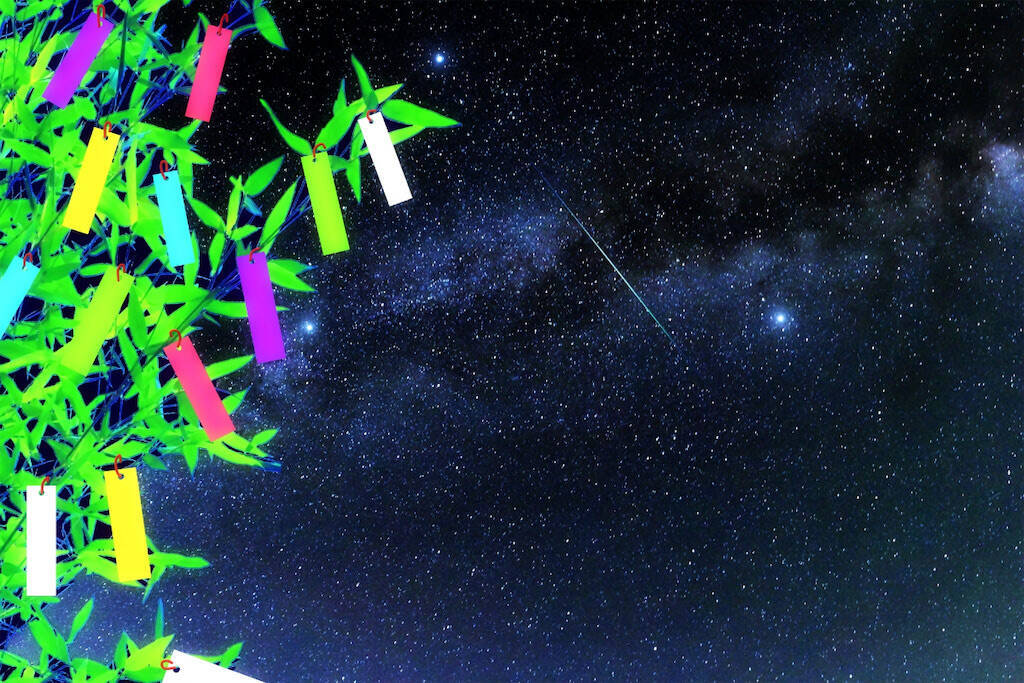

現在のように、願いごとを書いた短冊を笹竹に飾るようになったのは、江戸時代ころから。寺子屋が増えたこともあり、習字や読み書きの上達を星に願うようになりました。

笹竹は「神様が依りつく」「災厄を水に流す」とされていたことから、願いを込めた短冊や飾りを笹竹に吊るし、天に向かって掲げるようになったそうです。

画像出典:photoAC

日本の「七夕(たなばた)」の風習は、中国の物語や行事と日本の行事が結びついて生まれ、人々の暮らしの中で、育まれていったものなのですね。

さて、七夕の起源について触れたところで、最後は現実的なお話を。

わし座のアルタイルと、こと座のベガを擬人化し、中国で生まれたのが七夕の物語です。けれど実際は、この2つの星、アルタイル(彦星)とベガ(織姫)は、”七夕の日に1年で最も近づく”というわけでも、”七夕の日だけ見える”というわけでもないそうです。

織姫と彦星を天文学的に見ると?

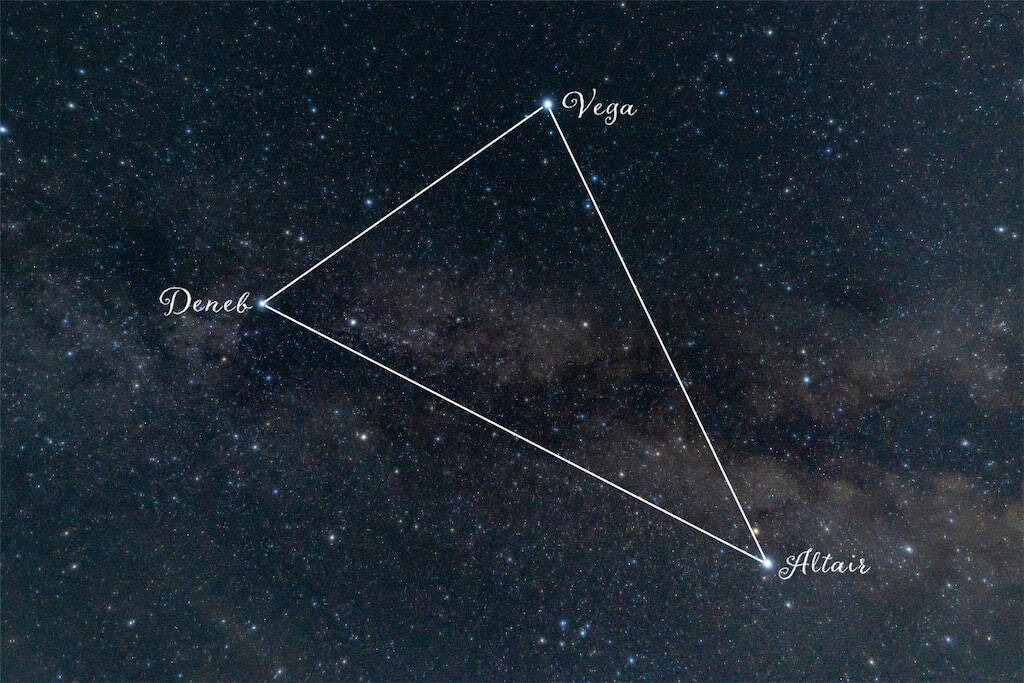

天文学的な視点で言うと、ベガとアルタイルは、夏の夜空を代表する「夏の大三角」を形作る星。ベガとアルタイルに、はくちょう座のデネブを加え、この3つの星を結ぶと、大きな三角形が東の夜空に描かれます。

画像出典:photoAC

小学校の理科で習いましたよね。

北半球の中緯度地域では、「夏の大三角」は、春から11月くらいにかけて見ることが出来、7月~9月の夜、東の空から天頂付近でよく見えるそう。

つまり、一年に一度と言わず、夏の夜はずっと、ベガとアルタイルを見ることが出来るわけです。

そして、ベガとアルタイルの距離は、七夕の夜に近づくわけでなく、距離はずっと同じ。その距離、なんと約15光年!

織姫が彦星に「会いた~い」と叫んだとしても、彦星に届くのは15年後。彦星の「僕もだよ~!」という返事が聞けるのは、さらに15年経った30年後になるわけです。

七夕の夜にも、2つの星の距離は縮まることなく、遠いままなのです(笑)。

ただ、天体上のベガとアルタイルは、七夕の物語とはちょっと違う感じですが…。ベガとアルタイルの動き方には少し、七夕の物語をイメージさせるところもあるんです。

夏の宵の空、北東の地平線にベガ(織姫)がまず現れ、その3時間後、追いかけるようにアルタイル(彦星)がほぼ東から昇ってきます。天の川を挟んで、この2つの星は夜空で光り輝き、そして夜明け前、ほぼ同時に西の地平線へと消えていくそうです。

なんだか、ちょっと切ない感じがしませんか?昔の中国の人は、そんな2つの星の動きを見て、七夕の物語を紡ぎ出したのかもしれませんね。

…ということで今回は、7月7日、七夕の主役である織姫と彦星について深掘りしました。

1年に1度しか会えない織姫と彦星のロマンティックな恋物語だと思っていたら、1年に1度しか会えない理由が、結婚を機に怠惰な生活を送り、織姫の父、天の神様の逆鱗に触れたことだったとは。

七夕の物語は、まじめに働き、生きることが何より大切で、浮かれていると大切なものを失うよ…との、古代中国の人からの教えなのかもしれませんね。

今後、わたしの七夕の日は、夜空を見上げて自分を見つめ直し、戒める日になりそうです(笑)。

ちなみに、ベガとアルタイルの「夏の大三角」がよく見えるのは、8月上旬の20時~22時くらい。また、国立天文台などでは、旧暦の7月7日にあたる日を「伝統的七夕」と呼んでいて、2025年は8月29日(金)が「伝統的七夕」なんだそうですよ。

画像出典:photoAC

<参考文献>

WEB

『京都地主神社公式サイト~七夕の歴史・由来~』

https://www.jishujinja.or.jp/tanabata/yurai/

『奥三河星空コラム~織姫ベガと彦星アルタイル~』

https://www.okuminavi.jp/star/column/detail/157/

『国立天文台~七夕について教えて~』

https://www.nao.ac.jp/faq/a0309.html

『国立天文台~ 伝統的七夕について教えて~』

https://www.nao.ac.jp/faq/a0310.html

『東京ガス暮らし情報メディアウチコト~【七夕の由来】「たなばた」と呼ぶ理由は? なぜ短冊や笹で願いごとをする?~』

https://uchi.tokyo-gas.co.jp/topics/5924

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)