牧場へ遊びに行ったりして、広い敷地でのんびり過ごしている牛や羊を見ると癒されますよね。でも、わたしたちの食卓に上がる牛乳や、卵などすべてが、そうやって自由な時間を過ごした生き物が生み出しているとは限りません。

2022年10月に発売された『図解でわかる 14歳から知る生物多様性』(インフォビジュアル研究所)では、地球だけがもつ奇跡の多様性を守るために、今わたしたちが知るべきことを分かりやすく解説しています。ここでは、その一部を抜粋し、紹介していきます。

今回は、動物福祉について。

家畜にもストレスのない環境を

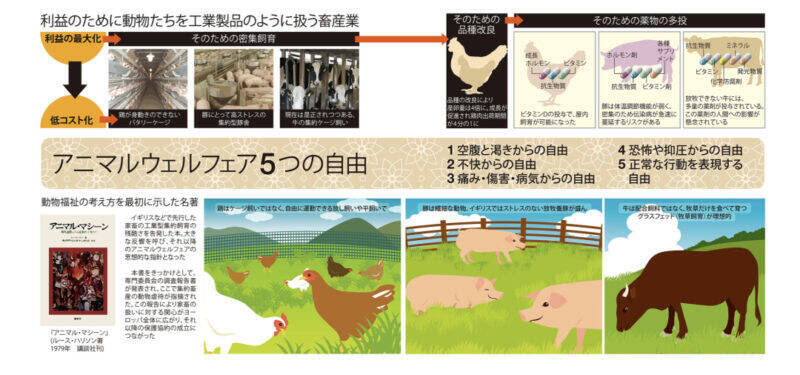

1960年代のイギリスで、家畜が工業製品のように扱われることに対して、批判の声が上がりました。ここから生まれたのが、「アニマルウェルフェア(動物福祉)」という概念です。これは、動物は「もの」ではなく、感受性のある命なのだから、一生にわたって体や心の状態に気を配らなくてはいけない、という考え方です。

1979年には、イギリス政府が設立した家畜福祉委員会が、動物に与えられるべき自由として、下に示した「5つの自由」を提唱。これが世界に広まり、現在では、家畜だけでなく、ペットや実験動物など、あらゆる動物に対し、人間がとるべき対策の指針となっています。

飼育法で畜産食品を選ぶ

近代的な集約畜産さんは、一カ所に多くの家畜を集めて飼育するため、動物たちに大きな苦痛とストレスを与えます。そのため、なるだけ自然に近い状態や、少なくとも横になったり、動き回ったりできる状態で飼育することが求められています。

例えば、欧州連合(EU)を始めとする一部の国は、採卵用の雌鶏を身動きもとれない狭いケージで飼育することを禁止しています。ケージ飼いの鶏から産まれた卵の販売を禁止したり、飼育法を卵に表示することを義務づけたりしている国もあります。

それに対し、日本ではケージ飼いが92%を占め、改善のメドもたっていません。

* * *

本書では、生物多様性の基礎知識や、生きものたちにしのび寄る危機、人類と生物の関係についてわかりやすく解説しています。『図解でわかる 14歳から知る生物多様性』(インフォビジュアル研究所)は全国書店・通販サイトや電子書店で発売中です。図版が多くわかりやすいと好評の書籍シリーズ「図解でわかる~」は、ごみ問題、水資源、気候変動などの環境課題、地政学、資本主義、民主主義、食料問題、LGBTQ+などなど、今だから学び直しておきたいワンテーマを1冊に凝縮して3~4カ月毎に刊行されています。

Credit: インフォビジュアル研究所

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)