■戦後の新体制で起きた「出光毒殺事件」

“毒殺”とはあまりにも物騒な言葉だが、実際に命を奪われたわけではない。しかし出光佐三にとって命そのものを取られるがごとき事件が起こった。第二次世界大戦中は日本、ドイツ、イタリアという枢軸国と敵対するべく、足並みを揃えていた連合国だが、戦後はアメリカとソ連の対立が決定的になる。世界は東西を二分した陣営の対立=冷戦時代を迎えた。

米ソ冷戦が始まるとGHQは対日政策を大幅に見直し、石油政策も段階的に日本の自主性に任せる方針をとる。この時、GHQ関係者の目にとまったのが佐三の建議書だった。GHQには出光社員の石田正實がその肩書を隠して訪れた。

石田が出光の社員であることがわかると、「タンクの底油さらい」という難事業を取り組んだ出光に好感を抱いていたGHQの高官ミニックは喜び、石田の意見、つまり佐三の意見に全面的に賛成した。そのうちに佐三自身もGHQに出入りし、GHQは佐三に厚い信頼を寄せるようになった。

■外油による日本市場独占を防ぐべし

昭和21年(1946)5月、GHQは日本に石油の輸入を許し、業務を石油配給統制会社にさせることにした。

だが石油配給統制会社は、戦前の統制機構をそのまま温存する案を提示。GHQの占領は間接統治なので、これに反対意見を述べる“日本側の誰か”が現れることを期待された。

反対意見を述べる人物は、やはり佐三しかいなかったのだろう。そもそも佐三が出していた建議書には「外油が日本市場を独占することを防ぐこと」「太平洋岸に製油所を復興して再開すること」「戦時中に設立された配給・統制の機関はすべて解散し、将来自由販売に移る準備をすること」などが訴えられていた。

■石油製品の販売業者リストから出光を抹消

石油配給会社が解散し設立された石油公団は、出光の案を取り入れた。当初、その下に設置されるはずだった卸売業はなくなり、民間の小売業者に直接配給するというシンプルな組織となった。

GHQに信頼された佐三の存在は、石油公団や商工省にとってはおもしろくない。これらの統制愛好派は「いつか出光にひと泡を吹かせる」という思いを抱いていたのだ。それはすぐに実行された。配給公団は石油の販売業者を指定するにあたり、出光だけが条件に該当しないような姑息な規定をつくって復讐を企てたのである。

こうして公団は、石油製品を供給する販売業者リストから出光の名を抹消した。つまりまったく商売ができないように工作したのだった。これがいわゆる「出光毒殺事件」のあらましだ。

新興であり独自の信念を貫く出光は、旧態依然としている他の石油会社たちによって、石油製品販売店指定を阻止されそうになったのである。けれども佐三は屈しなかった。不明朗な事実を指摘し、さらにGHQ内部の理解者が公正な措置を取ったことで、見事に石油業界に復帰したのだった。

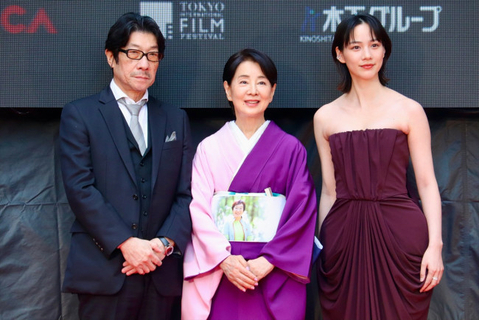

こうして出光の全国29カ所(東京、横浜、清水、名古屋、四日市、京都、大阪、神戸、金沢、舞鶴、丸亀、松山、八幡浜、松江、広島、徳山、呉、下関、門司、若松、武田、唐津、佐世保、福岡、枕崎)の店舗が公団の販売店に指定された。元売指定当時の清水支店。出光は全国29カ所で石油製品の販売が許可された。

■「国内の敵」の次は「国外の敵」

「出光毒殺事件」の後も出光は悪質な虚偽の“タレコミ”によって石油のヤミ販売を疑われるなど陰湿な攻撃に遭った。さらに、敵は国内ばかりではなかった。

昭和24年(1949)3月、石油配給公団が廃止され、元売制度が発足した。

外油と日本の企業とが元売として並んだとはいえ、日本には油田がないため、外油との提携交渉が始まった。特定の外油から石油の一括供給を受けた国内各社は、資本提携を受け入れることになったのだ。

■出光だけが独自路線を貫くことを決断

出光にはカルテックスとの提携話が持ち上がった。当初は販売提携だったが、交渉が進むにつれ、資本提携を持ち出してきた。しかも持ち株率は50%と提示された。こうなると経営権にも関わってくる。信念に基づいた独自のやり方ができないならば、無理に提携はしない。

他の元売業者が軒並み国際石油資本と提携を組んだ。それは国際石油資本が日本市場に参入したことを意味した。そうした中、出光佐三は提携話を断り続け、独自路線を貫く決断をした。

提示される資本提携は経営権への介入を可能にするもので、出光らしさを失いかねない「屈辱的な契約」はできないと突っぱねたのである。だがそれは、13の外油を向こうに回して孤独な戦いを挑むことに他ならなかった。

■国際石油資本との孤軍奮闘の戦い

出光は外油と提携していない元売業者となった。必然的に国際石油資本の圏外に立った。出光は官僚ら統制派だけでなく、外油メーカーとも戦うことになった。この頃、出光はまだ製油所を擁していない。つまり石油製品は外油、ないしはその傘下に分けてもらうしかなかった。幸い配給制度が残っていたから、すぐに石油を確保できない状況に陥ることはなかった。

そこで佐三は「消費者本位の石油政策」と題し、「元売業者にも直接輸入を認めよ」という主張をした。だがGHQは「消費地精製主義」を打ち出し、日本には原油の形で持ち込み、国内の製油所で精製して製品にして販売するという、外油にとって有利なシステムを取った。

元売業者として石油業界に完全復活した出光は、すぐに全国を北海道、東北、関東、東海、関西、中国、四国、九州の8ブロックに分け、それぞれに統括支店を設置した。そこを起点に出張所を細かく設け、精鋭無比の社員約1000人を配したのである。

■運輸省の役人に頭を下げ、「武器」を得る

「サービスは石油から」という先進的な標語を掲げて順調な再出発を果たした出光だったが、ライバルは自社の製油所で生産した石油製品を分ければ分けるほど、出光のシェアが広がる。出光以外の元売は、配給制の廃止を訴えた。そして出光に石油を回さない兵糧攻めに出たのだった。昭和28年(1953)頃の神戸油槽所。出光は国内で唯一、外油の影響を受けない元売となった。

「自由に油を仕入れたい」佐三は、あることを強く決心した。しばらくして佐三は運輸省を訪問し、担当局長に面会すると頭をさげて切り出した。

「私の会社は今、13対1のケンカをしています。日本民族のために、私に武器をいただけませんか」

武器とは、石油を仕入れ、運搬できる自社タンカーのことだった。運輸省は激論の末、出光にタンカー所有を許可。念願の武器を得た出光は、アメリカからハイオクガソリンを満載して日本に帰還した。

高品質で安い出光のハイオク「アポロ」は爆発的な人気を獲得。好き勝手に値をつけていた国際石油資本も出光の価格破壊(実際は適正価格)に値下げを余儀なくされたのだった。

出光のハイオク「アポロ」の大ヒットは、日本のガソリン市場に革命をもたらたすほどのインパクトがあった。だが、これに驚愕した国際石油資本は太平洋沿岸での出光のガソリン購入に妨害工作をしかける。出光のタンカー・日章丸二世はわざわざパナマ運河を越えて、メキシコ湾岸や南米の各地でゲリラ的に石油買い付けを行わざるを得なくなっていた。

(別冊宝島編集部)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)