■独裁者・松平定信がとった意外過ぎる行動

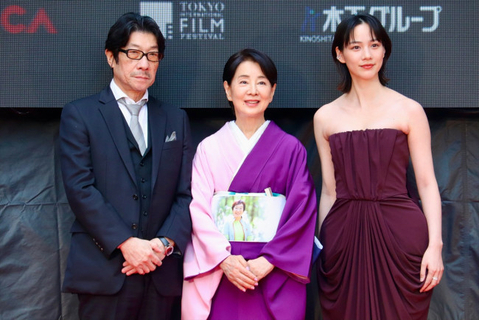

松平定信(井上祐貴)が相変わらず、ひとりで妥協のない改革路線を突っ走ろうとする姿が、冒頭から描かれた。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第40回「尽きせぬは欲の泉」(10月19日放送)。

まず老中格の本多忠籌(矢島健一)が、「越中守様、人は正しく生きたいとは思わないのでございます。楽しく生きたいのでございます」と、かなり切迫した様子で進言。続いて老中の松平信明(福山翔大)も、「倹約令を取りやめ、風紀の取り締まりをゆるめていただけませぬか」と援護射撃した。

だが、定信の回答は以下のとおりだった。「世が乱れ、悪党がはびこるのは、武士の義気が衰えておるからじゃ。武士が義気に満ち満ちれば、民はそれに倣い、正しい行いをしようとする。欲に流されず、分を全うしようとするはずである。率先垂範! これよりはますます倹約に努め、義気を高めるべく、文武に励むべし!」。

どこまでも自説を曲げない。

■あえて自分から辞職願を出したワケ

将軍家斉(城桧吏)に嫡男の竹千代が生まれ、大名たちが続々と祝いに駆けつける場に定信も現れるが、家斉とその実父の一橋治済(生田斗真)に向けて出されたのは、将軍補佐役のほか、財政を握る勝手掛、大奥を管理する奥勤めの辞職願だった。

家斉ももう20歳で、世継ぎも生まれ、自分が将軍補佐を務める必要はもはやない、というのが定信の建前で、本音では定信がうっとうしい家斉と治済は、それを受け入れようとする。だが、そこで尾張藩主の徳川宗睦(榎木孝明)が異議を申し述べた。風紀の是正から度重なる異国船の到来まで、対処すべき難題が多いなか、定信以外に局面を乗り切れる者はいない、という内容で、その結果、定信は将軍補佐役にとどまることになった。

じつは定信は、本多忠籌や松平信明らが治済に近づいているのを知り、自分に対してなにか手を打たれる前に、徳川宗睦と結託して、あえて自分から辞職願を出すという芝居に打って出たのであった。

「べらぼう」におけるこの定信の行動は、まさに「芝居がかって」いるので、フィクションのように見えるかもしれないが、史実がよく反映されている。

■結果的に以前より権限を強めた

この辞職願だが、定信の常套手段だった。天明7年(1787)6月に老中に就任以来、ことあるごとに辞職願を提出しては、慰留されることで将軍家斉らの信頼を確認したり、慰留されることをテコに思いどおりの人事を断行したりと、政治的に利用してきたのである。

そして、「べらぼう」で描かれたのと同様に定信は、家斉に嫡男の竹千代が生まれた直後の寛政4年(1792)8月9日、まさに将軍に世継ぎができたことを理由に、将軍補佐役のほか勝手掛と奥勤めの辞職を願い出ている。

その結果は、ひとまずはうまくいき、将軍補佐役も勝手掛も慰留された。

しかし、このとき定信は、尾張の徳川宗睦ら御三家との関係を深めていたが、それは一橋治済や本多忠籌、松平信明らとの確執が日々深まっていたからであった。

■すべては「女」を怒らせたことから

そもそも定信による、文武の奨励や作法の順守、質素倹約や風紀矯正といった寛政の改革は、方々で反発を買っていた。江戸で盗賊が発生し、武士になすすべがなかったと噂された際、定信は「べらぼう」で描かれたのと同様に「義気が衰えたからだ」と主張。これに対して、本多忠籌が次のように正面切って反論した。

「はじまりは義気の衰えであるが、倹約の強制や博奕の禁止など、微細にわたる厳しい統制により、人心が押さえつけられたことにもう一つの原因がある。町方が困窮し、行き詰った者が盗賊となったために騒動が拡大化したと、改革を露骨に批判して修正を求めている」(高澤憲治『人物叢書 松平定信』吉川弘文館)。

これだけ直言されても、定信はまったく承服しなかった。自領の陸奥白河藩においても、天下への模範になるように文武や倹約を求めたため、家臣たちが悲鳴にも似た嘆きをいくつも書き遺している。

しかし、なんといっても、最高権力者である将軍家斉と実父の治済を、事実上、敵に回してしまったことが、定信にとって命取りになる。

■大奥の不満は将軍の不満

定信は老中首座に就任すると同時に、みずから奥勤めを兼ねた。そして、同志だった本多忠籌や松平信明を側用人にし、彼らが老中や老中格になってからも奥勤めを兼ねさせ、大奥を自分と同志によってすっかり包囲した。

そして、まずは将軍の身の回りを、模範になるように簡素に導き、それを大奥にも倣わせた。このため、天明8年(1788)3月に将軍補佐役に就いた直後、家臣の服部半蔵らが定信の側近に、殿中では湯を飲まないように進言させている。大奥で定信の毒殺を企んでいるという噂があったからだが、要は、当初からそれくらい恨まれていたのである。

その後、大奥から「表」に向けた請願は受け入れないこととし、また、御台所のほか側室や大奥女中らが政治に介入しないように厳しい規制を敷いた。さらには、大奥を仕切る女中を次々と解任した。最上位の上臈御年寄は定信が老中の座にあった6年間に5人が解任され、そのなかには家斉の乳母を務めた大崎までが含まれた。

そのうえで定信は、大奥の支出を従来の3分の1にまで削ったので、大奥内では女中の不満が鬱積していった。むろん、その不満は、大奥に入り浸って53人もの子を産ませることになる将軍家斉の不満にもつながっていった。

前掲書にはこう書かれている。

■天皇すら恐れぬ男だったが…

定信はもう少し手を抜くことを知っていれば、受け入れられる余地があったのではないだろうか。だが、妥協がない定信には、家斉の実父、治済の不満も募る一方だった。

治済は、実兄である越前福井藩主の松平重富の官位昇進を請願して反対され、隠居して江戸城西の丸に転居することを望んで却下され、前将軍に送られる大御所の号を得ようとして、前例がないことを理由に却下された。

それらには無体な要求も含まれていたが、それにしても定信が冷淡な姿勢に徹するため、次第に幕閣内には、治済を中心に前出の本多忠籌や松平信明らを含む反定信グループが形成されていった。そして、なんと大奥も、この反定信グループに加わることになる。

時の光格天皇は、天皇になったことがない実父の閑院宮典仁親王に上皇の尊号を贈ろうと考え、それを強行しようとして定信に阻止された。また、尊号宣下を推し進めようとした議奏の中山愛親と武家伝奏の正親町公明を、江戸に呼び出して処分した。このため、定信は朝廷の強い反感を買った。大奥トップの上臈御年寄には公家の出身者が多かったので、朝廷から定信への強い不満を聞くことになり、大奥はなおさら反定信になっていったのである。

こうして妥協のない独裁政権は、まもなく強引に終止符を打たれることになる。

----------

香原 斗志(かはら・とし)

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。

----------

(歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)