※本稿は、西岡文彦『わかるゴッホ』(河出文庫)の一部を再編集したものです。

■転落する兄と飛躍する弟

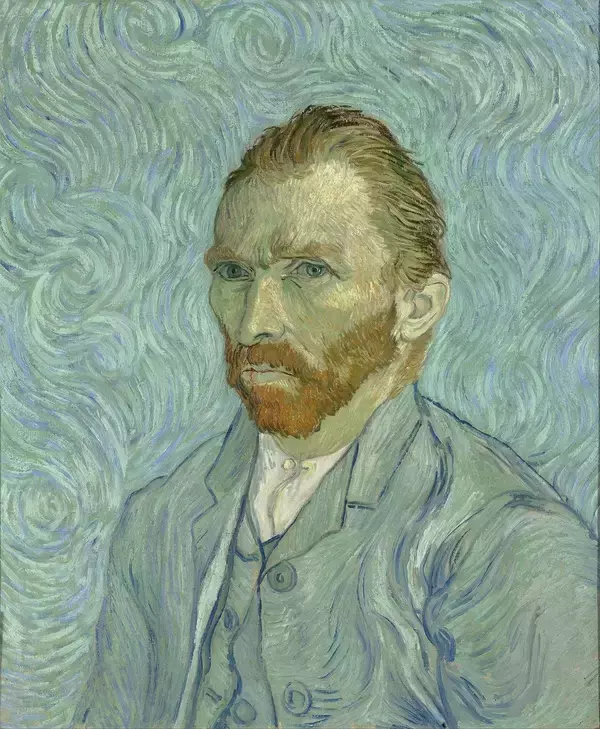

失恋と失業が、ゴッホを画家にしたといえる。

20歳で初めての失恋を経験する以前、ゴッホは当時、パリの一流の画廊・グーピル商会のきわめて優秀な職員として、将来を期待されていた。

失恋から立ち直れなかったおかげで職を失うことがなければ、ゴッホが牧師を志すことはなかったであろうし、牧師になる夢に、神に見放されるようなかたちで破れることがなければ、ゴッホは画家になっていなかったに違いない。

当時、オランダの行政と文化の中心であった大都市ハーグの支店に入った16歳のゴッホは、以降、20歳までは模範的な画商見習いとして勤務しており、実家の家計を助けるまでになっている。誠実勤勉な働きぶりは、同僚や顧客からの人望も篤(あつ)く、両親の自慢の息子であった。

4年後、4歳下の弟テオドルス・ファン・ゴッホ通称テオが、兄と同じく16歳で同社に入って後(のち)は、先輩店員として激励と指導の手紙を送り続けている。

1878年のパリ万博の会場で日本館が熱狂的な人気を集めていた当時、ゴッホは25歳になっていた。失恋の痛手から画廊の職を失い、書店員や教師の道にも挫折、牧師を目指して始めた神学大学に進むための受験勉強も長くは続かず、オランダで伝道師となる夢も絶望視され始めた頃のことであった。

翌年、ゴッホのその夢は、無給の牧師見習いとして派遣されたベルギー南端の極貧の炭坑地帯ボリナージュで完全に断たれることになる。

対照的に、弟のテオの人生が一挙に開けたのがこのパリ万博でのことだった。

会場内のグーピル商会の展示場に立ち寄ったフランス大統領マクマオンを、オランダから来たこの若者が堂々たる態度で接客し、テオがグーピル商会に不可欠の逸材(いつざい)であることを証明してみせたからである。

ジャポニスムの誕生と歩調を揃えて始まったゴッホ兄弟の職業人としてのキャリアは、パリの日本ブームが頂点を迎えるこの時期には、兄と弟の評価を完全に逆転させてしまっていたのである。

ゴッホが、ベルギーの養成所で伝道師の適性を欠くと判断された頃のことである。

やがてゴッホは、ボリナージュで、貧困と苦役にあえぐ人々の姿を素描に描き始めることになる。

人々と苦難を分かち合い、祈るような思いで素描を描くゴッホにとっては、パリを熱狂させるジャポニスムは、まだ文字通り異国の事件でしかなかった。

■西洋画の禁じ手が駆使された浮世絵

ヨーロッパの近代美術に与えた日本美術の影響には絶大なものがあった。

当時のフランスの美術批評家ロジェ・マルクスは、ヨーロッパ芸術に対する日本の影響に唯一匹敵(ひってき)するものがあるとすれば、それはルネッサンスにおける古代芸術のみである、とまで書いている。

ルネッサンス期のボッティチェルリやレオナルド・ダ・ヴィンチが、古代ギリシアやローマの精神に戻ることをモットーにしたのと同じ思いで、近代ヨーロッパの芸術家達は、日本美術の精神に近づこうとしていたというのである。

なかでも印象派の画家達に浮世絵が影響を与えたことはよく知られているが、当時パリ画壇では最も過激な前衛画家集団であった彼らが、東洋の果ての異国からやって来た木版画(もくはんが)に魅了されたのには理由があった。浮世絵には、伝統的なヨーロッパ絵画が禁じている手法が、ほとんどすべて動員されていたからである。

浮世絵の造形の特徴は、くっきりとした輪郭(りんかく)線、平らに塗られた色面、あざやかな原色の対比にある。

いずれも、木版画の持つ技術的な限界から必然的に導き出された特徴であったが、こうした造形手法はすべて、ルネッサンス以来の伝統的絵画ではタブーとされていたものばかりだったのである。

明確な輪郭線や平坦な色面は、絵画の立体表現を妨げるものとして諫(いさ)められ、原色の対比もまた画面全体の配色の調和を乱すものとして忌避(きひ)されていた。

■フランス版浮世絵の誕生

写真のような写実技法を誇るダ・ヴィンチに代表されるルネッサンス絵画に、こうした造形は決して見られない。当時、ヨーロッパの伝統的な絵画が王道としていたのは、微妙きわまりない陰影描写であり、グレーや褐色(かっしょく)の落ち着いたトーンで統一し、派手な発色を抑制した色調だったからである。

こうした絵画を見慣れた目に、浮世絵はまさに別世界の美術と映ることになった。

マネやドガといった印象派の先駆となった画家は、浮世絵からダイナミックな明暗の対比と斬新な構図を特徴とする新しい画風を編(あ)み出し、モネやルノワールといった初期の印象派の画家は、都市生活やリゾートの一場面を明るい色彩と軽快なタッチで描くフランス版の浮世絵ともいうべき新しい絵画を生み出している。

地味な色彩の写実技法で聖書や歴史の一場面を描く絵画を王道としていたそれまでの絵画の常識を、根本からくつがえすことになったこれらの絵画は、画壇の保守勢力に口をきわめて罵倒(ばとう)されている。

が、市場の動向はじょじょにではあるが印象派の画家達に味方し始めていた。

■崩れ去ったテオの平穏な日常

こうした絵画の革命をさらに大胆に押し進めたのが、ゴーギャンやロートレックやスーラといった後期印象派と呼ばれる画家達であった。

ゴーギャンが浮世絵の平面的な造形や瞬間の動きを切り取る描写を取り入れて大胆な画風を確立したのに対して、スーラはあざやかな原色の点描を創案し、ロートレックは流麗な描線を駆使した浮世絵そのままのポスターで、従来のヨーロッパ絵画の常識をくつがえす画期的な表現を生み出している。

いずれも彼らが、浮世絵の研究を通して独自に確立した新しい様式であり、ゴッホが出て来たパリは、そうした日本ブームの渦中(かちゅう)にあるパリだったのである。

画家としての飛躍を期してパリに出たがるゴッホを、時期を待つよう説得していたテオは、1886年の春、パリ北駅からの使いが届けた手紙を読んで仰天する。

手紙は、兄がパリに出て来てしまったことを告げていたからである。

ゴッホは、例によって「こうするのが、2人にとって最善なのだ」と独りよがりの理屈を押しつけ、以降の2年間、テオはパリのアパルトマンで、兄との悪夢のような同居生活を経験することになる。

昼夜を問わず、相手構わず大声で議論を吹っかける兄に、画廊の仕事で疲れて帰宅するテオは打ちのめされ、散らかり放題の住まいと議論好きの兄を敬遠して、テオの友人知人の足も遠ざかってしまう。

■ゴッホ兄弟の固く結ばれた絆

後にアルルでゴーギャンとの間に繰り広げられることになる悲劇を予見するような生活であったが、弟テオはゴーギャンや兄ゴッホと違い、自分を抑制して相手に譲歩するすべをわきまえていた。

兄弟は、兄が母親の気性を継ぎ、弟が父親の気性を継いでおり、彼らの父親テオドルス・ファン・ゴッホは、同じ名の次男と同様、控えめな人柄の牧師として知られていたからである。対照的に、母親アンナは時として感情を爆発させることで知られ、家族や知人は彼女が突然に襲われる怒りの発作に恐れをなしていた。

刺繡(ししゅう)や絵を得意とする創造的な気質と、長文の手紙をまめに書き送る几帳面(きちょうめん)さも、この母親はゴッホに似ており、幼いゴッホに絵の手ほどきをしたのは彼女であった。

病的な兄の気質を知るテオは、パリで自身の基盤を確立した後に、兄を呼び寄せるつもりだったが、性急な兄が押し掛けるに及んで、自身の抱いた懸念(けねん)がすべて現実となるのを目の当たりにする。にもかかわらず、2年後、ゴッホがアルルに旅立った折りには、テオは兄がいないむなしさに耐えられないと妹に書き送っている。

兄ゴッホの生涯変わらぬ友であったテオは、そうした気質の持ち主であった。

兄の横暴に生活を乗っ取られたような状態のさなかにあっても、妹に宛てた手紙には、兄ゴッホの中には2人の人格が同居しており、兄は兄自身と敵対しているとしか思えないと書いており、冷静で寛容(かんよう)な人柄をしのばせている。

画家としての兄の飛躍のために、印象派の画家達を紹介し、当時のパリを席巻していた日本美術の魅力を教えたのもテオであった。この印象派の光の洗礼と、浮世絵の色彩の洗礼によって、陰鬱なほど暗かったゴッホの画面は一変し、スーラ風の点描と骨太の描線とが混在する独自の画風を模索し始めることになる。

----------

西岡 文彦(にしおか・ふみひこ)

多摩美術大学名誉教授

1952年生まれ。

----------

(多摩美術大学名誉教授 西岡 文彦)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)