■男女平等は、誰を幸せにしているのか

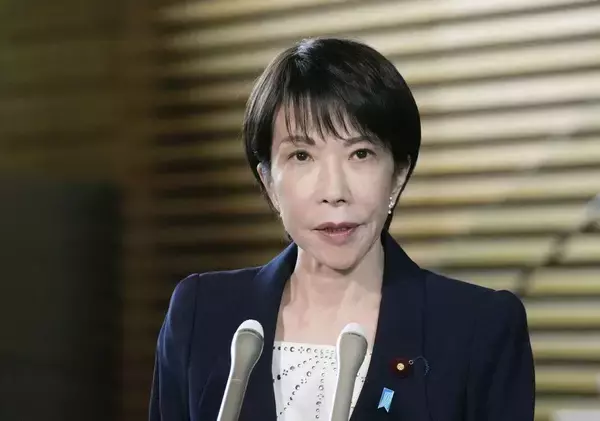

2025年、日本の政治史に新たな一歩が刻まれました。高市早苗氏が日本で初めて女性の首相に就任したのです。これは、長く続いた男性中心社会の構造が変わりつつあることを象徴する出来事だと言えるでしょう。

この数十年で世界の多くの国々でも、教育、職場、政治といった分野で男女の格差は縮まり、女性が社会の前線に立つ機会は確実に増えています。日本もようやくその流れに追いつきつつあると言えるでしょう。平等が進めば、誰もがより幸せになれる――そう考えるのは自然なことです。

しかし近年の国際的な研究が示すのは、その「常識」とは異なる結果でした。

今回は、最新研究が映し出した「男女平等と幸福の意外な関係」に迫ってみたいと思います。

■平等と幸福度の意外な関係

分析を行ったのはイギリスの研究チームで、欧米の1970年代以降のデータとギャラップ社の世界世論調査を用いています(*1)。ギャラップ社の世界世論調査は2006年から2023年の期間で世界168カ国、約256万人を調査している大規模調査です。

それは、男女平等が進んでも、女性の幸福度は上がっていないというものです。

世界の多くの国で、女性の生活全般に対する満足度はこの17年間ほぼ横ばい。しかもヨーロッパでは、女性の満足度が男性より悪化している国が増えています。アメリカでも、長期的に見て女性の幸福度が上昇したという明確な傾向は確認されませんでした。

さらに、別の指標を見ても女性のウェルビーイングには陰りが見えます。

たとえば、女性が感じるネガティブな感情(心配・悲しみ・ストレス・怒りなど)は年々増加。「身体的な痛み」を訴える割合も上昇しています。特にアメリカでは2015年から2019年にかけて、女性のメンタルヘルスが急速に悪化しており、専門家の間でも深刻な問題として注目されています。

つまり、「平等が進んでいるのに、なぜか女性は以前よりも疲れている」。そんな逆説的な現象が、世界のデータから浮かび上がっているのです。

■「女性の幸福が下がった」現象は過去から続いている

実はこの結果は、新しいものではありません。

アメリカの研究では、1970年代から2000年代にかけての欧米データを分析し、成人女性の教育・労働参加は増えても幸福度が低下していることを報告しています(*2)。これは「幸福のパラドックス」と呼ばれており、先進国を中心に確認されてきました。

当時、女性の社会進出は「第二の女性解放」と呼ばれ、大きな期待を集めていました。しかし、働く自由を得た一方で、家事や育児の負担が依然として女性に集中していたことや、社会の期待と現実の間に広がるギャップがストレスとなり、幸福度を下げていたのです。

さらに、さまざまな研究成果を整理・解析するメタ分析という手法を使った研究でも、成人男女の幸福度の差は「平等な国ほど縮まる」とは限らず、一部の領域ではむしろ男性のほうが高い水準を維持していることが示されています(*3)。

このように、「社会が平等になる=女性が幸せになる」ではないという点は、複数の研究で繰り返し確認されてきました。男女平等がもたらす恩恵が幸福度の面で必ずしも均等ではないという事実は、現代社会における新たな課題として浮かび上がっています。

■なぜ男女平等が進んでも女性の幸福度が上がらないのか

なぜこのような結果となるのでしょうか。社会が平等になり、女子も男子と同じように教育や労働の機会を得られるようになれば、男女ともに幸福度が上がるはずです。ところが、研究結果はこの常識を覆しています。

この仕組みに関して、別な研究では「社会的比較」と「期待と現実のギャップ」という二つの視点から説明を試みています(*4)。

■「比較の相手」が変わる

まずは「社会的比較」の観点です。

たとえば、1950~70年代の日本の既婚女性を思い浮かべてみましょう。当時は専業主婦が圧倒的多数派で、働く既婚女性は少数派でした。この時代の専業主婦たちは、同じように家庭に入った女性たちを比較対象にしていたはずです。働く女性の生活は自分とはあまりにかけ離れており、比較の対象になりにくかったからです。

しかし、平等が進んだ現代では状況が違います。女性は進学し、働き、管理職や政治家になる機会も増えました。その結果、比較対象は「女性同士」だけでなく、「男性」へと広がっていきます。

ところが現実には、制度上の平等が整っても、賃金格差やガラスの天井は依然として存在します。「同じように努力しているのに、男性より不利な立場に置かれている」と感じれば、女性の満足度や幸福感が下がってしまうと考えられます。

一方で男性は逆の恩恵を受けます。女性が比較対象に加わることで、自分の立場の優位さをより強く実感できるようになり、満足度やポジティブな感情が高まる可能性があるためです。

結果として、平等の進展が「男性にとっての幸福の追い風」として作用する――そんな皮肉な構図が浮かび上がります。

■期待と現実のズレ

もう一つのカギは「期待と現実のギャップ」です。

ジェンダー平等が進んだ社会では、「男女は当然、対等であるべきだ」という価値観が若い世代に強く根づいていきます。特に女性は、その恩恵を真っ先に受けられると期待します。

ところが、いざ現実を見てみるとどうでしょう。賃金格差は依然として残り、昇進のチャンスには見えない壁が立ちはだかり、社会的なステレオタイプも根強いままです。

「平等であるはずなのに、なぜまだ不利な立場に置かれるのか」――。その食い違いこそが女性の不満感を増幅させ、結果的に幸福度を押し下げてしまうのです。

一方、男性はこの矛盾に直面することが少なく、むしろ制度的な平等化の中で以前より多くの選択肢や自由を享受しやすい立場にあります。そのため幸福度が上がりやすいという構図が浮かび上がるわけです。

■幸福につながる男女平等をどう進めていくのか

これまで見てきたほとんどの研究は、「男女平等そのものの価値を否定しているわけではない」と強調しています。教育や労働の機会均等が人権の基盤であることに異論はありません。

本当に幸福度を高めるには、制度的な整備だけでは不十分です。人々が「自分は公平に扱われている」と実感できるような文化・社会的規範や職場環境、心理的な支えが求められます。

この観点から見た場合、高市首相の誕生は重要な意味を持ちます。高市首相の誕生は、日本社会にとって単なる「女性初の首相」という出来事ではありません。それは、男女のどちらかが優位に立つという構図ではなく、「一人ひとりが自分らしく生きられる社会」を実現するための新しいスタートラインを意味しています。

平等の本当の目的は、数字の上での均衡ではなく、人々が安心して人生を選び取れる環境をつくることにあります。

高市政権が掲げる政策の行方は、その理念をどこまで形にできるかを試す大きな試金石となるでしょう。高市政権がどんな未来を描くのか。その歩みが、私たちの幸福のかたちをどう変えていくのかを見守り続けたいと思います。

(参考文献)

(*1)Kaiser C, Muggleton N, Quispe-Torreblanca E, De Neve JE. Two paradoxes in women's well-being. Sci Adv. 2025 Mar 7;11(10):eadt1646.

(*2)Stevenson, B., & Wolfers, J. (2009). The paradox of declining female happiness. American Economic Journal, 1(2), 190–225.

(*3)Batz-Barbarich, C., Tay, L., Kuykendall, L., & Cheung, H. K. (2018). A Meta-Analysis of Gender Differences in Subjective Well-Being: Estimating Effect Sizes and Associations with Gender Inequality. Psychological Science, 29(9), 1491-1503.

(*4)Guo, J., Basarkod, G., Perales, F., Parker, P. D., Marsh, H. W., Donald, J., et al. (2024). The equality paradox: gender equality intensifies male advantages in adolescent subjective well-being. Personal. Soc. Psychol. Bull. 50, 147–164.

----------

佐藤 一磨(さとう・かずま)

拓殖大学政経学部教授

1982年生まれ。慶応義塾大学商学部、同大学院商学研究科博士課程単位取得退学。

----------

(拓殖大学政経学部教授 佐藤 一磨)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)