NFT作品「Maru」とは、今年結成10周年を迎えた「ゲスの極み乙女。」が「ゲスの極み乙女」に改名することによって取れた「。」を様々なデザインに進化させ、本プロジェクトのために書き下ろされた楽曲「Gut Feeling」のステム音源を聴くことができるという、それぞれが一点ものの音楽×NFTアート作品。7月1日に販売を開始し、すでに国内外のファンに購入されている。

さらには、「Maru」のユニークなアート作品がカバーに印刷された「Gut Feeling」のアナログレコードを新たに制作。「Maru」のホルダーは、保有するNFTをバーン(Burn=燃やす)して消失させることを条件に、世界で唯一のデザインを持つレコードを入手することができる。この試みはイギリスを代表する現代作家であるダミアン・ハーストによる社会実験「THE CURRENCY」に着想を得たもので、本プロジェクトを通じて、リアルではない「NFT」と、リアルな「レコード」、どちらの価値がより高いのか、音楽とNFTの関係性を問う試みとなった。

ゲスの極み乙女は2020年発表の『ストリーミング、CD、レコード』において、「CDが売れない」と言われる時代の中、「世界初の賞味期限付きアルバム」として、CDやレコードと形状の似たバームクーヘンを販売。また、誰もがプレイリスト機能を使って自分だけのベスト選曲ができる時代の中、マッシュアップによって新たに構築された一曲入りのベストアルバム『丸』を発表するなど、これまでもメディアやプラットフォームの変化に対して「ニヤリ」とさせられる試みを行ってきただけに、今回のNFT作品も実にゲスの極み乙女らしいアプローチだと言えよう。

「Maru」のデザインは、ロンドン在住の韓国系アーティストで、Web3.0スペースやコミュニティー文化の創造活動を行っているCentral Parkが担当。メンバー4人の顔、ギターやドラムといったバンドで利用される楽器、日本の文化を表現した鯉のぼりや駒、メンバーの出身地を代表する長崎ちゃんぽんをはじめとした食べ物など、ユニークなデザインの「丸」が組み合わせさって万華鏡の様に回転する、一点もののアートを楽しむことができる。

「Gut Feeling」アナログレコードを手にするゲスの極み乙女

最初に登壇した増井が川谷・岩瀬両名を呼び込み、簡単な自己紹介を終えると、まずはプロジェクトの立ち上げについてからトークセッションがスタートした。

川谷:今年10周年のライブがあって、最初は冗談っぽく「バンド名を変えてもいいよね」みたいな話をして、「。」を取るっていうアイデアが出てきて。

左から川谷絵音(ゲスの極み乙女)、増井健仁(ワーナーミュージックジャパン)

NFTそのものに対する印象を聞かれた川谷は、当初そこまで興味があったわけではないという。

川谷:ある時期から居酒屋とかでNFTのことをしゃべってる人が増えて、最初はそういうのを白い目で見てたんですよ。「NFTって言いたいだけじゃん」みたいな(笑)。でも今回ゲスでやることになって、坂本龍一さんがピアノの一音ずつをNFTにしてたりとか(「Merry Christmas Mr.Lawrence」のメロディーを595音に分割し、1音ずつのNFTとして発売)、音楽でも面白いことをやられてる方がいるのを知って、そこからより興味を持つようになりました。

岩瀬大輔(KLKTN CEO)

続いては、元ライフネット生命共同創業者の岩瀬が、Kollecktionを設立した経緯について説明する。

岩瀬:今は香港に住んでいるんですけど、日本より半年から1年くらい早い時間軸で物事が動いていて。それこそ2020年の終わりくらいから、周りがみんなビットコインやブロックチェーン、NFTについて話すようになってたんです。その中で、特にエンタメの分野で新しい風景を作っていく可能性があるんじゃないかと思いました。もともと金融とテクノロジーが交差するところに興味があったんですけど、NFTは金融、テクノロジー、アート、グローバルという自分が興味を持ってるものが4つかけ算になったので、すごく面白いと思って、会社を作りました。

Kollektion公式ホームページより。これまでMIYAVI、大沢伸一など国内外のアーティストに携わり、ヤングマガジン編集部とのコラボも手掛けている。

Kollektionがバスケットボールのトレーディングカードをデジタル化した「NBA Top Shot」で一世を風靡したNFTスタートアップのDapper Labs出身のメンバーと共同で創業されたこと、世界の300~400のNFTの会社に投資をしているAnimoca brandsから資金調達していることなどが説明され、岩瀬は「みんなまだ見えないものにワクワクしている感じが面白い」と話す。

岩瀬:時代が変わる節目って、どうなるかわからないことばかりですよね。今はインターネットに例えると1998年くらいじゃないかと言われていて、当時はインターネットの出始めで、まさか今のような形になるとは誰も思ってなかった。なので、今はまたこれから想像もできないような未来が待ってるんじゃないかっていう期待がすごく大きい。答えはわからないし、みんなが手探りだけど、勇気ある人たちが新しい地平を切り開いていく。その感じが面白いと思っています。

海外からも反響、「Maru」が問いかけた音楽とNFTの関係性

ここからトークのテーマは今回のプロジェクトのために作られた楽曲「Gut Feeling」の話へ。

川谷:最近の邦楽はどんどんガラパゴス化して、転調や構造の複雑さに美徳を感じる音楽が増えていて。ゲスも初期からジャズやプログレとかを混ぜて複雑な曲を作っていたんですけど、今回は(NFTプロジェクトを通じて)世界中の人に聴いてもらいたい気持ちがあったので、シンプルに作ろうと思いました。あと、ステムに分けるっていうことだったので(川谷、休日課長、ほな・いこか、ちゃんMARIの4つのパートに分かれている)、音数が多いと誰が何をやってるかわからなくなるから、音数を減らすことも意識しました。

この投稿をInstagramで見るKOLLEKTION(@klktnofficial)がシェアした投稿

ここで岩瀬から「今までは音楽を作ったらできるだけたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが基本の考え方だったと思うんですけど、今回は少なくとも当面の間はNFTでしか聴けない。せっかく作った曲なのに、一部の人しか聴けないっていうのは、作られる方としてはどういう感覚なんですか?」という質問が。

川谷:僕もまだよくわかってない部分はあるんですけど、全部の曲を全員に聴いてもらいたいとは思ってないのかもしれないです。今はサブスクで配信したら誰でも聴けるわけですけど、「僕らのあの曲が好きな人はたぶんこの曲を好きじゃないだろうけど、こういう人たちにも聴いてほしいからこの曲を作った」みたいなことも結構あるので、今回みたいに最初から対象を狭めて考えるっていうのも、可能性としてはありなのかもしれないと思いました。

その後に増井が、スヌープ・ドッグやザ・ウィークエンドなどによる海外の音楽NFTの事例を紹介。そこからトークは、今回のメインテーマである「NFTか? リアルか?」へと移っていく。

川谷:CDからサブスクと言いつつ、その一方ではカセットテープやアナログの売り上げが伸びてたりもするし、写真も「やっぱりフィルムがいい」ってなったり、時代は回ってると思うんですよね。人間には所有欲があって、フィギュアを集めるのもそうだし、僕もアナログをたくさん持ってて、かさばりはするけど、モノとして持っておきたい。

「Maru」公式ホームページより

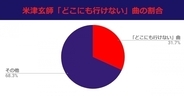

増井によると、今回NFTをバーンしてアナログに変えたのは購入者全体の3割ほどだったという。個人的には「思ったより少ない」と感じたが、その裏側を岩瀬が説明してくれた。

岩瀬:私もそうなんですけど、「Maru」のNFTを2個以上持ってらっしゃる方もいて。いいとこ取りというか、1個はNFTのまま持っていて、1個はアナログにするっていう方もいたんじゃないかと思います。Discordでみなさんの意見を聞いてると、「そんなの選べない! ひどい!」っていう意見もないわけではなかったですけど、無料で全員にプレゼントだと面白くないというか(笑)。今回はすごく興味深い試みになったんじゃないかと思います。

ここで増井から岩瀬に「NFTを一般に普及させるうえで、目の前にあるハードルは?」という質問が。

岩瀬:みなさんサブスクにお金を払うことには慣れてきたけど、デジタルなものを買う・所有するという感覚はまだ持っていないので、その感覚がもっと一般的になる必要があります。サブスクは圧倒的な価値やメリットがあったから普及したわけで、リアルともサブスクとも違う、「NFTでしかできない」というものをもっと工夫して作っていけば、そこの常識が変わる転換点もやってくるのかなって。

増井から今回のプロジェクトがワーナーミュージックのアジア/インターナショナルのトップから評価されていることが告げられるも、川谷は「まだ実感がない」と話し、今後のNFTの展開についても、「また違う形でやれたら面白いとは思う」と冷静な返答。ここに川谷絵音という人のミュージシャンシップが垣間見えると同時に、本来的なイノベーションの種を感じる。

川谷:僕は自分が面白いと思ったらやるっていうだけで、(今回のプロジェクトも)あんまりビジネスとして捉えてない部分もあるし、そういうのは他の人にお任せしてるというか。バームクーヘンも、ベストアルバムを一曲にしたのも面白いと思ったからやっただけで、「何かを率いていこう」みたいな気持ちはないんです。ビジネスやテクノロジーの専門家でもないから、専門の人に「これをやったら面白い」と言われて、僕自身もそう思ったらやるくらいの感じなんですよね。ビジネスの話をする人のなかには、音楽を軽視して、ガワの話だけをする人もいるけど、僕は普通にいい曲を作りたいだけなので、そこを度外視するのはおかしな話で。NFTについては僕自身未だにわかってない部分も多いし、今回のプロジェクトもまだ途中なので、いろいろ理解した上で、またいいアイデアが出てきたらやりたいと思います。

最後に、実際にNFTを購入した参加者からの質疑応答が行われると、「ゲスの極み乙女のファンがそれほど盛り上がってない印象を受ける」「いくつ売れたら成功だと考えているのか?」といった率直な感想や質問が挙がる。すると増井から、今回のプロジェクトは国内のファンだけではなく、「人種・国境関係なく、川谷さんの音楽がどこまでリーチできるのか」というアプローチでもあり、知見を得るためにあえて多めの個数(1,203点、川谷の誕生日=12月3日に由来)を販売した結果、購入者全体の3割が北米からという結果が出たことが語られて、約1時間のトークセッションが終了した。

川谷絵音インタビュー「一曲500万円とかがあってもいい」

ートークセッションの最後に増井さんが話した「購入者の3割が北米からだった」という結果について、どんな風に感じていますか?

川谷:自分たちのサブスクの数字を見ると北米のリスナーがもともと多かったり、ミックスエンジニアをやってくれてる美濃隆章さんが所属するtoeとか、春ねむりさんとかも北米ツアーをやってたりするから、日本の音楽を聴く土壌があることはわかっていたので、めちゃめちゃ驚いたというわけではなく、再確認したという感じでした。「再確認」って重要で、何となく思っていたことが実際に数字になると、俄然やる気が出るんですよね。ちゃんと聴いてくれる人がいるってわかると、今まで及び腰になってたこともちゃんとやろうかなって気になるので、いずれ北米ツアーにも行きたいなと思いました。

ー途中の話に出た「『ドーパミン』で海外のチームがめっちゃ踊ってる映像を見せてもらった」というのも、自分たちの音楽が間違ってないことの再確認になったでしょうね。

川谷:あの曲は完全に海外を意識して作ったんですけど、特に何も言わずに出したから、ファンの人は「何だこれ?」ってなっちゃってたんです。でも改めて考えてみると、昔は聴く人を想定していたというか、大学でコピーバンドをやったときは、上手い先輩に認めてもらうことが目標だったし、ゲスの極み乙女を始めたときも、最初はそれまでindigo la Endで対バンしてたバンドに向けてやってたり、明確な目標があったんですよね。今回NFTをやって、最初から対象を狭めて作ったのって、ある意味で原初の気持ちがよみがえったというか、これはこれで正しいのかもなと思いました。

ー権利の関係などもあり、メジャーのレコード会社に所属しているアーティストでNFTのプロジェクトを行っているアーティストは世界的に見ても稀だという話がありましたが、川谷さんは自分の会社を持つことで独立性を保っていて、だからこそ自由にバンドを掛け持ったりもできている印象があります。そういった環境作りはどこまで意識的なものなのでしょうか?

川谷:僕らはわりと自由というか、誰に縛られてるわけでもなくて、ちゃんとしたマネージャーもいないような状態なので、新しいことに対してはわりとすぐ乗り気になるというか、悪い意味でも止める人がいないので、走っちゃったら走っちゃうんですよ。もともと前の事務所にいたときからあんまり人の言うことを聞くタイプではなかったですけど(笑)、今の方が責任感があるというか、リスクがある中で一つひとつ選び取ってはいます。ただ、僕も課長ももともと理工系で、新しいもの好きなので、だからNFTとかもすぐ「やりましょう」ってなったんですよね。でかい会社に所属していたら、権利やお金の問題があったと思うけど、僕らはそれをそこまで考えてないんです。

Maruのデジタルアート作品例(川谷絵音バージョン)

ー川谷さんはLATENCYというプロダクトブランドもやっていたり、これまでも音楽家のマネタイズの仕方についてオルタナティブなあり方を提示してきたように思います。トークセッションでも話されていたように、その核にあるのは「面白いと思えるかどうか」だと思いますが、そういった活動からも独自の目線がうかがえるなと。

川谷:会社をやるようになって、もちろんメンバーの生活もかかってるので、そこは大きいですよね。あとは、音楽の価値がこのままだと落ちていく一方だなって。サブスクからの収入は配信曲数で割られるわけですけど、誰でも配信できる分、曲の数は増え続けるわけで、サブスクの月額が変わらない限り、一曲当たりの収入は右肩下がりになっていく。なので、新しい音楽のあり方を考えないと、音楽の未来が潰えると思っていて。

ーNFTはそこに一石を投じる可能性があると。

川谷:僕が昔から言ってたのは、一曲の価値がどんどん下がってる中で、アートだったら一枚の絵で何百万円したりするわけだから、音楽でも一曲500万円とかがあってもいいんじゃないかってことで。NFTはその考え方に近いと思うんですよね。CDの値段はずっと一緒で、サブスクにはまだいろんな問題があって、最近ライブの値段が上がってるけど、それは単純にコロナの影響で。音楽はアートでもあるべきだと思うし、それがさっきの「聴く人を想定する」っていう話とも繋がるところで、メジャーにいると「いろんな人に聴いてほしい」っていう価値観が当たり前になってるけど、「この曲はこの人に聴いてほしい」っていう考え方もありなのかもしれない。単純に、今って音楽が安すぎるから、自分たちの作ってるものがここまで安く消費されることが果たして正しいのかどうかっていうのは、考えなくちゃいけないことだなって。

ーNFTには利益共有も含めたファンエコノミーの構築という側面も大きいわけですが、その可能性についてはどのように思いますか?

川谷:ファンクラブよりもファンクラブな部分もあったりして、現状だと両立が難しいというか、ファンクラブとNFTが競合みたいになっちゃってますよね。今感じてるのは、NFTのほうが高い金額を払った上での参加型な分、能動的な人が多い印象で、そこの違いはあるなと思いました。最後の質疑応答も、普段のライブとかだとあんなに積極的に手を上げる人はいないと思うから、仕込みかと思いましたもん(笑)。ミュージシャンとファンの距離がより近くなって、NFTで一緒に何かを作るっていうのは、怖さもありますけど、面白そうだなとも思います。途中で出たスヌープの話は、NFTを使って誰でも好きに音楽を作っていいっていう話だったけど、例えば、僕らが7割まで作った曲を、一番うまく100%にした人の曲をそのまま採用して、権利の30%をあげるとか……将来的にはそういうこともなくはないのかなと思ったりもしました。

「Maru」

公式サイト:https://maru.band/ja

公式Twitter:https://twitter.com/MaruOfficialNFT

公式Discord:https://discord.gg/marunft

KLKTN

ジェフ・ミヤハラ、ファビアーノ・ソリアーニ、岩瀬大輔の3名によって創業、ファンダムの新時代に向けて構築された新しいデジタルプラットフォーム「Kollektion」を運営。クリエイターやアーティストが舞台裏のコンテンツやクリエイティブ作業の過程を共有し、その一部を購入可能とすることで、ファンとの結びつきを豊かにすることを目指す。

https://klktn.com/ja

ゲスの極み乙女

【映像作品】

10周年記念公演「解体」

2022年11月9日リリース

https://gesunokiwamiotome.lnk.to/kaitai

「スローに踊るだけ」配信中

https://gesunokiwamiotome.lnk.to/slowniodorudake

「スローに踊るだけ」MusicVideo

https://youtu.be/Fceiv52n-lo

ゲスの極み乙女 ワンマンツアー 2022「文化再考」

2022年11月13日(日)北海道 カナモトホール

2022年11月18日(金)群馬県 高崎芸術劇場

2022年11月22日(火)福岡県 福岡市民会館

2022年11月23日(水・祝)大阪府 グランキューブ大阪

2022年11月26日(土)宮城県 仙台GIGS

2022年12月3日(土)東京都 国際フォーラム ホールA

2022年12月10日(土)岡山県 岡山市民文化ホール

2022年12月18日(日)愛知県 名古屋市公会堂

ゲスの極み乙女 オフィシャルサイト:https://gesuotome.com/

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)