ロンドン南部ブリクストンに位置する「ウィンドミル」というヴェニューを中心とした音楽シーンは、2010年代後半から2020年代にかけて強烈な個性を放つバンドを次々と輩出し、「ポスト・ブレクジット・ニュー・ウェーヴ」とも形容される一大ムーブメントの隆盛に貢献した。シェイム、ドライ・クリーニング、ゴート・ガール、ブラック・ミディ、ブラック・カントリー・ニュー・ロード、スクイッド……といった面々が毎月のように新作をリリースしていたのはパンデミック期間の記憶としても色濃い。

しかし、今最もこのシーンで注目の的となっているファット・ドッグ(Fat Dog)は、正真正銘パンデミック以降に結成された新星である。ヴァイアグラ・ボーイズやヤード・アクトとのツアーに帯同し、数々のフェスにも出演。破格のライブパフォーマンスによって、音源のリリース前から多くのファンを獲得した。そんな彼らが9月にデビューアルバム『WOOF.』を満を持して世に放つ。ブリクストンのダンスミュージックとパンクを巧みに融合し、東欧の民族音楽からの影響を33分に凝縮した独創的な野心作である。そんなバンドのフロントマンであるジョー・ラヴに、バンドの結成から来日公演に至るまで詳しく話を訊いた。

一番左がジョー・ラヴ(Photo by Pooneh Ghana)

―ファット・ドッグはブリクストンで2020年にジョーさんを中心に結成されたと伺っています。具体的に、どのようにして現在のメンバーが集まったのか、詳しく教えていただけますか?

ジョー:プロジェクトとして始まったのはまだCOVID期だったから、僕は本当に退屈を持て余していた。音楽を作りたいと思って、それでロックダウン中に、いずれファット・ドッグの音楽になっていくものを自宅で作ることになった。かなりエレクトロニックっぽい響きで始まったけど、そこからバンドを結成することにして、やがてドラマーが見つかり……という具合に、だんだんメンバーが集まっていった。成り立ちは大体そんなところだよ。

―私に分かる限り、ベースのベン・ハリスさん(※なお彼は最近脱退し、代わりにジャッキー・ウィーラーが加入)とドラムのジョニー・ハッチさんはファット・ドッグ初期から参加していたようです。

ジョー:ああ。ドラマーは、セカンダリー・スクール時代に出会ったから、11歳くらいから知り合いだ。それからベン、あいつのことは15歳頃から知ってる。同じカレッジに通ったからね。

―ロックダウンが明け、規制緩和になったあたりからファット・ドッグはライブ活動を活性化させ、やがてモーガン・ウォレスさんとクリス・ヒューズさんをリクルートしたという流れ?

ジョー:というか、前のメンバーが抜けたから彼らに代わりに入ってもらったんだ。

―クリスさんが入ってラインナップが固まりましたが、彼が加入した経緯を教えてください。

ジョー:クリスは、前のキーボード奏者の知り合いだったんだ。あの頃ちょうど、僕はヴァイオリンを弾ける人間を探していて、キーボード奏者から「ああ、ひとり知ってる。ヴァイオリンを弾けるって言ってた」と教えられて。それでクリスがオーディションに来たんだけど……あんなに悲惨な演奏を耳にしたのは生まれて初めてだった。

―(笑)。

ジョー:耳を塞ぎたくなるくらい最悪だった。

―聞いたところによると、クリスはヴァイオリンを弾ける「ふり」をしたそうですね。オーディションのたった1週間前にeBayで買ったヴァイオリンで練習をしていたとか。

ジョー:そう。素敵なヴァイオリンの演奏をとても楽しみにしていたから、しばらく彼の目をまともに見ることができなかった。「こいつ俺のことをバカにしてやがる!」と思ったからね(笑)。

―ヴァイオリンもしくはヴィオラをバンドに追加する計画は、今も生きているんでしょうか?

ジョー:ヴァイオリンはありかもしれない。ただ、とにかくまあ、メンバーの数が増えれば増えるほどバタバタで煩雑になるし、お金もかかる。だから今は核になるメンバーだけのユニットに留めている。

―ジョーさんはファット・ドッグ以前には、Peeping Drexels(後にDREXXXELSに改名)という名のポストパンクのグループをやっていたと聞きました。

ジョー:いや、公平に言えば「辞めた」んじゃなくて「追い出された」んだと思う(苦笑)。

―(笑)

ジョー:というのも、正直……あのバンドをちょっと信じられなくなっていた。自分はあんまり打ち込んでいなかったし、まあ、時には新たな地平を見つけ出し、何かを始めなくちゃいけないってこと。いや、もしかしたら、僕のエゴのせいかもね。「ちょっと待った。俺はフロントマンになりたいんだ」と気づいただけなのかも! まあ、そんなところ。もしかしたら、あれ(Peeping Drexelsの音楽)は自分の作りたいような音楽じゃなかったのかもしれない。いや、やっぱり僕はあのバンドから追い出されたんだよ。でも追い出されたからって、何もやらずに手をこまねいているわけにはいかないわけで。COVID期の間はたっぷり時間があったし、何か良いものを作りたかった。「自分にもやれると証明しなくちゃいけない」という思いがあったしね。

―パンデミックがなかったとしてもファット・ドッグは結成されていたと思いますか?

ジョー:いや、それはないと思う。

―すごいお母さんですね。

ジョー:僕の部屋にやって来て、踊り始めたこともあったよ(笑)。まあ、パンデミックが起きなかったらどうなっていたか、自分には何とも言えない。ただ、あれがなかったら、たぶん僕は今もポストパンク・バンドで演奏しているだろうね。

Photo by Pooneh Ghana

―ファット・ドッグというバンド名には、何か象徴的な意味があるのでしょうか? 例えば、「Dog」を逆さにすると「God」になります。あなたたちの歌詞には、神や王といった威厳を感じさせるモチーフが登場しますが、この点について何か意図や意味が込められているのでしょうか?

ジョー:んー。それって、あんまり深く突っ込んで説明し過ぎたくない点かな。とても簡潔なバンド名だけど、そのわりに解釈の仕方はかなり幅広いわけじゃない?

―解釈はオープン、聴き手の想像力に任せておきたい?

ジョー:うん。っていうか、大抵のものはオープンで、色々に解釈できるけれども。

―バンド名の意味や曲の意図をがっちり固定してしまいたくはない。

ジョー:そういう考え方がなんとなく気に入っている、ってこと。

―と言いつつ。あなたたちの音楽スタイルを自分ではどのように説明しますか?

ジョー:色んなものの断片のマッシュアップというか、いくつかのソースからあれこれ引っ張ってきたものであって、僕なら、「エレクトリック・ロック」って呼ぶんじゃないかな。ただ、人々はやたらと盛り上がって、「ユダヤ系のジプシー・パンク」だの何だの、色んな形容を目にする。僕自身、それが何なのか、さっぱり分からないけど(苦笑)。

―でも、ファット・ドッグの音楽には明らかにバルカン民族音楽~クレズマー音楽など東欧の民族音楽の影響がありますよね? そういうことなんじゃないですか。

ジョー:うん……あ、ひらめいた! 僕たちの音楽は、婚礼祝祭のジャンルってことだよ! 披露宴でプレイできるバンド。日本でも披露宴で生バンドが出演するかどうか知らないけど、祝福のダンスのための音楽だね。

―本当ですか(笑)。ファット・ドッグが出演する結婚式って、いったいどんなウェディングなんでしょう?

ジョー:たぶん、東欧系の楽しい結婚式なんじゃない? ガールフレンドのいとこの結婚式にお呼ばれしたことがあって、その図が浮かぶな。こっちでも同じことをやれると思う。だから、ファット・ドッグが失敗して立ち行かなくなったら、僕たちは結婚式や誕生日パーティに出演し始めればいい(笑)。

デッドマウス、空手、カウボーイ

―あなたが10代の頃に、主にどんな音楽を聴いてきたのか教えてください。

ジョー:そうだなぁ……たくさんある。ひとつ言えるのは、その頃にダンス・ミュージックを聴き始めたことだね。例えばナイン・インチ・ネイルズやデッドマウスとか。正直、デッドマウスは本当に大好きだった。とにかく色んなものを山ほど聴き漁っていた感じ。音楽は格好の逃避の場だったんだ、特に学校でね。学校では手当たり次第に音楽を聴いていたし、そうやって、「自分は学校にいる」って事実から目を逸らそうとしてた。学校は退屈だったし、あの場にいる連中も嫌いだったから、一日中ヘッドフォンを着けて音楽ばかり聴いていた。そういう、素敵な逃避の場が音楽だったわけ。

―どのような音楽経験や影響があってファット・ドッグの音楽の基盤ができたのでしょう?

ジョー:うーん、何だろう? まあ、デッドマウスとファット・ホワイト・ファミリーが混ざり合ったもの、ってところじゃないかな。それと、ちょっとばかりフィリップ・グラスも。

―フィリップ・グラスは意外ですね。

ジョー:僕が「そう響いて欲しい」と願っているだけで実際はそう聞こえないのかもしれない。でも例えば、「Running」にコード進行とかがフィリップ・グラス調な箇所があって、あれはかなり気に入ってる。ただ、自分でもはっきりとは分からない。「テクノなフィリップ・グラス」ってところ?

―ちなみに、デッドマウスがそんなに好きな理由は何でしょうか?

ジョー:何でだろう? 思うに、これは僕だけじゃなくクリスのことも代弁できるよ。あいつも僕と同じだったから。つまり、13歳のキッズなら誰でもフライドチキンを食べながら、デッドマウスを聴いて、マインクラフトをがんがんプレイして過ごすものだってこと(笑)。

―なるほど(笑)。

ジョー:そうしてると安心できるし、和むんだ。実際ある意味、僕が音楽のプロダクションにハマったのもマインクラフト経由だったし。でも、どうしてデッドマウスが好きなんだろう? あれはまあ、若い子が聴くぶんには、かなり良いダンス・ミュージックだと思う。すごくカラフルだし、聴き手の興味をそそり、引き入れるところも少しあるし。今で言えば、さしずめマシュメロが彼に当たる存在なんじゃない? でも、マシュメロはちょっとインチキくさいかな(笑)。僕の養兄弟はRoblox(ゲームを自作してシェアすることのできるオンラインプラットフォーム)にハマってて、マシュメロがゲーム内でギグするのを2時間も待ってたんだって。そんなのはほんとバカげてる(苦笑)。

―どんな音楽への反発心がありますか? 聴いていて我慢ができないとか、そういう音楽はありますか?

ジョー:それは聴く時の精神状態次第かな。例えば心を落ち着かせてくれる音楽を聴きたい時にバリバリのテクノが爆音で鳴っていると、さすがに少々イラつかされる。逆に気分がノってる時は盛り上がるよね。でも、敢えて言えば、「エレクトロ・スウィング」ってジャンルだな。あれはおそらく、史上最悪のジャンルだ。そうは言っても、中にはバンガーな良い曲もある。「We No Speak Americano」なんかはマジで踊れる曲。

―ジョーさんはいつ頃からどんなクラブやヴェニューに通っていたのでしょう?

ジョー:ウィンドミルがそれに当たるんだと思う。あのヴェニューを発見した時だね。あそこはバンド音楽が最高だし、僕たちも目当てのバンドを観に行ったり、あるいは自分たち自身が出演して共演バンドを観たり。特にPeeping Drexelsの連中は、そういうのが好きだった。あそこでギグをやるのはそんなに難しくないし、そんなこんなでバンドたちにとって一種の大きなプラットフォームになった。今でもそれは変わっていない。

ウィンドミルで演奏するファット・ドッグ(2023年)

―ジョーさんはカウボーイ・ハットに空手着の姿がおなじみですが、その独特なスタイルに行き着いた経緯を教えてください。

ジョー:はは(笑)。ちなみに、君はどう思う? 日本で空手着をああいう風に着るのって、ちょっと失礼かな?

―いや、大丈夫だと思いますよ。映画『ベスト・キッド(The Karate Kid)』のヒット以降、一種のコスチュームになっていますし。カウボーイ・ハットとの組み合わせはかなり無節操には見えますが(笑)。

ジョー:あれは僕の姉妹が思いついたアイディアなんだ。空手着について言っておくと、実は空手のレッスンは2、3回受けたことがある。6歳頃の話だけど、インストラクターがめっちゃ怖い人だったから、稽古中に思わず小便ちびっちゃって。それで、「あのインストラクターは怖過ぎる、もう二度と行くもんか!」と誓った。そんなわけで、僕も空手にちょっとだけ足を突っ込んだことはあるんだ。

Photo by Pooneh Ghana

―カウボーイには愛着があるのでしょうか?

ジョー:僕は南ロンドンのカウボーイさ(笑)。

―でも、あなたはノーフォーク出身なんですよね?

ジョー:そうだよ。

―資料のバイオによれば、七面鳥農家に生まれたそうですね。農家暮らしとカウボーイのイメージがだぶる、とか?

ジョー:農家で働いていると、「自分はカウボーイ」と空想が湧く。だから作業中も、農場内をカウボーイ・ハットを被ってうろついたものだよ。あれはナイスだった。

デビューアルバムを大いに語る、初来日に向けて

―アルバム『WOOF.』はたった33分で終わるコンパクトなものですが、その分濃密で凶暴なダンスアルバムだと思いました。改めてテーマやコンセプトを教えてください。

ジョー:歌詞の面で言えば、この3年分の頭に浮かんだストーリーだの何だのが集まったものだよ。それらを結ぶコネクションと言えば、歌詞に描かれるのはかなり曖昧な物語であって、だから聴き手も色んな風に解釈できる。音楽面に関して言えば、どの曲も同じひとつの世界に属しているというか、それぞれに繫がりの感じられるものにしたかった。(所属レーベルの)Domino側はあともうちょっと曲を追加したかっただろうと思うけど、僕は完璧に具現化された、包括的な作品にしたかった。均整のとれた、すべてが同じ世界の中で鳴っている、そういう作品を目指した。

―インスピレーション元となった作品やアーティストを教えてください。

ジョー:数が多過ぎて……。ともあれ、聴いていたアクトは山ほどいる。例えばザ・クランプスや色々なダンス・ミュージック。ガキの頃に聴いていたノスタルジーを掻き立てられる音楽もある。例えば、ケミカル・ブラザーズとかベースメント・ジャックスとかもね。もちろんデッドマウスは確実にこのアルバムにも少し聴いて取れると思う。それとリトル・ビッグ(ロシアのEDMグループ)や、ファット・ホワイト・ファミリー。そんなところかな? とにかく多過ぎて言い切れないな。

―つまり、今まで聴いてきたすべてをマッシュアップしたものであって、それはひとくちには形容しにくい。

ジョー:ああ、そういうことだと思う。思うに、1stアルバムというのは、それまでに聴いてきた何もかもを詰め込むものなんじゃない? どうしたって過去に聴いてきた音楽がすべて混じってくる。だからこそ2ndが難航するんだろうね。「クソッ! 前作から半年の間に聴いた音楽からのインスピレーションしかないのかよ!」みたいな。とは言っても、実は2作目にはもう着手しているんだ。周りからたくさん「あ~、2ndアルバムは手こずるものだよ」と言い聞かされてきたから不安で。だからあまり間を置かずに全力で取りかかろうとしている感じ。

―ある意味、「完璧なデビューアルバム」というよりも、ファット・ドッグの現在地をそのままドキュメントした作品?

ジョー:いや、僕は本当に1枚目をパーフェクトなものにしたかったんだ! ただ、自分から見て、「これは完璧」と満足できるものなんてありっこないわけで。だからだろうな、僕たちは「たぶん2ndで完璧なものを作れる」って言い続けているのは。

―で、「いや、3rdが完璧になる」……と続いていくっていう(笑)。

ジョー:そして「4枚目こそ」ってね(笑)。まあ、自分ではよく分からないけど、今の段階で出すのには良いアルバムになったと思う。出来の良過ぎるアルバムを作ってしまうとむしろ路頭に迷うんじゃないかな。僕のスタンスはむしろ、2ndではまた別のことをやれるんじゃないか?というものなんだ。

―アルバムの中でも気になった曲についていくつか伺います。「King of the Slugs」は7分に及ぶデビュー曲ですが、どうしてここまで壮大な曲になったのでしょうか?

ジョー:何でだろうね?

―デビュー曲だったら、3~4分台のポップな曲を選ぶことが多い気がします。

ジョー:うん。でも、たくさんの人たちがそれを求めていたんだよ。YouTubeにアップされてる僕たちのライブ映像の数々を観てもらえば分かると思うけど、コメント欄のメッセージで一番多いのが「『King of the Slugs』をリリースしろ!」だったんだ。というわけで、最初にそれをやったら楽しいだろうな、と思った。それに、「King of the Slugs」は最もファット・ドッグらしいトラックだと思うから、僕はあれをデビュー曲として出すのは良いアイディアだと思ったんだ。

―「Closer to God」はプロディジー的なダンストラックだと思います。ロックと電子音楽を組み合わせる上で意識したことや苦労したことを教えてください。

ジョー:まあ、「こういう感じにしよう」と努力したものの、結果的にその狙いとは違うものができた。でも、それもオーライというか。あの曲はたぶん、このレコードの中で最もパンクっぽい響きの曲なんじゃないかな。

―「Clowns」はいかがでしょう。ストリングスやピアノのアレンジが特徴的で、どこかカニエ・ウェストのある意味で尊大な楽曲を思わせる部分があります。

ジョー:ああ(苦笑)。

―この曲の制作の背景について教えていただけますか?

ジョー:あれは……このアルバムのために最後に録音した曲だった。ということは、あの時点で、僕は頭がおかしくなってたんだと思う(笑)。いやだから、僕たちはこのアルバムに本当に長いこと取り組んできたわけだし。あの曲を録ったときは「ああ、これさえやり終えれば、アルバムも完成だ……」という思いを抱いていた。そんなところかな。もしかしたらあの曲は、今後僕たちがもっと向かう方向を指し示しているのかもしれない。あるいは、そうじゃないかもしれない。だけど、とりあえず、他に較べるとポップ寄りな曲だよね。

―「Running」は激しいレイヴを連想させる曲ですが、どのようにこの曲が生まれたのか教えてください。

ジョー:あれは、まず、曲の終わりの箇所を思いついたんだったと思う。で、そこを起点に、曲の冒頭部を後から足していった。たまに起きる、運良くすべてがピタリとハマった曲のひとつだね。まずアイディアが浮かび、ミドルも思いついた。ただし、その時点ではまだバラバラの思いつきだから、個別に取り組んでいるわけ。これらは別物だし、同じ曲にひとつにまとまるだろうとは自分でも思っていない。ところが、試しに組み合わせてみたら、ラッキー! 上手くいったじゃん!という、そういうトラックだった。

―今作の録音プロセスは、あなたにとってかなり強烈なものだったのでしょうか? 資料には「作っていて動悸息切れがしたほどだった」という主旨のくだりがあります。

ジョー:かなり濃かった。というのも、責任が重くて……「アルバムを完成させるのはお前の役目だ」と人から言われる、そんな作品になるとは思ってなかったんだよ。でも基本的に、結局僕もアルバムを共同プロデュースすることになった。良い勉強にはなったけど、すさまじくストレスも感じた。デビューアルバムを自分でプロデュースする人ってそんなにたくさんいるのかな。

―重圧を感じた理由のひとつは、あなたが完璧主義者だからでしょうか?

ジョー:そうかもしれない。例えば、(プロデューサーの)ジェームス・フォードは素晴らしい人物だし、僕も大好きなんだよ。でも、彼が「OK、この曲はこれで完成」と言うのを耳にすると、こっちは「えっ? 嘘でしょ」と考えてたり(笑)。だから半分くらいは、自分でも思いがけなくOKが出たというか。まあ、フェアに考えれば、彼の方が正しかったのかも。彼の意見は常に正しくて、僕は、無意味なひとり相撲をしていたのかもしれない。ともあれ、こうして作品は出来上がったわけだし!

今年4月、ロンドン・Electric Brixtonにて

―ライブの話も聞かせてください。リリース直後から大量のライブが予定されてますし、12月には3都市を巡る来日公演も決定しています。

ジョー:イエス!

―日本でのライブは初だと思いますが、どんなライブが期待できますか。

ジョー:僕たちが過去3年にわたってやってきたことと同じじゃない? 良いショウになると思うよ。

―少なくとも、ライブでこれだけはやりたいと思う点や力を入れている点、ショウの中でポイントになる箇所と言えば?

ジョー:まずストロボ・ライトは使う。ダンス場面もあるだろうし、ビッグなベース・ラインも登場する。それから……他に何があるだろう? おそらくカウボーイ・ハットも顔を出すだろうな。ただ、たぶん空手着は日本には持っていかないと思う。お客から「失礼だ!」と非難されて、ボコボコにされるかもしれないから。

―そんなことないですから、心配しないでください(笑)

ジョー:うんうん、もちろん冗談だってば!(笑)

―心持ちとしては、「日本のオーディエンスをファット・ドッグ信者に…」というところですか?

ジョー:そうだね。ギグをやる時は毎回そのメンタリティだけど、特に日本のお客さんが相手だと、そうなるだろうね。ライブは毎回そうなんだ。僕たちが何者かよく知らないお客さんを前にするところから始まるんだし、僕たちを好きになってもらうべく出来るだけがんばろうと。

―バンドとして今後挑戦したいことはありますか?

ジョー:自分でもさっぱり分からない。日本の音楽をやるとか(笑)? 日本の音楽は好きなんだよ、イエロー・マジック・オーケストラとか。でも、今後何をやりたいのだろう? もっとポップなタイプの音楽? それとも逆? 自分にも分からないし、どうなるのか見当もつかない。そうは言いつつ、僕たちは今ちょうど、新たな素材に取り組み始めたところだね。

―訪日時には日本の音楽を吸収できるかもしれません。日本の音楽シーンはとても興味深いですよ。

ジョー:そうなんだ? 日本の音楽は生で観てみたいな。日本に行けること自体すごくワクワクしてる。まだ日本に行ったことがないからね。本当に楽しみにしてるよ!

ファット・ドッグ

『WOOF.』

発売中

※Tシャツ付きセットも販売

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14050

FAT DOG JAPAN TOUR 2024

SUPPORT ACT:bed

12月2日(月)大阪・Yogibo META VALLEY

12月3日(火)名古屋CLUB QUATTRO

12月4日(水)恵比寿LIQUIDROOM

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14257

ファット・ドッグ来日公演のサポートアクトを務める、bedのライブ映像

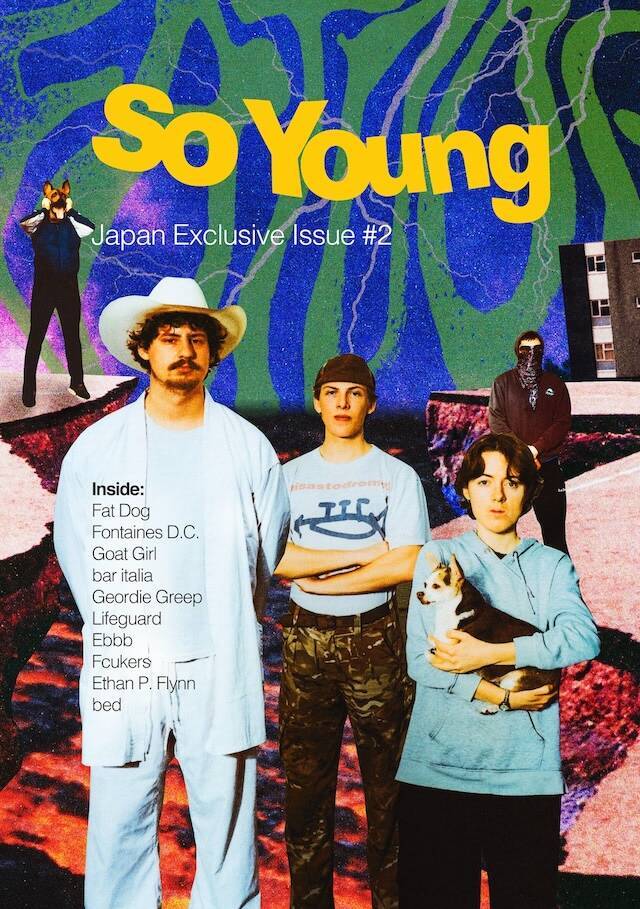

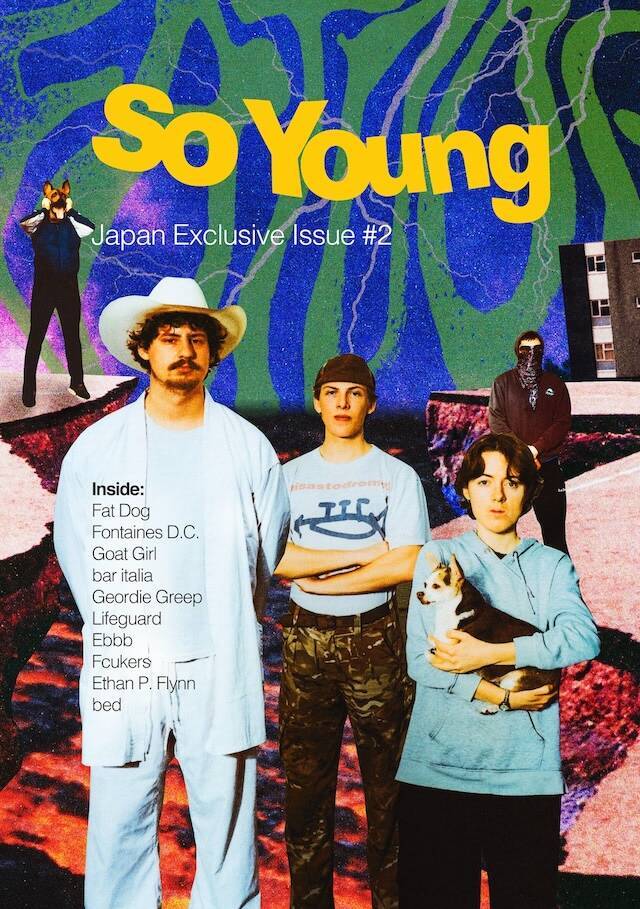

So Young Magazine

Japan Exclusive Issue #2

ロンドン発DIY音楽マガジン、日本特別版第2号

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14286

[収録内容]

Fat Dog *

Fontaines D.C. (Issue #50) **

Geordie Greep *

Goat Girl (Issue #49) **

bar italia (Issue #43) **

Ethan P.Flynn (Issue #45) **

Ebbb *

Fcukers *

Lifeguard (Issue #44) **

bed *

*エクスクルーシヴ・インタビュー

**インタビュー訳:全て初出

しかし、今最もこのシーンで注目の的となっているファット・ドッグ(Fat Dog)は、正真正銘パンデミック以降に結成された新星である。ヴァイアグラ・ボーイズやヤード・アクトとのツアーに帯同し、数々のフェスにも出演。破格のライブパフォーマンスによって、音源のリリース前から多くのファンを獲得した。そんな彼らが9月にデビューアルバム『WOOF.』を満を持して世に放つ。ブリクストンのダンスミュージックとパンクを巧みに融合し、東欧の民族音楽からの影響を33分に凝縮した独創的な野心作である。そんなバンドのフロントマンであるジョー・ラヴに、バンドの結成から来日公演に至るまで詳しく話を訊いた。

一番左がジョー・ラヴ(Photo by Pooneh Ghana)

―ファット・ドッグはブリクストンで2020年にジョーさんを中心に結成されたと伺っています。具体的に、どのようにして現在のメンバーが集まったのか、詳しく教えていただけますか?

ジョー:プロジェクトとして始まったのはまだCOVID期だったから、僕は本当に退屈を持て余していた。音楽を作りたいと思って、それでロックダウン中に、いずれファット・ドッグの音楽になっていくものを自宅で作ることになった。かなりエレクトロニックっぽい響きで始まったけど、そこからバンドを結成することにして、やがてドラマーが見つかり……という具合に、だんだんメンバーが集まっていった。成り立ちは大体そんなところだよ。

―私に分かる限り、ベースのベン・ハリスさん(※なお彼は最近脱退し、代わりにジャッキー・ウィーラーが加入)とドラムのジョニー・ハッチさんはファット・ドッグ初期から参加していたようです。

彼とはバンドを結成する前から知り合いでしたか?

ジョー:ああ。ドラマーは、セカンダリー・スクール時代に出会ったから、11歳くらいから知り合いだ。それからベン、あいつのことは15歳頃から知ってる。同じカレッジに通ったからね。

―ロックダウンが明け、規制緩和になったあたりからファット・ドッグはライブ活動を活性化させ、やがてモーガン・ウォレスさんとクリス・ヒューズさんをリクルートしたという流れ?

ジョー:というか、前のメンバーが抜けたから彼らに代わりに入ってもらったんだ。

―クリスさんが入ってラインナップが固まりましたが、彼が加入した経緯を教えてください。

ジョー:クリスは、前のキーボード奏者の知り合いだったんだ。あの頃ちょうど、僕はヴァイオリンを弾ける人間を探していて、キーボード奏者から「ああ、ひとり知ってる。ヴァイオリンを弾けるって言ってた」と教えられて。それでクリスがオーディションに来たんだけど……あんなに悲惨な演奏を耳にしたのは生まれて初めてだった。

―(笑)。

ジョー:耳を塞ぎたくなるくらい最悪だった。

だからもう、「お疲れさん、もう充分です。帰ってください」みたいな感じだったんだけど(笑)、後でパブで一緒に飲んだら、とても良い奴だってことが判明して。そうこうするうちに、2カ月くらい経って新たにキーボード奏者が必要になったから、クリスに声をかけたんだ。

―聞いたところによると、クリスはヴァイオリンを弾ける「ふり」をしたそうですね。オーディションのたった1週間前にeBayで買ったヴァイオリンで練習をしていたとか。

ジョー:そう。素敵なヴァイオリンの演奏をとても楽しみにしていたから、しばらく彼の目をまともに見ることができなかった。「こいつ俺のことをバカにしてやがる!」と思ったからね(笑)。

―ヴァイオリンもしくはヴィオラをバンドに追加する計画は、今も生きているんでしょうか?

ジョー:ヴァイオリンはありかもしれない。ただ、とにかくまあ、メンバーの数が増えれば増えるほどバタバタで煩雑になるし、お金もかかる。だから今は核になるメンバーだけのユニットに留めている。

―ジョーさんはファット・ドッグ以前には、Peeping Drexels(後にDREXXXELSに改名)という名のポストパンクのグループをやっていたと聞きました。

どうしてそれを辞めてファット・ドッグを結成したのでしょうか?

ジョー:いや、公平に言えば「辞めた」んじゃなくて「追い出された」んだと思う(苦笑)。

―(笑)

ジョー:というのも、正直……あのバンドをちょっと信じられなくなっていた。自分はあんまり打ち込んでいなかったし、まあ、時には新たな地平を見つけ出し、何かを始めなくちゃいけないってこと。いや、もしかしたら、僕のエゴのせいかもね。「ちょっと待った。俺はフロントマンになりたいんだ」と気づいただけなのかも! まあ、そんなところ。もしかしたら、あれ(Peeping Drexelsの音楽)は自分の作りたいような音楽じゃなかったのかもしれない。いや、やっぱり僕はあのバンドから追い出されたんだよ。でも追い出されたからって、何もやらずに手をこまねいているわけにはいかないわけで。COVID期の間はたっぷり時間があったし、何か良いものを作りたかった。「自分にもやれると証明しなくちゃいけない」という思いがあったしね。

―パンデミックがなかったとしてもファット・ドッグは結成されていたと思いますか?

ジョー:いや、それはないと思う。

僕は以前、音楽をやるために逃避したことは何度もあったし、自分がどんな音楽をやりたいか、そしてそれはどんな響きの音楽なのかは分かっていた。だから、COVIDの隔離生活中にひとりで自分と向き合うことになったのは、実は結果として良かったんだ。自分の頭の中だけが相手で、他に誰も関わってこなかったからね。自室で、「よっしゃ、これは良い」みたいに満足していた。もっとも、完全にひとりきりではなくて、何人かと一緒だったけど。あの当時は母親の家で暮らしていたし、母親が「ああ、この曲は良いわね!」とか意見を出してくれた。「King of the Slugs」を耳にして「うん、これは本当に良い。めちゃ気に入った」なんて言ってくれて。

―すごいお母さんですね。

ジョー:僕の部屋にやって来て、踊り始めたこともあったよ(笑)。まあ、パンデミックが起きなかったらどうなっていたか、自分には何とも言えない。ただ、あれがなかったら、たぶん僕は今もポストパンク・バンドで演奏しているだろうね。

Photo by Pooneh Ghana

―ファット・ドッグというバンド名には、何か象徴的な意味があるのでしょうか? 例えば、「Dog」を逆さにすると「God」になります。あなたたちの歌詞には、神や王といった威厳を感じさせるモチーフが登場しますが、この点について何か意図や意味が込められているのでしょうか?

ジョー:んー。それって、あんまり深く突っ込んで説明し過ぎたくない点かな。とても簡潔なバンド名だけど、そのわりに解釈の仕方はかなり幅広いわけじゃない?

―解釈はオープン、聴き手の想像力に任せておきたい?

ジョー:うん。っていうか、大抵のものはオープンで、色々に解釈できるけれども。

―バンド名の意味や曲の意図をがっちり固定してしまいたくはない。

ジョー:そういう考え方がなんとなく気に入っている、ってこと。

―と言いつつ。あなたたちの音楽スタイルを自分ではどのように説明しますか?

ジョー:色んなものの断片のマッシュアップというか、いくつかのソースからあれこれ引っ張ってきたものであって、僕なら、「エレクトリック・ロック」って呼ぶんじゃないかな。ただ、人々はやたらと盛り上がって、「ユダヤ系のジプシー・パンク」だの何だの、色んな形容を目にする。僕自身、それが何なのか、さっぱり分からないけど(苦笑)。

―でも、ファット・ドッグの音楽には明らかにバルカン民族音楽~クレズマー音楽など東欧の民族音楽の影響がありますよね? そういうことなんじゃないですか。

ジョー:うん……あ、ひらめいた! 僕たちの音楽は、婚礼祝祭のジャンルってことだよ! 披露宴でプレイできるバンド。日本でも披露宴で生バンドが出演するかどうか知らないけど、祝福のダンスのための音楽だね。

―本当ですか(笑)。ファット・ドッグが出演する結婚式って、いったいどんなウェディングなんでしょう?

ジョー:たぶん、東欧系の楽しい結婚式なんじゃない? ガールフレンドのいとこの結婚式にお呼ばれしたことがあって、その図が浮かぶな。こっちでも同じことをやれると思う。だから、ファット・ドッグが失敗して立ち行かなくなったら、僕たちは結婚式や誕生日パーティに出演し始めればいい(笑)。

デッドマウス、空手、カウボーイ

―あなたが10代の頃に、主にどんな音楽を聴いてきたのか教えてください。

ジョー:そうだなぁ……たくさんある。ひとつ言えるのは、その頃にダンス・ミュージックを聴き始めたことだね。例えばナイン・インチ・ネイルズやデッドマウスとか。正直、デッドマウスは本当に大好きだった。とにかく色んなものを山ほど聴き漁っていた感じ。音楽は格好の逃避の場だったんだ、特に学校でね。学校では手当たり次第に音楽を聴いていたし、そうやって、「自分は学校にいる」って事実から目を逸らそうとしてた。学校は退屈だったし、あの場にいる連中も嫌いだったから、一日中ヘッドフォンを着けて音楽ばかり聴いていた。そういう、素敵な逃避の場が音楽だったわけ。

―どのような音楽経験や影響があってファット・ドッグの音楽の基盤ができたのでしょう?

ジョー:うーん、何だろう? まあ、デッドマウスとファット・ホワイト・ファミリーが混ざり合ったもの、ってところじゃないかな。それと、ちょっとばかりフィリップ・グラスも。

―フィリップ・グラスは意外ですね。

ジョー:僕が「そう響いて欲しい」と願っているだけで実際はそう聞こえないのかもしれない。でも例えば、「Running」にコード進行とかがフィリップ・グラス調な箇所があって、あれはかなり気に入ってる。ただ、自分でもはっきりとは分からない。「テクノなフィリップ・グラス」ってところ?

―ちなみに、デッドマウスがそんなに好きな理由は何でしょうか?

ジョー:何でだろう? 思うに、これは僕だけじゃなくクリスのことも代弁できるよ。あいつも僕と同じだったから。つまり、13歳のキッズなら誰でもフライドチキンを食べながら、デッドマウスを聴いて、マインクラフトをがんがんプレイして過ごすものだってこと(笑)。

―なるほど(笑)。

ジョー:そうしてると安心できるし、和むんだ。実際ある意味、僕が音楽のプロダクションにハマったのもマインクラフト経由だったし。でも、どうしてデッドマウスが好きなんだろう? あれはまあ、若い子が聴くぶんには、かなり良いダンス・ミュージックだと思う。すごくカラフルだし、聴き手の興味をそそり、引き入れるところも少しあるし。今で言えば、さしずめマシュメロが彼に当たる存在なんじゃない? でも、マシュメロはちょっとインチキくさいかな(笑)。僕の養兄弟はRoblox(ゲームを自作してシェアすることのできるオンラインプラットフォーム)にハマってて、マシュメロがゲーム内でギグするのを2時間も待ってたんだって。そんなのはほんとバカげてる(苦笑)。

―どんな音楽への反発心がありますか? 聴いていて我慢ができないとか、そういう音楽はありますか?

ジョー:それは聴く時の精神状態次第かな。例えば心を落ち着かせてくれる音楽を聴きたい時にバリバリのテクノが爆音で鳴っていると、さすがに少々イラつかされる。逆に気分がノってる時は盛り上がるよね。でも、敢えて言えば、「エレクトロ・スウィング」ってジャンルだな。あれはおそらく、史上最悪のジャンルだ。そうは言っても、中にはバンガーな良い曲もある。「We No Speak Americano」なんかはマジで踊れる曲。

―ジョーさんはいつ頃からどんなクラブやヴェニューに通っていたのでしょう?

ジョー:ウィンドミルがそれに当たるんだと思う。あのヴェニューを発見した時だね。あそこはバンド音楽が最高だし、僕たちも目当てのバンドを観に行ったり、あるいは自分たち自身が出演して共演バンドを観たり。特にPeeping Drexelsの連中は、そういうのが好きだった。あそこでギグをやるのはそんなに難しくないし、そんなこんなでバンドたちにとって一種の大きなプラットフォームになった。今でもそれは変わっていない。

ウィンドミルで演奏するファット・ドッグ(2023年)

―ジョーさんはカウボーイ・ハットに空手着の姿がおなじみですが、その独特なスタイルに行き着いた経緯を教えてください。

ジョー:はは(笑)。ちなみに、君はどう思う? 日本で空手着をああいう風に着るのって、ちょっと失礼かな?

―いや、大丈夫だと思いますよ。映画『ベスト・キッド(The Karate Kid)』のヒット以降、一種のコスチュームになっていますし。カウボーイ・ハットとの組み合わせはかなり無節操には見えますが(笑)。

ジョー:あれは僕の姉妹が思いついたアイディアなんだ。空手着について言っておくと、実は空手のレッスンは2、3回受けたことがある。6歳頃の話だけど、インストラクターがめっちゃ怖い人だったから、稽古中に思わず小便ちびっちゃって。それで、「あのインストラクターは怖過ぎる、もう二度と行くもんか!」と誓った。そんなわけで、僕も空手にちょっとだけ足を突っ込んだことはあるんだ。

Photo by Pooneh Ghana

―カウボーイには愛着があるのでしょうか?

ジョー:僕は南ロンドンのカウボーイさ(笑)。

―でも、あなたはノーフォーク出身なんですよね?

ジョー:そうだよ。

―資料のバイオによれば、七面鳥農家に生まれたそうですね。農家暮らしとカウボーイのイメージがだぶる、とか?

ジョー:農家で働いていると、「自分はカウボーイ」と空想が湧く。だから作業中も、農場内をカウボーイ・ハットを被ってうろついたものだよ。あれはナイスだった。

デビューアルバムを大いに語る、初来日に向けて

―アルバム『WOOF.』はたった33分で終わるコンパクトなものですが、その分濃密で凶暴なダンスアルバムだと思いました。改めてテーマやコンセプトを教えてください。

ジョー:歌詞の面で言えば、この3年分の頭に浮かんだストーリーだの何だのが集まったものだよ。それらを結ぶコネクションと言えば、歌詞に描かれるのはかなり曖昧な物語であって、だから聴き手も色んな風に解釈できる。音楽面に関して言えば、どの曲も同じひとつの世界に属しているというか、それぞれに繫がりの感じられるものにしたかった。(所属レーベルの)Domino側はあともうちょっと曲を追加したかっただろうと思うけど、僕は完璧に具現化された、包括的な作品にしたかった。均整のとれた、すべてが同じ世界の中で鳴っている、そういう作品を目指した。

―インスピレーション元となった作品やアーティストを教えてください。

ジョー:数が多過ぎて……。ともあれ、聴いていたアクトは山ほどいる。例えばザ・クランプスや色々なダンス・ミュージック。ガキの頃に聴いていたノスタルジーを掻き立てられる音楽もある。例えば、ケミカル・ブラザーズとかベースメント・ジャックスとかもね。もちろんデッドマウスは確実にこのアルバムにも少し聴いて取れると思う。それとリトル・ビッグ(ロシアのEDMグループ)や、ファット・ホワイト・ファミリー。そんなところかな? とにかく多過ぎて言い切れないな。

―つまり、今まで聴いてきたすべてをマッシュアップしたものであって、それはひとくちには形容しにくい。

ジョー:ああ、そういうことだと思う。思うに、1stアルバムというのは、それまでに聴いてきた何もかもを詰め込むものなんじゃない? どうしたって過去に聴いてきた音楽がすべて混じってくる。だからこそ2ndが難航するんだろうね。「クソッ! 前作から半年の間に聴いた音楽からのインスピレーションしかないのかよ!」みたいな。とは言っても、実は2作目にはもう着手しているんだ。周りからたくさん「あ~、2ndアルバムは手こずるものだよ」と言い聞かされてきたから不安で。だからあまり間を置かずに全力で取りかかろうとしている感じ。

―ある意味、「完璧なデビューアルバム」というよりも、ファット・ドッグの現在地をそのままドキュメントした作品?

ジョー:いや、僕は本当に1枚目をパーフェクトなものにしたかったんだ! ただ、自分から見て、「これは完璧」と満足できるものなんてありっこないわけで。だからだろうな、僕たちは「たぶん2ndで完璧なものを作れる」って言い続けているのは。

―で、「いや、3rdが完璧になる」……と続いていくっていう(笑)。

ジョー:そして「4枚目こそ」ってね(笑)。まあ、自分ではよく分からないけど、今の段階で出すのには良いアルバムになったと思う。出来の良過ぎるアルバムを作ってしまうとむしろ路頭に迷うんじゃないかな。僕のスタンスはむしろ、2ndではまた別のことをやれるんじゃないか?というものなんだ。

―アルバムの中でも気になった曲についていくつか伺います。「King of the Slugs」は7分に及ぶデビュー曲ですが、どうしてここまで壮大な曲になったのでしょうか?

ジョー:何でだろうね?

―デビュー曲だったら、3~4分台のポップな曲を選ぶことが多い気がします。

ジョー:うん。でも、たくさんの人たちがそれを求めていたんだよ。YouTubeにアップされてる僕たちのライブ映像の数々を観てもらえば分かると思うけど、コメント欄のメッセージで一番多いのが「『King of the Slugs』をリリースしろ!」だったんだ。というわけで、最初にそれをやったら楽しいだろうな、と思った。それに、「King of the Slugs」は最もファット・ドッグらしいトラックだと思うから、僕はあれをデビュー曲として出すのは良いアイディアだと思ったんだ。

―「Closer to God」はプロディジー的なダンストラックだと思います。ロックと電子音楽を組み合わせる上で意識したことや苦労したことを教えてください。

ジョー:まあ、「こういう感じにしよう」と努力したものの、結果的にその狙いとは違うものができた。でも、それもオーライというか。あの曲はたぶん、このレコードの中で最もパンクっぽい響きの曲なんじゃないかな。

―「Clowns」はいかがでしょう。ストリングスやピアノのアレンジが特徴的で、どこかカニエ・ウェストのある意味で尊大な楽曲を思わせる部分があります。

ジョー:ああ(苦笑)。

―この曲の制作の背景について教えていただけますか?

ジョー:あれは……このアルバムのために最後に録音した曲だった。ということは、あの時点で、僕は頭がおかしくなってたんだと思う(笑)。いやだから、僕たちはこのアルバムに本当に長いこと取り組んできたわけだし。あの曲を録ったときは「ああ、これさえやり終えれば、アルバムも完成だ……」という思いを抱いていた。そんなところかな。もしかしたらあの曲は、今後僕たちがもっと向かう方向を指し示しているのかもしれない。あるいは、そうじゃないかもしれない。だけど、とりあえず、他に較べるとポップ寄りな曲だよね。

―「Running」は激しいレイヴを連想させる曲ですが、どのようにこの曲が生まれたのか教えてください。

ジョー:あれは、まず、曲の終わりの箇所を思いついたんだったと思う。で、そこを起点に、曲の冒頭部を後から足していった。たまに起きる、運良くすべてがピタリとハマった曲のひとつだね。まずアイディアが浮かび、ミドルも思いついた。ただし、その時点ではまだバラバラの思いつきだから、個別に取り組んでいるわけ。これらは別物だし、同じ曲にひとつにまとまるだろうとは自分でも思っていない。ところが、試しに組み合わせてみたら、ラッキー! 上手くいったじゃん!という、そういうトラックだった。

―今作の録音プロセスは、あなたにとってかなり強烈なものだったのでしょうか? 資料には「作っていて動悸息切れがしたほどだった」という主旨のくだりがあります。

ジョー:かなり濃かった。というのも、責任が重くて……「アルバムを完成させるのはお前の役目だ」と人から言われる、そんな作品になるとは思ってなかったんだよ。でも基本的に、結局僕もアルバムを共同プロデュースすることになった。良い勉強にはなったけど、すさまじくストレスも感じた。デビューアルバムを自分でプロデュースする人ってそんなにたくさんいるのかな。

―重圧を感じた理由のひとつは、あなたが完璧主義者だからでしょうか?

ジョー:そうかもしれない。例えば、(プロデューサーの)ジェームス・フォードは素晴らしい人物だし、僕も大好きなんだよ。でも、彼が「OK、この曲はこれで完成」と言うのを耳にすると、こっちは「えっ? 嘘でしょ」と考えてたり(笑)。だから半分くらいは、自分でも思いがけなくOKが出たというか。まあ、フェアに考えれば、彼の方が正しかったのかも。彼の意見は常に正しくて、僕は、無意味なひとり相撲をしていたのかもしれない。ともあれ、こうして作品は出来上がったわけだし!

今年4月、ロンドン・Electric Brixtonにて

―ライブの話も聞かせてください。リリース直後から大量のライブが予定されてますし、12月には3都市を巡る来日公演も決定しています。

ジョー:イエス!

―日本でのライブは初だと思いますが、どんなライブが期待できますか。

ジョー:僕たちが過去3年にわたってやってきたことと同じじゃない? 良いショウになると思うよ。

―少なくとも、ライブでこれだけはやりたいと思う点や力を入れている点、ショウの中でポイントになる箇所と言えば?

ジョー:まずストロボ・ライトは使う。ダンス場面もあるだろうし、ビッグなベース・ラインも登場する。それから……他に何があるだろう? おそらくカウボーイ・ハットも顔を出すだろうな。ただ、たぶん空手着は日本には持っていかないと思う。お客から「失礼だ!」と非難されて、ボコボコにされるかもしれないから。

―そんなことないですから、心配しないでください(笑)

ジョー:うんうん、もちろん冗談だってば!(笑)

―心持ちとしては、「日本のオーディエンスをファット・ドッグ信者に…」というところですか?

ジョー:そうだね。ギグをやる時は毎回そのメンタリティだけど、特に日本のお客さんが相手だと、そうなるだろうね。ライブは毎回そうなんだ。僕たちが何者かよく知らないお客さんを前にするところから始まるんだし、僕たちを好きになってもらうべく出来るだけがんばろうと。

―バンドとして今後挑戦したいことはありますか?

ジョー:自分でもさっぱり分からない。日本の音楽をやるとか(笑)? 日本の音楽は好きなんだよ、イエロー・マジック・オーケストラとか。でも、今後何をやりたいのだろう? もっとポップなタイプの音楽? それとも逆? 自分にも分からないし、どうなるのか見当もつかない。そうは言いつつ、僕たちは今ちょうど、新たな素材に取り組み始めたところだね。

―訪日時には日本の音楽を吸収できるかもしれません。日本の音楽シーンはとても興味深いですよ。

ジョー:そうなんだ? 日本の音楽は生で観てみたいな。日本に行けること自体すごくワクワクしてる。まだ日本に行ったことがないからね。本当に楽しみにしてるよ!

ファット・ドッグ

『WOOF.』

発売中

※Tシャツ付きセットも販売

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14050

FAT DOG JAPAN TOUR 2024

SUPPORT ACT:bed

12月2日(月)大阪・Yogibo META VALLEY

12月3日(火)名古屋CLUB QUATTRO

12月4日(水)恵比寿LIQUIDROOM

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14257

ファット・ドッグ来日公演のサポートアクトを務める、bedのライブ映像

So Young Magazine

Japan Exclusive Issue #2

ロンドン発DIY音楽マガジン、日本特別版第2号

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14286

[収録内容]

Fat Dog *

Fontaines D.C. (Issue #50) **

Geordie Greep *

Goat Girl (Issue #49) **

bar italia (Issue #43) **

Ethan P.Flynn (Issue #45) **

Ebbb *

Fcukers *

Lifeguard (Issue #44) **

bed *

*エクスクルーシヴ・インタビュー

**インタビュー訳:全て初出

編集部おすすめ

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)