筆者(高橋健太郎)はエイドリアンより2歳年上で、誕生日は1日違いである。30年以上前になると思うが、来日時に密着取材したこともある。久々のインタヴューの機会。同世代のアーティストとともに、ダブの歴史を振り返る良い機会にもなると考えて、質問を構成した。スケジュールが合わず、リモート・インタヴューへの同席は編集部の小熊俊哉氏にお任せしたが、エイドリアンは終始ご機嫌で、自身のスタジオ内を案内するなどもしてくれたそう。内容的にも現在の彼がとても高揚した状態にあることを窺わせるものになった。

「崩壊」と「鎮魂」のサウンドトラック

—アルバム『The Collapse Of Everything』はとても美しい作品ですね。

エイドリアン・シャーウッド(以下、A):前作『Survival & Resistance』の時は様々な実験をしていたんだ。それ以来、プラグインやテクノロジー、AIといったものが大きく進化して、アナログを含めて面白い機材も新たにたくさん登場してきた。『The Collapse Of Everything』ではそうした最新の技術を活用しながらも、美しいサウンドトラックのような作品を作りたいと思っていた。今この瞬間のための音楽。そんな「現在」のサウンドトラックを作ることが、自分の目指したことだった。

—純粋なソロ・アルバムとしては13年ぶりになります。その間にキース・ルブラン、リー・ペリーやマーク・スチュワートなど、あなたのキャリアにおける重要なコラボレイターが亡くなりました。彼らに捧げる鎮魂歌のような感触も私は感じました。

A:ああ、そうとも言える。ドラマーのスタイル・スコットを失ったことも大きな痛手だった。個人的にもとても大きな喪失だった。

Photo by Nana S.R. Tinley

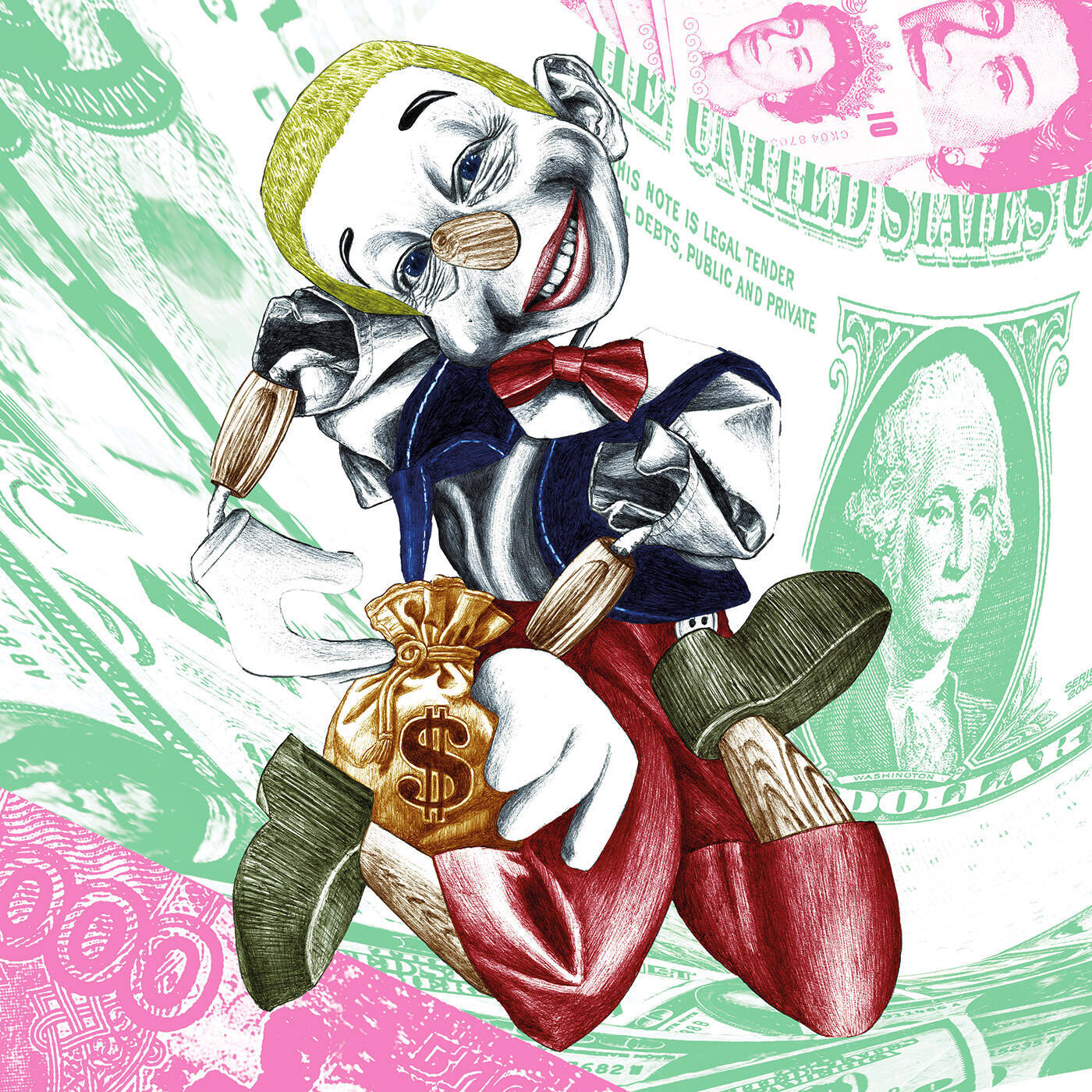

—そのタイトルはアルバム・カヴァーのイラストとも関係していますよね?

A:俺は決して終末思想に囚われている訳ではない。戦争が続いたり、人間の振る舞いがあまりにも酷かったりという現実はあるが。イギリスの現状はとても酷い。

『The Collapse Of Everything』ジャケット写真

エイドリアンが語るUKダブ史

—私が最初に聞いたあなたのアルバムはクリエイション・レベルの『Starship Africa』(1980年)でした。もう45年も前のことですが、大きなショックを受けました。今、あのアルバムをどう振り返りますか?

A:最初のアルバムは『Dub From Creation』で、その次が『Starship Africa』だった。『Starship Africa』をレコーディングしたのはたしか1978年だったと思うけど、実際にリリースされたのはその2年後の1980年だった。あの時はサイケデリックに傾倒していた友人と一緒に音楽を作っていたんだ。彼がもっとリバーブをかけろとか、もっとディレイを足せとか、いろいろ提案してきて、俺達はとにかくぶっ飛んだ、トリッピーでワイルドな作品を作ろうとしていた。面白いことに、あのアルバムは今聴いてもまったく色褪せていない。ダブというジャンルにおいても、あれは先駆的な作品として、今でも素晴らしい響きを持っていると思うよ。

—以来、数十年間、あなたはダブ・エンジニアとして常に第一線にいました。比べると、ジャマイカのダブ・エンジニアは短命でした。キング・タビーもプリンス・ジャミーもサイエンティストもダブ・エンジニアとして第一線にいた期間は短いです。彼らとあなたは何が違ったのでしょう?

A:厳密に言うと、それは違うと思うな。

ニュー・エイジ・ステッパーズ、エイドリアン・シャーウッドとアリ・アップ(Photo by Kishi Yamamoto)

《80年代のUK音楽シーン最先端を目撃した、日本人フォトジャーナリストの知られざる物語》より

—イギリスではダブは過去半世紀、常にポップ・ミュージックの最前線に影響を与えてきたとも思います。ジャマイカにおけるダブと、イギリスにおけるダブは、文化として違いがあるのでしょうか?

A:ジャマイカ人は俺達にとって先生のような存在だった。彼らがやっていたことは革命的だった。だから、俺は完全にファンだったし、今でもそう思っている。デニス・ボーヴェルもそうだったし、マッド・プロフェッサーもそう。みんなジャマイカのパイオニア達に魅了されていた。ただ、ジャマイカの人達はダブというものを単なる「バージョン違い」として捉えていたんだ。例えばサイエンティストのダブ作品なんかは、実際にはロンドンで編集されてリリースされたもので、彼自身がアルバムとして構成した訳ではないんだ。ジャマイカの音楽文化で面白いのは、同じリディムを何度も再利用して、いろんなバージョンを作っていくところ。その中でもマイナーコードの楽曲が一番かっこいいダブになると俺は思っている。でも、世間的にヒットしやすいのは、メジャーコードの明るい音楽だね。ジャマイカではそうしたヒット曲に対しても、ダブ・バージョンを作っていた。つまり、彼らにとってダブは主軸というよりも、あくまでバージョンのひとつだった訳で、「曲が商業的に成功すること」を優先していたんだと思う。一方で、俺達はダブを「芸術形式」として捉えて、その構造を真剣に研究してきた。

—私見ですが、ダブはもともとエンジニア主導で作られました。が、ミュージシャンの側からダブを再度捉え直して、デザイン、コンポーズしたダブ・アルバムを最初に生み出したのが、オーガスタス・パブロだったと思います。パブロの『King Tubby Meets Rockers Uptown』(1976年)が最初だった。あなたの今回のアルバムはその系譜にある作品に思われます。

A:確かに、オーガスタス・パブロは当時としては珍しく、最初からダブ・アルバムとして一枚の作品を構成していた数少ない存在のひとりだった。リー・ペリーも『Blackboard Jungle Dub』(1973年)などを作っていたけれど、多くのダブ・アルバムというのはレコード会社が既存のミックスを集めてまとめ、タイトルをつけて出していたものだった。パブロは本当に、ほかの誰よりも早く「ダブ・アルバム」という形を意識して作っていたと思う。彼の『Ital Dub』や『This Is Augustus Pablo』もそうだね。パブロはただの「ダブ」ではなく、「ダブ・アルバム」というものを推し進めた、本当に重要な存在だよ。ジャマイカから出たダブ・アルバムで、そういう意味で「明確に構成された作品」と言えるものは、本当に数えるほどしかない。だから、オーガスタス・パブロはアルバムを出したという意味でジャマイカの中では極めて重要な存在と言える。

—私は40歳を過ぎてから、レコーディング・エンジニアになりました。しかし、それ以前からダブは私の中に染み付いている感覚です。あなたのダブは最初に聴いた時から、端正で、科学的なところがあると感じました。ディレイ・タイムの操作でリズム~グルーヴを作っていく手法には影響を受けました。あなたのそうしたテクニックは誰の影響を一番受けたのでしょう?

A:リー・ペリーだね。それから、キース・ハドソンの作品にもすごく影響を受けた。あの人は本当に異端児だった。まったく型にハマらない、すごい存在だったよ。もちろんキング・タビーも。あの3人は、ほとんどすべての人にとって大きな影響源だと思う。キース・ハドソンの音楽には反抗的な態度というか、攻撃性みたいなものがあった。ギターの鳴らし方にも、ヴォーカルの出し方にも、それが強く表れていた。ただ、彼はそれほど多くのレコードを残している訳ではない。リー・ペリーの『Blackboard Jungle Dub』という作品は今聴いてもなお、とんでもなく過激なレコードだと思う。ステレオ感もすごいし、遊び心があって、とにかくワクワクするような作品だった。リーには、いたずら心と狂気と魔法が、見事に入り混じっていたんだ。Mischief, Madness, and Magic……今の言い方、すごく良かったな。

盟友たちとの制作、ジャズとの接点

—本作はダグ・ウィンビッシュとの久々のコラボレーションです。キース・ルブランの存命時に作られた素材もあるのでしょうか?

A:ダグ・ウィンビッシュは今ちょうど俺の家の2階に滞在しているよ。昔からの親友なんだ。ソニック・ブーム&パンダ・ベアと作った『Reset in Dub』でも一緒にやったし、パンデミック中のロックダウン時には、タックヘッドでたくさんの録音をした。その時の録音素材は今も寝かせている状態なんだけど、まだ作業を続けている。それから、マーク・スチュワートのためにもレコーディングを少しやっていた。その素材も残っている。もちろん、キース・ルブランとも録音していて、その中の何曲かは今回の俺のアルバムにも入っている。俺はこれからもずっとダグと一緒にやっていくつもりだよ。スキップ・マクドナルドとも長い付き合いで、彼は俺の近所に住んでいる。

この投稿をInstagramで見るAdrian Sherwood(@onusherwood)がシェアした投稿ダグ・ウィンビッシュ、エイドリアンの自宅で撮影

—キース・ルブラン、ダグ・ウィンビッシュ、スキップ・マクドナルドのチーム、タックヘッドは米シュガーヒル・レーベルの初期のヒップホップ・レコードのリズム・セクションとして知られていました。あなたと出会って、レゲエ~ダブの世界でも知られるようになりましたが、なぜ、あなたは彼らをレゲエ~ダブの世界に引き入れようと思ったのでしょう? それ以前、彼らはジャマイカのレゲエ・ミュージックに親しんでいたのでしょうか?

A:ダグの両親や祖父母はカリブ系なんだ。だから、他のふたりよりも、そういう文化には親しんでいたと思う。でも、俺が彼らをダブの世界に引き入れたという訳ではないんだよ。キースはキースで自分のスタイルを貫いていて、特別にレゲエに入り込んでいた訳ではなかった。レゲエやダブの領域では、ダグよりもスキップのほうが深く関わっていたと思う。タックヘッドの活動が落ち着いたあと、ダグはリヴィング・カラーのメンバーになった。キースはアメリカに戻って、エミネムをはじめ、様々なアーティストのために演奏していた。スキップは俺と一緒にアフリカン・ヘッド・チャージやダブ・シンジケートにも参加し、いろいろなプロダクションやリミックスを一緒に手がけてきた。でも近年ではダグも本当に何でもできるようになった。例えば俺が手がけたホレス・アンディの(ダブ・)アルバム『Midnight Scorchers』でも、ベースは全部ダグが弾いている。

—あなたの作曲法について知りたいです。ダブはオリジナル・ヴァージョンが先にあり、そのリミックスで作られることから始まりましたが、今回のアルバムはダブの要素を使いつつ、精密にデザインされたコンポジションが並んでいます。こうしたあなたのオリジナル曲はどこから作り始めることが多いのでしょう?

A:多いのは、ベースラインから始めることだけれど、今回のアルバムではちょっと変わったアプローチを試した。実は1980年代に初めて日本に滞在した時のことを思い出しながら音を作っていたんだ。当時、日本でサウンド・エフェクト(効果音)のレコードをたくさん買っていて、それを今もスタジオにたくさん保管してある。見せてあげよう。壁一面にサンプル音源やレコードが並んでいるんだが、この一角はすべて「効果音レコード」なんだ。中には日本のものだけを集めたコレクションがあってね。ジャケットもユニークなものが多い。例えば鳥の鳴き声のレコードがあったり、スポーツの実況音とか、列車の走行音なんかもある。今回はこういうレコードを使って、実験をしたんだ。ものすごくスローな速度でレコードを再生して、その波形を編集したり、音そのものを加工したりした上で、それに生演奏のドラムを加えて、ドラムのピッチも上下させながら、音の上に乗せていくという形で曲を作っていった。「Battles Without Honor」が代表的な例だね。あれは日本映画の名作シリーズ『仁義なき戦い』にちなんで名付けた曲なんだが、手法的にはこうしたサウンド素材から発展させたものだった。それから「Spaghetti Best Western」もそう。異質な音素材を先に使って、そのあとにベースを加えるという手法だ。何か神秘的な雰囲気をもった素材。そういう「核」を見つけてから、それを広げていくような作り方をしているんだ。

Photo by Nana S.R. Tinley

—4曲の「Body Roll」はメロディックでかつ管楽器が多く使われて、あなたの作品の中でもこれまでになくジャズに接近した感触があります。あなたとUKジャズの間にはどんな関係がありますか?

A:一昨日だったかな、エズラ・コレクティヴのジョー・アーモン・ジョーンズが俺の家に遊びに来てくれてね。お茶でも飲もうという感じで立ち寄ってくれたんだよ。深い関係というほどではないけれど、素晴らしいジャズ・ミュージシャンの何人かとは面識があるよ。ジョーとは一緒にレコーディングしたこともあるが、それはまだリリースされていない。ジャズというのは、突き詰めれば「素晴らしい演奏家の集まり」なんだよ。俺は以前、ハリー・ベケットと『The Modern Sound of Harry Beckett』というアルバムを作ったことがあるが、あれはもう完全に「On-Uジャズ」と言える作品だった。それ以外にも、80年代初頭のデッドリー・ヘッドリーとの仕事など、ところどころでジャズとの接点はあった。今回のアルバムでサックスを吹いてくれているのはアレックス・ホワイトで、彼の父親はダイアー・ストレイツのサックス奏者だったんだが、アレックス自身も本当に素晴らしいミュージシャンだ。彼はファット・ホワイト・ファミリーやプライマル・スクリームでも演奏していて、プライマル・スクリームのアンドリュー・イネスが紹介してくれた。今ではアレックスも俺の近所に引っ越してきて、地域の中にコミュニティができている。ロンドンから車で1時間10分くらいの場所で、クリエイティブな人達が集まるには最高の場所だ。ギターのマーク・パンドーラもこの町に住んでいるし、スキップ・マクドナルド、コンゴ・ナッティ、ゲットー・プリーストもいる。ここにいるミュージシャンの多くは、みんなジャズに何らかの形で影響を受けている。家でコルトレーンやマイルスなんかを聴いているやつも多い。でも逆に、ジャズをやっているミュージシャンがレゲエに魅了されることも多い。だから俺の中では、ジャズとレゲエはどこかで自然につながっているように思っている。「エズラ・コレクティヴと一緒にジャズ・アルバムを作ろう」みたいなことをやろうとしている訳ではないよ。ただ、エズラのドラマーやジョーがやっていることにはすごく興味がある。ジョーがEQスウィープで見せるセンスなどは本当に素晴らしいし、彼もダブに強く惹かれている。だから、俺とジャズにはそういう関係性があるんだよ。

アレックス・ホワイトは11月のエイドリアン来日公演にも参加

—「Spaghetti Best Western」はまさしくエンリオ・モリコーネなどの映画音楽を思わせる曲です。リー・ペリーほかのレゲエ・アーティストもそれらを好んできた歴史がありますが、あなたもイタリア映画のファンなのでしょうか?

A:その通り。俺はエンニオ・モリコーネの大ファンなんだ。この曲では、いわゆる「スパゲッティ・ウエスタン」に対して、オマージュを捧げているんだ。この曲はどこかユーモラスで、おかしみのあるトラックとして作った。「Best Western」というのはホテルチェーンの名前でもあるから、そこに「Spaghetti」をくっつけて「Spaghetti Best Western」にしたんだ(笑)。アートワークを手がけたピーター・ハリスがこの曲でギターを弾いてくれているし、歌っている声も彼なんだ。あのヴォーカルはピーターの声なんだよ。この曲は本当に楽しい「サウンドトラック風」のトラックになったと思う。

—「Hiroshima Dub Match」はアルバム中でも最もノイジーで混沌とした曲です。今この時代に広島をテーマした曲を作ることにした理由は何ですか?

A:あのタイトルも日本の映画『仁義なき戦い』シリーズが由来なんだよ。シリーズの中に『広島死闘篇(Hiroshima Death Match)』 という作品があったんだ。今回のアルバムでは『仁義なき戦い』シリーズからトラック名を拝借した曲が多い。「Battles Without Honour And Humanity」もそう。「Hiroshima Dub Match」に関しては、本来は「デスマッチ(Death Match)」だったところを、「ダブマッチ(Dub Match)」に置き換えて、「Hiroshima Dub Match」にした。このトラックの中で響く恐怖や不穏な音の感じが、長崎や広島の終末論的な悪夢のイメージとも合っていると思ったんだ。

—ダグ・ウィンビッシュ以外に、今作で特に重要な役割を果たしたミュージシャンは誰ですか?すでにアレックスやスキップなどの名前が挙がっていましたが他にいれば教えてください。

A:みんな重要な役割を果たしてくれたけれど、特にキーとなる存在はダグ、アレックス、マークの3人だね。それで今の目標は、今年の11月に日本へ行って、自分の人生で初めて「バンドを従えてステージに立つ」ことなんだ。俺の前にはミキシング・デスクがあって、隣にはダグ、アレックス、マークが並ぶ予定だ。新しい映像演出も取り入れて、何か特別なライブにしたいと思っている。たとえ少し失敗したとしてもいい。とにかく挑戦することに意味があるし、きっと素晴らしいものになるはずだ。

イーノとの共鳴、来日公演の展望

—アルバムにはブライアン・イーノも参加していますね。参加の経緯、どんな貢献をしたのか教えてください。

A:あれは、もともとブライアンが作り始めた曲だったんだ。彼自身のアルバム用に。その後、俺がそのトラックを引き継いで、作り直すことになった。ダグのベースを加えたり、ギターやサックス、ピアノも重ねて、様々な処理を施して仕上げたんだ。ところがブライアンはその曲を結局使わないと言う。だから俺が盗んだ(笑)というのは冗談で、彼に「じゃあ、この曲使わせてくれないか?」と聞いた。彼は「もちろん、いいよ」と快く許可してくれた。ブライアンとは以前、リー・ペリーの「Macumba Rock」でも一緒にやっている。あれは数年前の話だが。今回の曲も同じように、ブライアンが構想を練って、それを俺が完成させた。この曲のタイトルは「The Well Is Poisoned(井戸が毒されている)」というんだけど、地球全体をテーマにしている楽曲だから今回のアルバムにもフィットしていると思った。地球の汚染や環境破壊に対する非常に重要なメッセージを含んでいるから、アルバムのコンセプトとも繋がっているんだ。

ーブライアン・イーノはあなたにとってどのような存在ですか?

A:ブライアンは本当に偉大な人物だよ。素晴らしいプロデューサーであり、先見性のある存在だ。加えて、彼は政治的な活動もしていて、パレスチナの人々が直面している状況についても、今の事態よりずっと前から関心を持ち、行動してきた。「今回の衝突」などと報道されているけど、あんなのは「衝突(conflict)」なんかじゃなくて、まったくもって「醜悪な襲撃(disgusting assault)」だ。ブライアンはそれ以外にも様々な問題に対して、積極的に声を上げている。例えば、飛行機に乗らないことを徹底しているんだが、それは化石燃料に反対しているからだ。俺にとってブライアンは、本当に尊敬できる模範のような存在なんだ。それから、彼がデヴィッド・バーンと一緒に『My Life in the Bush of Ghosts』を作った時、最初は正直、「タイトルがちょっと気取ってるな」と思っていたんだが(笑)、しばらく考えてから、「いや、これは実にいい」と気づいたんだ。それで俺は自分が手がけたアルバムに『My Life in a Hole in the Ground』(1981年)というタイトルをつけて、プロジェクト名をアフリカン・ヘッド・チャージにした。まだバンド名がなかった頃だったから、彼の作品にある意味インスパイアされたんだよ。

—あなたはEventideのマルチ・エフェクトを好んできました。かつてはH3000、近年はH9。Eventideを好む特別な理由がありますか?

A:Eventideはとても信頼性が高いんだ。音も素晴らしいし、価格も手頃でね。だから俺はEventideの大ファンなんだよ。ただ、スタジオではAMS(英国のエフェクトメーカー)の機材も使っていて、あれも大好きだ。AMSの音も素晴らしい。でも、AMSはツアーにはあまり向いていない。持ち運びが大変でね。だからライブでは、RolandとEventideをよく使っている。操作も簡単だし、耐久性もしっかりしているんだ。

—近年発見した魅力的な機材はありますか? ハードウェアで、あるいはデジタルなプラグインで。

A:ああ、いくつか素晴らしいプラグインがあるよ。例えばLexiconのやつは本当にいいね。あと、大のお気に入りはNinja TuneのZen Delay。これはすべてのプロダクションで使っている。これはコールドカットのマット・ブラックが設計したものなんだけど、最高の機材だと思っている。今のところ、俺にとっては一番のお気に入りだね。

—近年はドルビー・アトモスでの制作にもアプローチしているとも聞きます。本作もドルビー・アトモスで聴けるようになるのでしょうか? ライヴ・ショーでもそこに可能性を感じていますか?

A:実は一度だけドルビー・アトモスを使ってライブをやったことがある。ロンドンにあるHackney Earthという会場でやったんだ。あのショーは本当に素晴らしかった。このスタジオにも、アトモスのシステムを導入していて、これまでに3枚分のアルバムをアトモス・ミックスで制作した。でも、それらはまだどれもリリースできていない。問題はアップルとドルビーのあいだで、音楽分野に対する投資がまだ不十分なことだと思っている。ドルビーは映画用の分野には大きく投資していて、映画館では素晴らしいアトモス体験ができるけれど、音楽に関しては少し後退してしまった印象がある。特にヘッドフォンでの再生環境や音楽向けのフォーマットの最適化が、まだ十分に進んでいない。家庭であのクオリティを実現するのは、正直なところ、経済的に余裕のない人達にとっては実用的ではない。ヘッドフォンでもかなりいい音は出せるようになってきてはいるけれど、それでも限界があると思う。でも、俺はドルビー・アトモスにワクワクさせられて、たくさんのお金をかけてしまったよ。かなりの額をつぎ込んで、作品を作ってきたが、まだそれを発表する場が見つけられていない。正直言ってちょっとフラストレーションが溜まっているんだ。80年代のクアドラフォニック(4chサラウンド)を思い出すよ。あれも俺は大好きだったけど、結局メジャーにはならなかった。俺達が作った〈On-U Sound〉のアトモス・ミックスをもし聴いてもらえたら、「うわ、これはすごい!」と絶対に思ってもらえると思う!

—11月の来日公演について、もう少し教えてください。

A:今回はデニス・ボーヴェルもDJセットで参加してくれるし、マッド・プロフェッサーもダブ・セットを披露する予定だ。そして、俺達のライブ・セットは……今回は初めて本格的なライブ・パフォーマンスに挑戦する。でも、信頼できる仲間達と一緒だから大丈夫だし、俺自身もちゃんと何をやるべきか分かっているつもりだ。今回は、いわば「豪華版DJセット」のような形で、プレイヤー達と一緒に演奏しながら、同時に彼らをリアルタイムでダブ処理していくというスタイルを目指している。きっと素晴らしいステージになると思っているし、観てくれる人達にも楽しんでもらえたらうれしい。本当に最高なライブになると思うよ!

エイドリアン・シャーウッド

『The Collapse Of Everything』

発売中

国内盤CD:ボーナストラック3曲収録

Tシャツ付きセットも販売

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15197

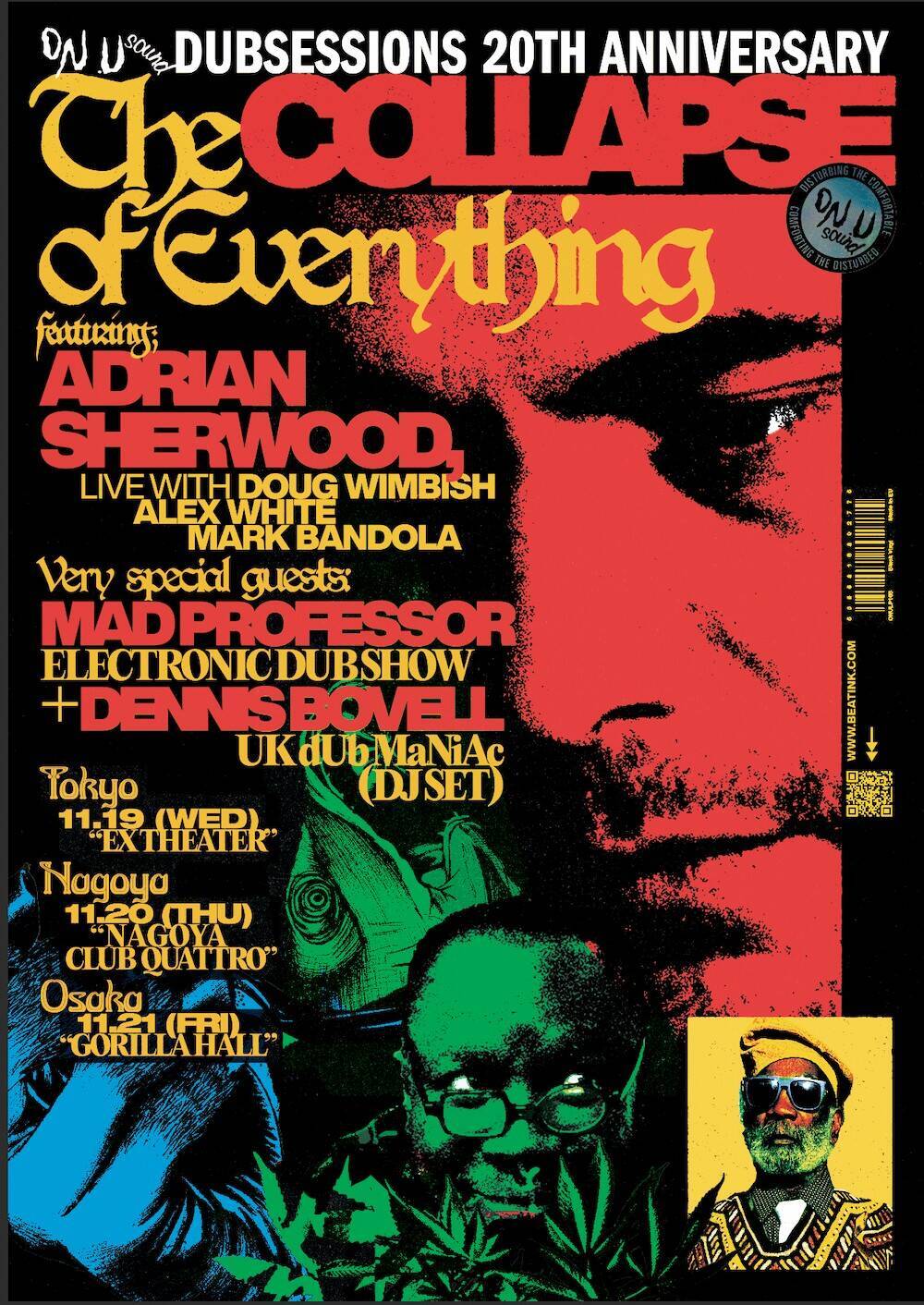

ADRIAN SHERWOOD presents DUB SESSIONS 20th ANNIVERSARY

live with Doug Wimbish, Alex White, Mark Bandola

2025年11月19日(水)東京・EXシアター六本木

2025年11月20日(木)名古屋クラブクアトロ

2025年11月21日(金)大阪・GORILLA HALL

スペシャル・ゲスト

Mad Professor – Electronic Dub Show

Dennis Bovell – UK dUb MaNiAc (DJ Set)

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15187

キャンペーン詳細

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15300

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)