5作目『A New Morning』(2002年)の発表を経て2003年末に一旦解散し、7年後に活動を再開してからというもの、ブレット・アンダーソン(Vo)、マット・オスマン(Ba)、サイモン・ギルバート(Dr)、ニール・コドリング(Key他)、そしてバーナード・バトラーの後を継いだリチャード・オークス(Gt)の5人は、いずれも第一期の諸作品に勝るとも劣らないソリッドなインディロック・アルバムを積み重ねてきたわけだが、10枚目にあたる最新作『Antidepressants』も例外ではない。”ぶっ壊れた人たちのためのぶっ壊れた音楽”と銘打ち、前作『Autofiction』(2022年)の延長上にありつつ、さらに無防備にぶっ壊れたロックンロールを彼らならではのドラマ性に包んで差し出している。そんなアルバムへの自信を漲らせた、フロントパーソンのブレットとのインタビューをお届けしよう。

年々ぶっ壊れて、ノイジーになっている

―新作『Antidepressants』は2010年にあなたたちがカムバックしてから早くも5枚目のアルバムになります。第一期に劣らぬ意欲的で充実した活動を続けていますが、デビューから約35年を経てなお、なにがあなたを前へ前へと駆り立てているのでしょう?

ブレット:とにかく素晴らしいアルバムを作り続けたい、カムバックして第一期よりも優れた作品を作った唯一のバンドでありたいという欲求だね。セールスとかチャートとか数値の話ではなくて。カムバック後にこれだけのクオリティの作品を作り続けているバンドは、ほかに思い付かないんだ。たいていの場合はカムバックしてツアーを行ない、1~2枚新作をリリースして、人々は「いいねえ」と好意的に受け止めるわけだけど、実はいい作品でもなんでもない。高めに見積もって”可”という程度で、昔のアルバムと比べれば「間違いなく昔のほうがいい」という結論に至る。でも僕は、若い頃の作品を超えたい。それは非常に大きな原動力であり、僕の野望でもあるんだよ。

―インスピレーションにも不足はない?

ブレット:そうだね。

―なるほど。

ブレット:うん。『Autofiction』を完成させてからリリースするまでの間に、僕らは新たに曲作りを始めていたんだ。今度は全く異なるアルバムを作ろうじゃないかと。それはバレエのための音楽みたいな感じで、クラシカルなアート・プロジェクトっぽい作品を考えていた。でも『Autofiction』をリリースした後で気持ちが変わったんだ。なぜかと言えば……アルバムへのリアクションが影響したのかもしれないね。自分がうっすら感じていたことを、人々のリアクションが後押ししてくれたようなところがある。「今はシンプルにロックバンドでいたい、ニッチなアート・プロジェクトを作る気分じゃないな」と確信したんだ。まだしばらくの間ロックバンドを率いて歌っていたい、このエネルギー、このバイタリティが気持ちいい、これこそ僕らが得意としていることじゃないか――とね。そして喜ばしいことに、スウェードのアルバムは年々ぶっ壊れて、ノイジーになっている。年を取るとエッジを失って耳に優しいサウンドになるというクリシェの逆を行っているんだ(笑)。

―確かに。じゃあなぜスウェードはそういう道を辿っているんだと思いますか?

ブレット:自分でも分からない。僕は昔からパンク・ミュージックが大好きで、子ども時代に初めてのめり込んだバンドはセックス・ピストルズだった。そういう嗜好がずっとどこかに残っているんだよ。それに、若い頃は洗練された人間になりたいと願い、年を取ると洗練性への憧れが薄れるというパラドックスを僕らは抱えていて、今では”洗練”と聞くと薄っぺらく響いてしまう。とにかくその時々に自然に感じられることをやるしかないと思うんだ。次はすごくアーティスティックで洗練されたアルバムを作る可能性も十分にある。そういう表現も放棄したくはないけど、目下の僕はとにかく、今のスウェードが鳴らしている音楽のざらつきや剥き出しの荒々しさが気に入っているよ。

―ツアーの影響はどうでしょう? ここ数年精力的に世界を旅し、25年ぶりに全米ツアーを行ないましたよね。

ブレット:そうだね。影響は否定できない。長期にわたってライブ・パフォーマンスの回数を重ねると、スタジオに籠もっていたらアクセスできないエネルギーにアクセスできる。

―スタジオでも、例えば一室に集まってプレイしたり、テイク数やオーバーダブを最低限にするとか、ライブに近い環境を作ったんですか?

ブレット:そこまではやらなかったけど、通常よりライブに近いアプローチを取ったのは確かだね。実は『Autofiction』を作った時、少人数のオーディエンスの前でライブ録音するという願望も抱いていたんだ。オーディエンスが前にいると曲が変化する。それが1人だろうと千人だろうと、彼らの存在に反応して演奏の仕方が変わるんだよ。残念なことにパンデミックが起きて断念して、今回も実現できずに終わった。

―ライブと言えば、前作に伴うインタヴューで「年を取るにつれてより楽な気分でステージに立てるようになった」とコメントしていたのが意外でした。デビュー当初から、ステージ上のあなたの身のこなしは常に自信に満ちていたと記憶しているので。

ブレット:もちろん昔の僕がパフォーマーとして劣っていたとは思っていないし、たまにYouTubeで昔の映像を見たりするとエキサイティングではある。ただ若い時は予測不能な部分があるから、退屈で抑揚に欠けたパフォーマンスが無かったわけじゃない。その点最近は、理想的なシチュエーションではなかったとしても、その場にエネルギーを作り出す術を身に付けたんだよ。”作り出す”は誤解を招きかねない言葉だけど、少々オーディエンスを操作しているところもある。全てはパフォーマンス技術の一部であって、35年間続けてきたわけだから少しは上達していると願いたいね(笑)。僕は昔からずっとステージに立つのが大好きだったし、スウェードは素晴らしいライブバンドだと思っていたから。

―その点は間違いないです。

ブレット:たまにライブを観に行って、自分たちの前にオーディエンスがいることを認識していないアーティストにがっかりさせられることがあるんだ。スタジオでリハーサルしているのと変わらない調子でプレイしていて。

―日本のオーディエンスはどうでしょう?

ブレット:日本のオーディエンスは最高だよ。公演地として昔から僕らが大好きな場所だからね。世界のどこよりも早くスウェードを認めてくれた国のひとつで、国外で初めてプレイした国のひとつでもある。初めて訪れた時は大きなカルチャーショックを受けたものだけど、それがエキサイティングでもあったね。

黒の時代と抗うつ剤

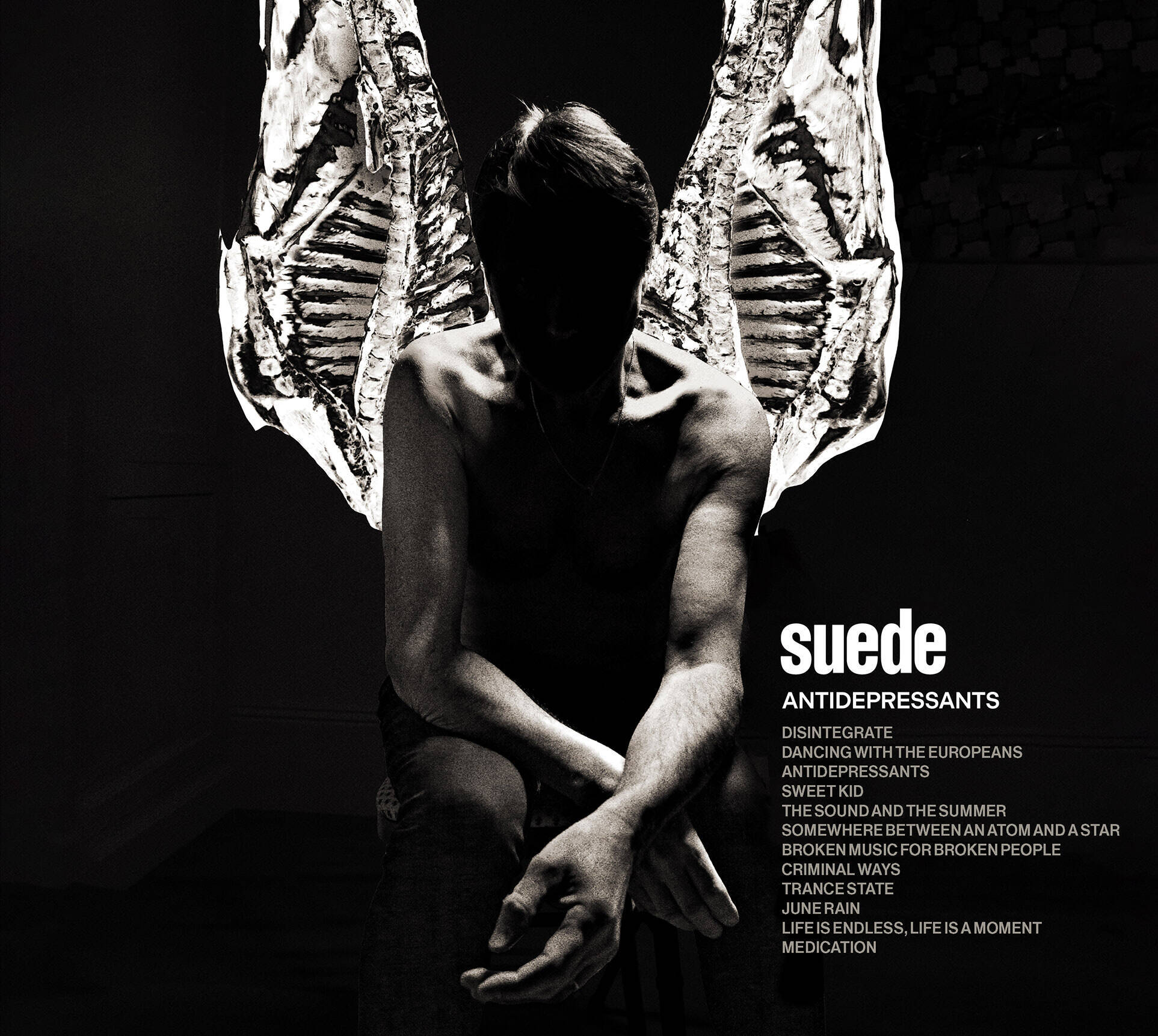

―アルバムの話に戻りますが、ブラック&ホワイトのアートワークは明らかに『Autofiction』とのコネクションを示唆していますよね。2枚はどんな関係にあるんでしょう?

ブレット:確かに2枚の間には太いコネクションがある。今バンドが立っている地点を、僕は”黒の時代”と位置付けたかったんだ。というのも、ブラック&ホワイトというのはビジュアルだけでなく、これら2枚のサウンドにも当てはまるよね。僕らは音楽から色彩を取り除いて、できるだけ削ぎ落とそうと試みた。まだそのアプローチを極められていなくて、次のアルバムはさらにブラック&ホワイトになると思うよ。

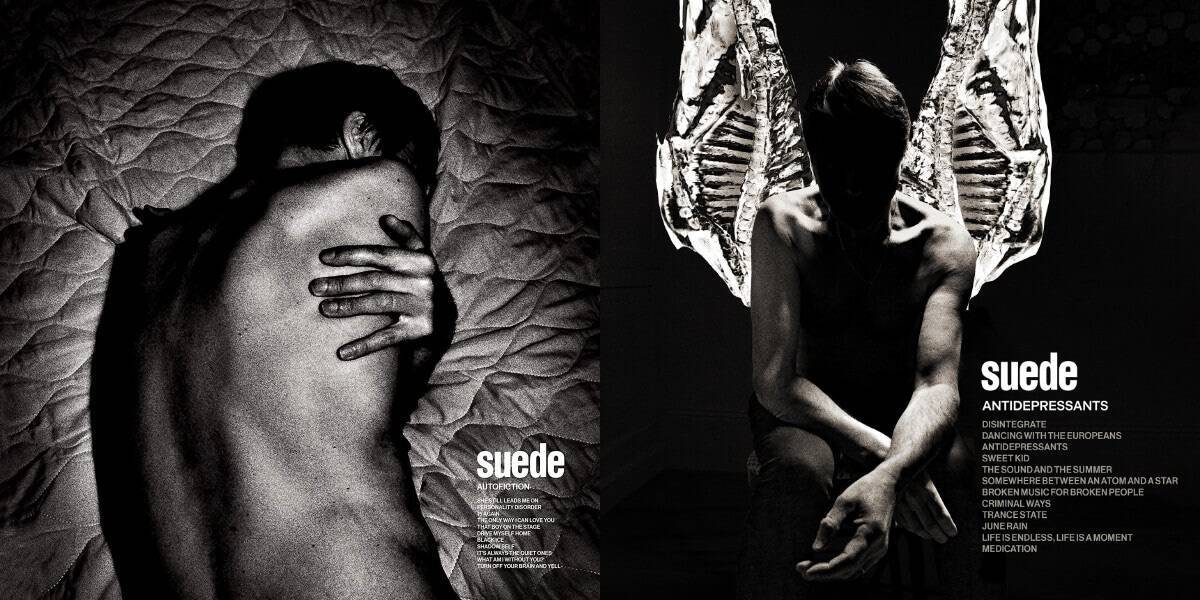

『Autofiction』と『Antidepressants』のアートワーク

―非常にゴシックなテイストの、このアートワークのインスピレーション源は?

ブレット:これはフランシス・ベーコンの絵画作品『Figure with Meat』(1954年)にインスパイアされたんだ。ベーコン自身の姿を描いた、昔から知っている作品で、最近改めて目にして「スウェードのアルバムジャケットにぴったりだな」と思ったんだけど、君は”メメント・モリ”という言葉を知っているかい?

―ええ、”死を想え”を意味する言葉ですよね。

ブレット:うん。このビジュアルはまさに”メメント・モリ”に言及していると僕は思う。人間は死を免れない存在であり、我々は究極的には肉塊に過ぎず、死骸になるのを待っているだけなのだと。それを、暗鬱なニュアンスで捉えるのも可能だし、逆の解釈もできると思うんだ。”メメント・モリ”とは、いつか我々は死ぬのだから人生を無駄にするなという警告であって、そういう意味では非常にポジティブで美しいメッセージだよ。生きることの意義を実感できるメッセージであり、僕自身も人生の指針にしようと心掛けていて、日々後悔がないように精一杯生きようとしている。それが、アルバムが発しているメッセージのひとつなんだ。曲の多くも同様の二面性を内包していて、片や21世紀の世界の暗さや息苦しさに、他方でそこからの逃避や喜びに触れている。だからこのアルバムは単に21世紀の世界の闇についてニヒリスティックにコメントしているのではなく、そこには喜びもあるんだと訴えているんだよ。

―あなたは資料の中で、「『Autofiction』が僕らのパンク・アルバムなら、『Antidepressants』はポストパンク・アルバムだ」ともコメントしていました。実際ポストパンクの影響は濃厚ですし、あなたとマットとサイモンはリアルタイムで聴いている音楽ですよね。

ブレット:もちろん僕らも聴いているけど、僕とサイモンはパンク・キッズだったし、スージー&ザ・バンシーズやザ・キュアーといったバンドにそれほど思い入れがあったわけじゃない。ザ・スミスは大好きだったけどね。一番ポストパンクにハマっているのはリチャードなんだよ。彼にとっては若い頃から聴き親しんでいる本当に大切な音楽で、『Autofiction』と『Antidepressants』がこれほど重厚に仕上がった理由のひとつは、リチャードというミュージシャンの本質が初めてフルに反映されているからだよ。それまでの彼は、スウェードの第一期の影にやや隠れてしまっていたと思う。自分本来のスタイルとは違う形でプレイしていた。でもここにきて、リアルなリチャードがその影から歩み出てきたんだ。途方もないエネルギーを発していて、彼抜きにはこれら2枚のアルバムは生まれ得なかったし、こんなにも深く関わってくれるようになって、僕自身本当にうれしいよ。

―だから本作のギタープレイからは、PILのキース・レヴィンや、PILはもちろんマガジンやザ・バンシーズの一員でもあったジョン・マッギオークの影響が如実に聴き取れるんですね。

ブレット:その通り。まさに君が挙げたふたりは、ギタリストとしてのリチャードにとっての二大影響源で、特にキースの影響は大きいね。PILの大ファンなんだよ。

―もうひとつ触れておきたいのは、1stアルバム『Suede』で初めて起用し、本作が7度目のコラボとなるプロデューサーのエド・ブラーのことです。30年以上ひとりのプロデューサーとコラボ関係を維持するバンドって滅多にいませんよね。

ブレット:エドは僕らを試すんだ。イエスマンじゃないからうまく行くんだと思うよ。間違いなくケミストリーがあって、なにか気に入らないことがあると黙っていないし、「そんなのクソだ」とはっきり言う。逆に気に入ったら俄然熱くなって、僕らも彼の自信に引きずられるような感じになる。不思議なことに、ほかのプロデューサーと組んで作った作品はどれも、どこか物足りなさが残った気がするんだ。それは彼らの落ち度ではなくて、例えば『Head Music』(1999年)から『New Morning』(2002年)の時期はバンドとしてあまりいい状態にはなかった。そしてアラン・モウルダーと作った『The Blue Hour』(2018年)は、いいアルバムで今も誇りに感じているけど、今聴き直してみると、少々ユル過ぎるところがあるように思う。タイトさが足りない。そもそも広がりのある世界を目指したわけだけど、それにしても、もっといい作品に仕上げられたんじゃないかな。

―本作にはスウェードのアルバムとしては珍しく、表題曲がありますね。まさにPILを思わせる曲ですが、”antidepressants(抗うつ剤)”という言葉は、先にアルバム・タイトルとして思い付いたんですか?

ブレット:曲が先に生まれて、”antidepressants”はアルバム・タイトルとして非常に興味深い言葉だと思ったんだ。11の収録曲全てにあてはまるからね。つまり、聴く人の気分を高揚させてくれるという意味において、これらの曲はまさに抗うつ薬なんだ。やや自画自賛的なところもあるけど(笑)。ただ、そこにはもうひとつのレイヤーがあって、なんでもかんでも治すべき病気にされるという21世紀の現象に僕はすごく関心がある。人間の様々なありようが医療の対象になっていて、薬が処方されるよね。例えば、うつは錠剤を服用して治療しなければならない症状と見做されているけど、一世代前なら「君はちょっと落ち込んでいるだけだから元気になれよ」と言われるだけだったかもしれないし、悲しみ=不幸なのか? それは単に人間であることの一部ではないのか? 幾つもの疑問を突き付けられて、どう答えればいいのか分からない。答えを見つけるのはロックバンドのシンガーの仕事じゃないけど、様々な問題を探り出して提示するというか、曲を通じて俎上に載せることは重要だと思うんだ。

―フィナーレの「Life Is Endless, Life Is a Moment」はそんなアルバムの結論に相応しい1曲で、あなたが”Life!”と叫ぶ声が虚空にエコーする中でエンディングを迎えます。”君はどう生きるのか?”と、ボールがこちらに投げられたかのようなインパクトがありました。

ブレット:このエンディングにはポジティブな趣があると僕は思っていて、思い切り叫んで、解放感のある終わり方にしたかったんだ。と同時に、年を取ると人生の長さと短さを同時に実感するという矛盾にも言及している。これはある程度の年齢にならないと理解できないことで、僕自身、自分がくたびれきった老いぼれみたいに感じることもあるし、12歳くらいの子どもみたいな気分の時もある。なぜかそんな両極端な感覚を同時に抱くことがあるんだよ(笑)。サウンド面でも他に例を見ない、サイケデリックな雰囲気のグルーヴィーな曲で、ストーン・ローゼズの「I Wanna Be Adored」を想起させなくもない。スウェードの世界において非常にユニークな曲が生まれたという意味でも誇りに思っているよ。

―最後に、このアルバムはスウェードの現在地についてなにを語っていると思いますか?

ブレット:さっき言ったことにも通ずるけど、年を取るにつれてアルバムはどんどん若くなっていて、挑戦的な作品を作っている僕らは、未だ渇望感を失っていないし、今も激情を抱えていて、まだまだバンドを続けたいと思っている。そして、正当な理由のもとに活動を続けているということなんだろうね。

スウェード

『Antidepressants』

2025年9月5日リリース

フォーマット:SHM-CD

購入:https://store.universal-music.co.jp/products/uicb15003

配信:https://suede.lnk.to/AntidepressantsPR

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)