奇跡の再会とまさかの再評価

もしかしたら、もうレディオヘッドは終わってしまうのではないか? そんな嫌な予感を抱いていたファンがいたとしてもおかしくない。バンドの休止期に各メンバーがソロ活動に勤しむのは珍しいことではないが、前作『A Moon Shaped Pool』(2016年)後にトム・ヨークとジョニー・グリーンウッドがトム・スキナーをドラムに迎えて結成したザ・スマイルは、レディオヘッド関連のサイドプロジェクトでは群を抜いた完成度。しかも2年半で3枚のアルバムを発表するという好調ぶり。バンドの中心人物2人がこんなに快適な新しい”ホーム”を見つけてしまっては、レディオヘッドを再始動する意義を見出せなくなるのでは?──少なくとも筆者は、傑作と呼ぶしかないザ・スマイルの新しいアルバムが届くたびに、そんな不安が脳裏をかすめた。

だが、その心配は杞憂に終わった。2025年9月初旬、レディオヘッドのヨーロッパツアーを告知するフライヤーが開催地にて次々と発見され、ファンの手でSNSにアップされる。のちに公式発表もされたそのツアーは、11月4日のスペイン公演を皮切りに、イタリア、イギリス、デンマーク、ドイツにて各都市4公演ずつ行われるものだった(当然、チケットは即完売)。

The Timesで行われた最新インタビューによると、今回のツアーはバンドが観客に囲まれるセンターステージ方式。トムがピックアップした演奏候補曲は65曲あり、毎回ライブの数時間前にどの曲を演奏するか決めるという。

この投稿をInstagramで見るRadiohead(@radiohead)がシェアした投稿

そして9月中旬に発表された2026年のコーチェラのラインナップでは、「The Bunker Debut of Radiohead Kid A Mnesia」という文字がフライヤー下部にひっそりと記載されていることが話題を呼んだ。無論、『Kid A Mnesia』とは、『Kid A』(2000年)と『Amnesiac』(2001年)に未発表音源などを加えた3枚組で2021年に送り出されたデラックス盤のタイトル。コーチェラで具体的に何が行われるのかは謎に包まれているが(バンドの出演がないことはPitchforkによって確認されている)、『Kid A Mnesia』に関連したエキシビションか何かだろうか? 何にせよ、バンドの動きが再び活発になってきたことを喜びたい。

また、レディオヘッド再始動と時を同じくして、ちょっとした”事件”も起こっている。歴史的名作『OK Computer』(1997年)収録の「Let Down」がTikTokでヴァイラルし、全米シングル・チャートの91位にランクインしたのだ。レディオヘッドが同チャートにランクインするのは「Creep」「High And Dry」「Nude」に続いて4曲目。実に17年ぶりの快挙である。

@driosz

興味深いのは、TikTokの動画で「Let Down」を使ったユーザーの多くは、この曲のエモーショナルさに惹かれている点だ。同アプリを見てみると、感動的な恋愛のエピソードやアニメの泣けるクライマックスシーンなどで、この曲がBGMとして使用されている。言うまでもなく、『Kid A』以降のレディオヘッドは初期のエモーショナルな表現からの脱却を試みると同時に、大胆な音楽的革新を断行することによって求心力を高めてきた。しかし、TikTokユーザーの中心であるZ世代からは、むしろバンドが乗り越えようとしてきたエモーショナルな表現こそが再評価されている。

『Hail to the Thief』再考

そして、再始動の報で世間のレディオヘッド熱が高まるのとほぼ同時に送り出されたのが、『Hail to the Thief』のライブ音源集『Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)』だ。今作には、2003年から2009年にかけて、ロンドン、アムステルダム、ブエノスアイレス、ダブリンにて行われたライブの音源を収録。同世代で右に出る者はいない圧倒的なライブパフォーマンスを誇るレディオヘッドの最高の瞬間を切り取った、紛れもない傑作である。

今作が生まれるきっかけとなったのは、トム・ヨーク自身が『Hail to the Thief』を再構築したスコアを大々的に取り入れた、シェイクスピア『Hamlet』を原作とする舞台『Hamlet: Hail to the Thief』。このスコア制作の参考にと、トムは『Hail to the Thief』のライブ音源を聴かせてもらったのだという。そして、「ほとんど自分たちだと認識できなかった」ほど凄まじい「演奏に宿るエネルギーに衝撃を受け」、ライブ盤のリリースを決定したとコメントを寄せている。つまり今作は、舞台の仕事が生んだ思わぬ副産物だったというわけだ。

ここで、オリジナルの『Hail to the Thief』についても簡単に振り返っておいた方がいいだろう。前々作『Kid A』、前作『Amnesiac』が約1年半に及ぶ録音・編集作業の末に生み落とされた労作だったのとは対照的に、『Hail to the Thief』はわずか6週間で一気にレコーディングされている。つまり同作のコンセプトは、考え過ぎずスポンティニアスに作ること。

その結果生み落とされたのは、変拍子やエレクトロニクスの多用といった『OK Computer』以降の音楽的挑戦を血肉化したうえで、よりストレートなバンド音楽へと回帰したサウンド。7/8拍子のエレクトロニックビートで始まり、やがてダイナミックなバンドアンサンブルが爆発するオープニング曲「2 + 2 = 5」は、『Hail to the Thief』の在り方を象徴している。

もっとも、音楽的な新しさが欠如した初めての作品ということで、リリース当時の評価は割れた。だがいま振り返ると、『Hail to the Thief』をプロダクション重視からソングライティング重視へとさらに移行させることで、次作『In Rainbows』の姿が見えてくることも確か。これはただの停滞ではなく、新たな黄金期に向けた準備期間だったと捉え直すことも出来るはずだ。

トム曰く、歌詞のテーマは、「ダークフォース=闇の力によって、人々は自分が正しいことをしていると思い込みながら、信じられないくらい無知で差別的で愚かな行為をしてしまう」ことについて。人は正義感から世界を脅かす”悪”と戦うことを決意するが、その”悪”を見つけられず、次から次へと新しい標的を決めて戦い続けるのだと。この観点は、リリースから20年以上が経ったいまも極めてアクチュアルだ。国家間の衝突からSNSでの個人同士の争いに至るまで、世界中のあらゆるところで”ダークフォース問題”は起き続けている(排外主義、陰謀論、大義を振りかざした戦争などは、まさにダークフォース問題だ)。その意味でも、『Hail to the Thief』は2025年のいま再考するに値する作品だろう。

「特別なライブバンド」の実像に迫る傑作

ライブ盤に再び話を戻そう。

これはどういうことなのか。「Backdrifts」と「A Punch Up at a Wedding」のライブバージョンが収録されていないのは、単純にいいライブテイクがなかっただけかもしれない。ただ先述の通り、『Hail to the Thief』は敢えて考え過ぎずに作った作品のため、結果的にバンド史上最長・最多曲数のアルバムとなっている。それもあり、のちにメンバーたちとプロデューサーのナイジェル・ゴドリッチは、「曲数が多過ぎた、要らない曲もあった」とたびたび口にするようになった。トムに至っては、10曲にまで絞ったオルタナティブなトラックリストをネットで公開したこともあるほどだ(そこでも「Backdrifts」と「A Punch Up at a Wedding」は削られていた)。それを踏まえると、今回のライブ盤のトラックリストは彼らが考える完全版なのかもしれない。

また、今作に施されたミックスは、各楽器の分離が良くて立体的。

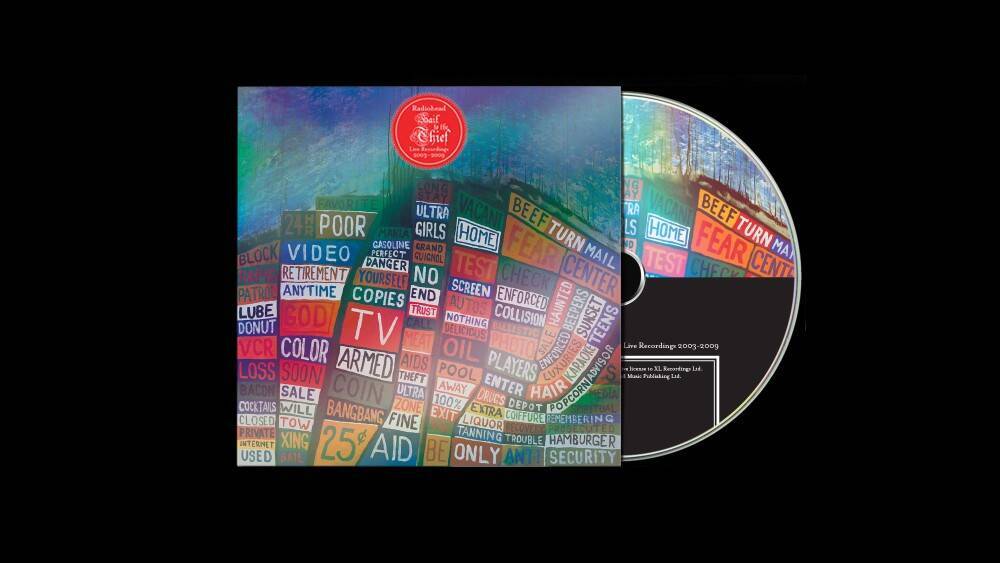

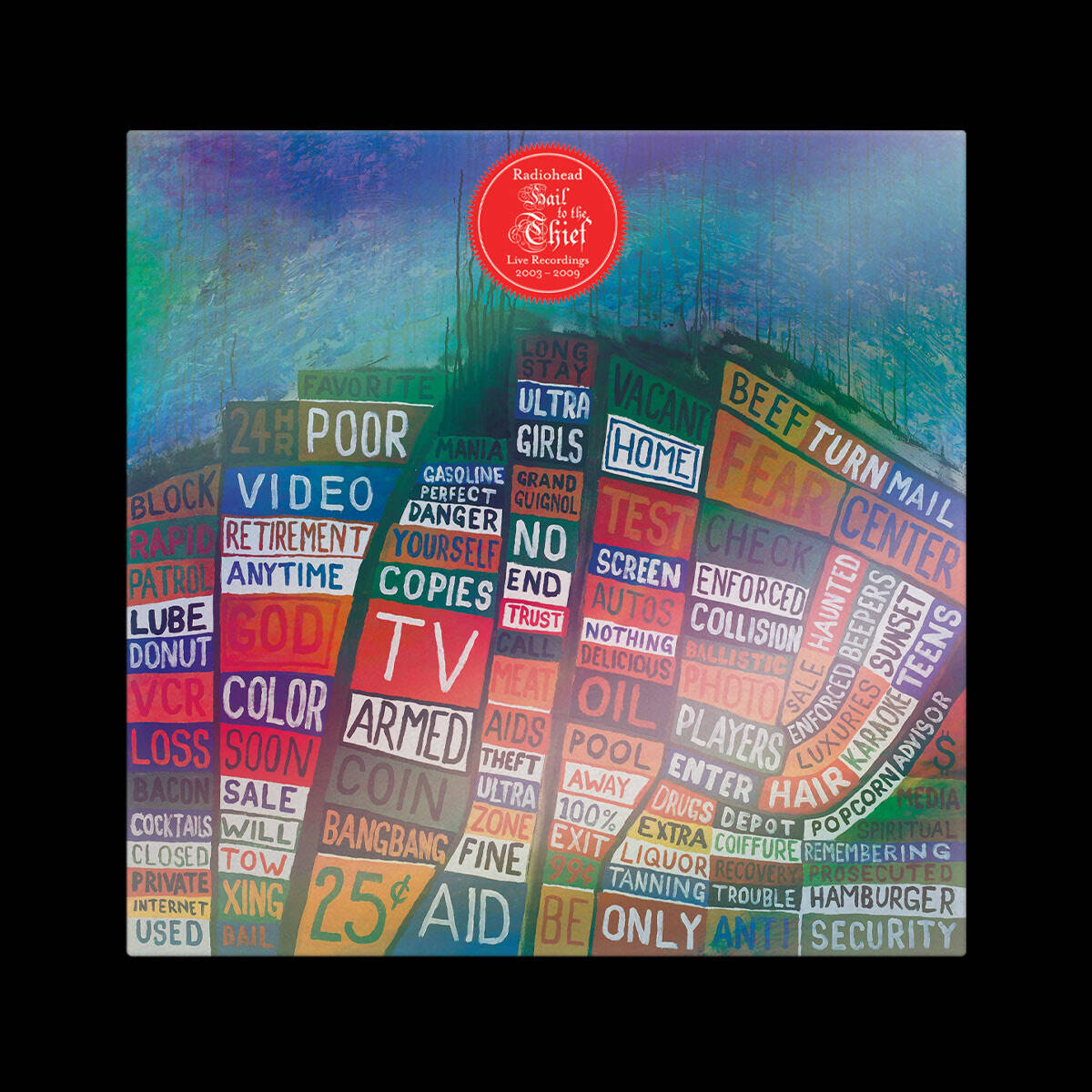

『Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)』CDパッケージ写真

では、アルバムの内容の話へと進んでいこう。改めて言うまでもなく、今作は純粋にライブ作品としての完成度が極めて高い。『Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)』は最強のライブバンド=レディオヘッドの姿を生き生きと伝える作品であり、なぜ彼らのライブが素晴らしいのかを的確に捉えたアルバムだ。

レディオヘッドのライブが素晴らしい理由──そのひとつは、彼らの曲の幾つかはライブで大胆にアレンジが変更され、ロックバンド然とした強烈なダイナミズムや、生バンドならではの有機的なエネルギーを宿すようになるからだ。そしてもうひとつ考えられる理由は、レディオヘッドが互いの演奏やオーディエンスの熱気に感化され、スタジオ録音の何倍もの実力を発揮してしまうバンドだからだろう。その意味で彼らは非常に人間的なバンドであり、ときにファンの間で何十年も語り草になる名演を生むのである。

具体的に見ていこう。ライブアレンジが特徴的な『Hail to the Thief』の曲と言えば「The Gloaming」。スタジオ版はリズム隊が打ち込みだったが、今作ではそこに生演奏による新たなフレーズを追加。

「Go To Sleep」もライブでは大きく印象が変わる。スタジオ版はフォーキーなギターでゆったりと始まるが、今作ではトムがBPMをグッと上げたシャープな演奏で口火を切る。それに引っ張られるかのように、バンドアンサンブルもかなりアグレッシブだ。最後に訪れるジョニーによるギターのフリークアウトも、スタジオ版より長く、緊迫感に満ちていて強烈。

そして、ライブの熱気でバンドが普段の何倍もの力を発揮した名演のひとつは、「I Will」だろう。この時期のスタジオ録音では既に封印されていたはずの、トムのエモーショナルな歌唱が強く胸に迫る。これは怒りの曲だとトムはよく話していたが、まさに怒りを抑えきれないかのように喉を震わせる歌い方が凄まじい。トムは「パルスをつかむ」という表現をするが、いわゆるゾーンに入っている状態なのが伝わってくるだろう。これはオーディエンスとのエネルギーの交換、相互作用があってこそ、初めて到達する場所であるに違いない。

だがやはり、オーディエンスの熱狂がバンドを更なる高みに連れていった最たる例と言えば「There, There」だ。フィル・セルウェイに加え、ジョニーとエド・オブライエンがタムタムを叩いて生み出すトライバルなグルーヴが会場に響き渡ると、オーディエンスからは地鳴りのような歓声が上がる。そして「ここはオアシスのライブ会場か?」と錯覚してしまうほどの大合唱。圧巻のエナジーに、トムの歌声も熱を帯びていく。バンドの演奏も呼応するようにエッジを増し、荒々しくも、大きくうねるようなグルーヴが醸成されていく。レディオヘッドのライブの真骨頂が味わえるこのトラックは、紛れもなく今作のハイライトだ。

『Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)』は、昔からのファンにはレディオヘッドのライブの凄まじさをもう一度思い起こさせ、ライブ未経験の若いリスナーにはレディオヘッドが特別なライブバンドであることを存分に知らしめることになるだろう。これを聴くと、10作目となるニューアルバムの完成、そして来日公演開催という吉報への期待が、いやが上にも高まる。

レディオヘッド

『Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009)』

発売中

Tシャツ付きセットも販売

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15287

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)