「終盤の進め方に悩んでいた夜、公園で缶ビールを飲んでいたら、遠くのベンチに座っていた男女が口にするのがはばかられるようなことを始めて、最後のシーンを思いついたんです」と語る島口大樹氏

2021年に、『鳥がぼくらは祈り、』で第64回群像新人文学賞を受賞しデビューした小説家・島口大樹氏。翌年には『オン・ザ・プラネット』で第166回芥川賞候補となるも、その年の11月以降、しばらく新作の発表がなかった。

そしてこの夏、およそ3年ぶりに書き下ろされたオリジナルの新作『ソロ・エコー』は「横浜」を舞台にした小説だった。過去が今と交差する不思議な文体と、それが結実するラストシーンはどのように生まれたのか。

* * *

――なぜ、今作で横浜という土地を描いたのでしょうか。

島口 ここ数年、小説がうまく書けなくなっていたんです。理由のひとつは、世界を記述しようとすることに対して、強い忌避感を覚えるようになってしまったことでした。

現実には無数の出来事があるのに、そこから情報を選び、それらを単線的に束ねてつなげていく。小説を書く際のそうした作業に、体が拒絶反応を起こしてしまっていたんです。

そこで、「新たな虚構世界をゼロから立ち上げるのではなく、すでにあって誰もが知っているような風景に寄りかかれば書けるかもしれない」と思って。

ランドマークタワーや観覧車(コスモクロック21)のようなモニュメント、固有名詞を置いていけば、読み手との間に共通の認識が生まれる。それを足がかりに先へ進めるのではないかと。

――なるほど。

島口 もともと都市を書きたいという欲望があったんですけど、特に横浜についてはいつか書きたいと思っていました。

実際に、執筆を始めたら、土地に関する記述はスルスル書けたんです。それは、自分が実際に足を使って、この目で街のいろんな姿を見て、話を聞いてきたからだと思う。

例えば、「なぜ川を一本挟むだけで、こんなに風景が変わるのか」といったような問いも、街を歩く中で自然に生まれていた。そういう血肉化した経験の積み重ねが、今回の小説の基盤になっていると思います。

だから今回は、あえて明確な構成は決めずに書き始めました。もちろん下調べはして、横浜という土地に実際にあった出来事、「ここではこういうことがあった」といった断片だけを頭に置きながら、それらを、写真を一枚ずつ手繰り寄せるように拾い集めていく。そうやって書き進めていきました。

横浜駅が今の場所に落ち着くまでに2回移転していて、2代目横浜駅は8年という短命だったこととかは前から知っていたし、黄金町では2005年に行なわれた違法風俗店の摘発の影響で卑猥なモチーフの作品展示が却下されたというのも、どこかの飲み屋で聞いた話でした。そうした、自分にとってのリアルな話であれば、いっそ嘘でもいいとも思って書いていました。

――書けなかった時期は、どのような状態だったのでしょうか。

島口 端的に言えば、失語に近いような状態だったと思います。

――『若き見知らぬ者たち』(監督・内山拓也、2024年公開)の小説版ですね。

島口 そうです。ノベライズという形式には、どうしても制約があるじゃないですか。基本的には、ストーリーに沿って画面に映っているもの、あるいは画面内の人物が見ているかもしれないものを拾っていく作業です。

逆に言えば、映っていないものは書きようがない、もしくは想像するしかない。世界全体を構築しなくてもいいという前提が、むしろ救いになったんです。

無理に全体を把握しようとせず、画面というフレームを基軸にする。その割り切りの経験が、自分の中で大きな転換点になりました。

――今作においても、「全体を束ねる」という発想から離れていったのでしょうか。

島口 勝手に束ねられていく地点を目指した、という感じでしょうか。

この発想は、写真家の中平卓馬による「サーキュレーション―日付、場所、行為」(1971年)という展示に影響を受けています。

パリ青年ビエンナーレで中平は、その日にパリで撮影した写真を暗室で現像し、次々に展示していくという行為を、およそ1週間続けました。

僕なりの解釈ですが、中平が試みたのは、誰かが来て、見て、去っていく場において、写真を常に複数化していくことによって、展示空間を別様に開くことだったのだと思います。

それは、3次元空間では発生しえない、しかし確かにそこにある共同性、つまり未来の他者との共有の場、そうした循環を立ち上げようとする試みだったのではないか。

それを小説の語りに持ち込んだら、何が出てくるのか知りたかった。その試みに、小説としてどこまで迫れるかを見てみたかった。

僕が最後の公園のシーンで目指したのは、そんな時空間を超えた何かが立ち上がる瞬間だったんだと思います。

――公園でのラストシーンには、それまでのすべてがぶつけられるようなカタルシスがありました。

島口 実はあのシーンを思いついたきっかけがあるんです。この小説の終盤の進め方に悩んでいた夜、公園で缶ビールを飲んでたんですね。

その公園にはベンチがいくつか並んでいて、僕はいつも端のベンチに座るんですけど、反対側の端で、男女が、口にするのがはばかられるようなことを始めたんです。

僕に気づかずにしばらく続けてたんですけど、その後、最後のシーンを思いついたんです。

僕は岡崎京子さんの『リバーズ・エッジ』という漫画が好きなんですけど、そうした行為を描写する箇所があって、生と死が明滅するような、漫画でしかなしえない美しいシーンに魅せられていて。

ずっと、その表現方法や速度感を、散文にしたらどうなるだろうと考えていて、それが、その真夜中の男女を見て、無意識下でひとつの形になったのかもしれません。

■島口大樹(島口・大樹)

1998年、埼玉県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2021年、『鳥がぼくらは祈り、』で第64回群像新人文学賞を受賞しデビュー。同作が第43回野間文芸新人賞候補となる。2022年、『オン・ザ・プラネット』が第166回芥川賞候補に。著書に『鳥がぼくらは祈り、』(講談社文庫)、『オン・ザ・プラネット』『遠い指先が触れて』(共に講談社)、内山拓也監督の映画『若き見知らぬ者たち』の小説版(講談社)がある

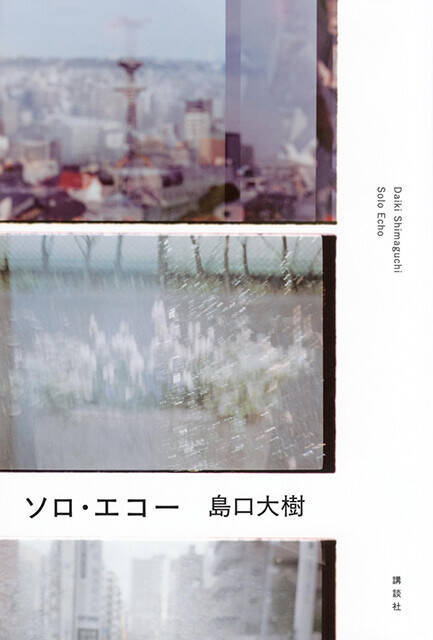

■『ソロ・エコー』講談社 1650円(税込)

「父が写真を撮ったらしい地点、そこに十年近い歳月を経て自らも立ち、シャッターを切る。街の随所の光景が、父がかつてここにいたことと、僕が今ここにいることとの結び目となる。/父は、僕は、どこから来てどこへ向かうのか、わからないままに撮り続けていれば、きっとまた誰かに出会えるだろう。」無数の営みが刻まれた横浜の街で、新たな一歩を踏み出す若者の姿を繊細に描く注目作

『ソロ・エコー』講談社 1650円(税込)

取材・文/瀬口真司 撮影/佐々木 里菜

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)