丸山ゴンザレス氏が北米取材で目撃したフェンタニルの実像をレポート

ヘロインの50倍、モルヒネの100倍の効力を持つ医療用合成麻薬フェンタニル。今年6月には、この麻薬を米国に密輸する中国組織が愛知県名古屋市に拠点をつくっていた疑いがあるという衝撃的なニュースが列島を駆け巡った。

* * *

■フェンタニル蔓延前夜

「死ぬほどやばいタブレットが出回っているらしい」

8年前、アメリカ・ニューヨークでドラッグカルチャーを取材していたとき、知り合いからそんな噂を耳にした。その時点では「フェンタニル」という名称すら出てこず、ただの与太話のように思えた。

舞台はアンダーグラウンドのクラブ。真っ暗な店内、テーブルの皿に無造作に盛られたタブレット。客はそこから好きな薬を選び、飲み込む。そのほとんどはMDMAやケタミンなどだが、「一錠で死ぬヤツが交ざっている」という噂も出回っていた。しかし、そんな話は誰も本気にしなかった。

「そんなドラッグが出回るわけがない。客を殺すような商売は成り立たない」

違法であっても、ドラッグは商品であり、ビジネスだ。客が死んでしまえば、継続的な取引など成立しない。常識的に考えて、ありえない話だと思っていたのだが、それから1年もたたないうちに、知人の訃報が届いた。

「フェンタニルの過剰摂取による死亡」

これが、私が初めてフェンタニルという薬を認識した瞬間だった。

発端はオキシコンチンなどの強力なオピオイド系鎮痛剤。医師の処方で安易に入手できる痛み止めとして人々を静かに薬物依存へと導き、徐々に耐性がつくとやがてヘロインへ、そしてフェンタニルへと転落させる。

アメリカでは製薬会社がオピオイド系鎮痛剤の過剰処方を奨励したという〝薬害スキャンダル〟が一部で報道されたように、すでに社会に深く根を張る問題なのだ。

フェンタニルは医薬品ではあるものの、その効力(鎮痛作用)はヘロインの50倍、モルヒネの100倍。わずか0.25mg――塩の結晶ひと粒ほど――で人間を死に至らしめる。

空気中に舞う粉末を吸うだけでも危険とされ、アメリカでは麻薬取締官ですら、現場でN95マスクと手袋の着用が義務づけられる。私の知人もこの〝合法ドラッグ地獄〟に巻き込まれて命を落としたのだろう。では、この〝死の粉〟はどこから来るのか?

答えははっきりしていた。供給源は、中国の化学メーカーとメキシコの麻薬カルテルだ。フェンタニルの需要の爆発を予見した彼らは、前駆物質(精製前の物質)と合成レシピを流通させ、住宅街の裏庭や倉庫の片隅に設置した簡易ラボで〝DIYドラッグ〟として量産。完成品は密輸ルートを経てアメリカへと流れ込んだ。

この実情を最初に教えてくれたのは、メキシコの麻薬捜査官だった。特別なリークではなく、「もはや常識だ」とでも言いたげな口ぶりで淡々と語ってくれた。

かつては都市伝説とされたフェンタニル。その薬が、子供の手にも届く〝日常〟として存在している。それこそが、このドラッグの本質的な怖さなのだ。

■バンクーバーで見たフェンタニルの実像

薬害というべき薬物依存者の急増、そして致死量を軽々と超える劇薬の登場。私はその軌跡の果てを、自分の目で確かめたくなった。北米各地で見かけていた断片的な光景を、もっと深く、もっと確実に目撃したくなったのだ。

向かったのは、カナダ・バンクーバーのイーストサイド。かつて観光客でにぎわったこのエリアは、今や〝北米最悪のゾンビタウン〟と呼ばれていた。

道路にへたり込む者。

この地域には、カナダが採用しているハームリダクション政策の一環として、合法的にドラッグを使用できる専用施設が設けられている。

ハームリダクションとは、薬物使用そのものをゼロにするという発想ではなく、「薬物を使用しても、どうすれば死なずに済むか」ということを現実的に考える対策だ。

清潔な注射器を配布し、安全な空間で、スタッフ監視の下で使用させることにより、過剰摂取や感染症のリスクを下げる。特にフェンタニルのような劇薬に対しては、治療の困難さから〝死なせないこと〟が最優先とされている。

北米最悪のゾンビタウンとして知られるカナダ・バンクーバーのイーストサイド。非公認のドラッグ使用小屋には、散らばった注射器、使い捨てライター、割れたスプーンなど、死と隣り合わせの生活の痕跡が転がっていた

現地を訪れたものの、取材はすんなりと進まなかった。事前にアポを取っていた公的施設の取材前にリマインドの連絡を入れたところ、相手から投げつけられたのは差別用語の連発と拒絶の暴言だった。

「アジア人の取材なんて受けない。

それが、バンクーバーで私が直面したアジア人差別の現実だった。動揺はしたが、差別と取材は別である。諦めるにはまだ早い。取材先を〝表通り〟から〝現場の奥〟へと切り替えた。

目をつけたのは、公園の片隅に広がるテント村。そこには非公認のドラッグ使用小屋があった。テントの周囲には、散らばった注射器、使い捨てライター、割れたスプーンなど、死と隣り合わせの生活の痕跡がそのまま転がっていた。

このエリアの副リーダーと呼ばれる人物に話を通すと、すぐにリーダーを紹介され、驚くほどあっさりと取材を許可してくれた。フェンタニル問題について調べていることを伝えると、「それならここの住人に話を聞いていけ」と言ってくれたのだ。

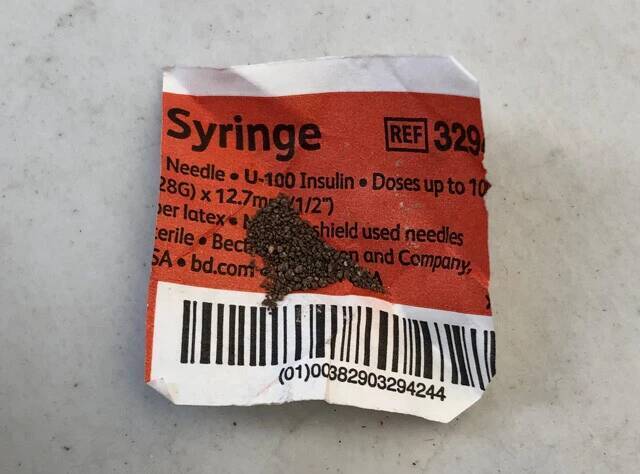

「ブラック・フェンタニル」と呼ばれる変異型。ヘロインやほかの不純物を混ぜたミックスで、見た目は真っ黒

このグループではリーダーが売人と交渉し、〝一発で死なないドラッグ〟だけを仕入れるよう努めているという。彼らの間で流通していたのは、「ブラック・フェンタニル」と呼ばれる〝変異型〟だった。

フェンタニルにヘロインやそのほかの不純物を混ぜたミックスで、見た目は真っ黒。混入物の影響により色も質感もまちまちで、精製した本人ですら正確な成分を把握していないこともある、まさにロシアンルーレットなドラッグだ。

危険な賭けに身を投じていながら、住人たちは驚くほど穏やかだった。住人のひとりである元医師の男性の話が忘れられない。

「私は末期がんなんだ。家族に、自分の変わり果てた姿を見せたくない。だからここで、ドラッグで痛みを抑えながら最期を迎えるつもりなんだ」

彼の言葉には、静かな諦念と、それでも誰にも迷惑をかけまいとする気遣いがにじんでいた。

フェンタニルの中毒者は、決して全員が〝快楽〟を追い求めて薬に溺れているわけではない。家族関係の崩壊、失業、ホームレス化、精神疾患、終末期医療の欠如。行き場のない事情を抱え、フェンタニルという〝出口〟に行き着いてしまった人々なのだ。

彼らは終始、礼儀正しく、真摯だった。だが同時に、全員がフェンタニルの影響下にあった。

そんな印象を否応なく突きつけられた。あのとき私が見たのは、〝死に向かう街のリアル〟だった。

「北米最悪のゾンビタウン」バンクーバーの路地でたむろする中毒者と思われる人々

■名古屋が中継地に? 崩れ去った幻想

私が現地で目にしたのは、静かに呼吸を止めていく〝死〟だった。だが、その時点では、あくまでも海外の話であり、日本には無関係の世界だと信じていた。地理的な隔たりに守られた島国であるという、根拠なき安心感。それこそが〝無縁幻想〟だった。だが、その幻想は今年6月の報道で音を立てて崩れ去った。

中国系企業「FIRSKY」が、フェンタニルの前駆物質をアメリカに密輸していた疑いが浮上。名古屋市内の倉庫には、合成に必要な化学物質が保管され、それが国際郵便などを用いてひそかに国外へ流れていたという。

同社は2024年7月に法人清算されたが、その直後、アメリカでは関係企業を巡る連邦裁判が開始された。背景には、中国・武漢の化学メーカー「湖北アマベルバイオテック」との密接な取引があったとされ、単なる一企業の脱法行為では済まされない構造が見えてくる。

さらに見逃せないのは、名古屋に根を張る華僑系コミュニティの存在。本来は助け合いのために築かれたネットワークが、皮肉にも違法取引の〝目隠し〟として機能していた可能性が指摘されている。

6月27日には、岩屋毅外務大臣が「違法薬物の製造、販売や許可を得ない輸出入を絶対に許さない」と明言し、国際機関と連携して根絶に取り組むと発表。その直後、厚生労働省の通知を受けた愛知県が県内の事業所に対して立ち入り検査を実施するなど、日本国内もフェンタニルを巡って騒がしくなってきた。

北米で静かに社会をむしばんできたこの劇薬の影が、今や日本にまで忍び寄っている。

現時点でフェンタニルそのものの違法流通や末端使用は国内で確認されていない。しかし、SNSを通じた匿名販売、前駆物質の密輸、闇ルートの構築といった〝地中の根〟はすでに張り巡らされているとみるべきだ。

「まだ大丈夫だ」と思っているその油断こそ、最大のリスクである。〝無縁幻想〟が崩れたとき、都市伝説は現実となり、社会の基盤は静かに、しかし、確実にむしばまれていく――。

もはや、フェンタニルは〝遠くの問題〟ではない。何を知り、どう備えるか。その一手が、未来の分岐点になる。

●丸山ゴンザレス

1977年生まれ、宮城県出身。危険地帯ジャーナリスト、國學院大學学術資料センター共同研究員。同大学院修了。無職、日雇い労働などを経て出版社に勤務。独立後は日本や海外の裏社会を取材し、執筆やYouTube『丸山ゴンザレスのディープな世界』運営、『クレイジージャーニー』(TBS系)出演など多方面で活動している。

取材・文・撮影/丸山ゴンザレス

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)