気がつけば、端末価格も保証制度も通信キャリアよりメーカー直販ECのほうがおトクに......

これまで通信キャリアでの端末販売がメインだったスマホメーカー各社が、直販ECや大手家電量販店、さらに自前の実店舗でもSIMフリー端末を販売。しかも価格はキャリアよりも安く、保証制度もしっかりアリ。

メーカーの「キャリア離れ」が進行する理由を解説します!

■「キャリアの条件がしんどい」問題

iPhoneシリーズは以前からECや大手家電量販店、Appleストアでの販売が一般化している一方、Android端末はキャリアで購入するのが当たり前だった。しかし最近ではSIMフリーモデルがECや大手家電量販店でも販売され、キャリアよりも低価格で購入できるという。

なぜスマホメーカーはキャリアでの販売だけでなく、独自の販路を開拓するのか? ユーザー側のメリットは? ITジャーナリストの法林岳之(ほうりん・たかゆき)さんにお聞きします!

――まず、メーカーがキャリアで端末を販売する理由やメリットはなんでしょうか?

法林 納入台数が多いことです。Android端末でも人気モデルなら数十万台単位でキャリアに納入していました。キャリアモデルとして全国のキャリアショップで販売されることで、メーカーとしては十分な利益が出ていたのです。なので、メーカーはキャリアでの販売を優先していました。

しかし、ここ数年は端末の相次ぐ値上げによるユーザーの買い控えが影響し、キャリアへの納入台数が減少し続けているのが現状です。

――では逆に、メーカーがキャリアで端末を販売するデメリットは?

法林 キャリアで端末を販売してもらうには、キャリア側の〝条件〟をのむ必要があります。納入台数や販売価格などが代表的ですが、それ以外にも「販促サポート」があり、全国に展開するキャリアショップで展示する実機、製品カタログなどもメーカーが自腹で提供します。

――ほかにも、厳しい条件があったりするのですか?

法林 端末の「仕様」です。例えば、NTTドコモの場合は5G電波で「n79」という周波数があります。これは、国際的にはマイナーな周波数で、国内ではNTTドコモしか採用していません。

NTTドコモのキャリアモデルとして採用されるには、この周波数に対応した「ドコモ仕様」の端末を開発する必要があります。

このほかにもSuicaをはじめとする交通系ICカードなどを利用するための機能「おサイフケータイ」も必要。そのため非接触規格の「FeliCa」を端末に実装しますが、これも国際的にはマイナーな規格です。

キャリアに採用されるには、周波数やおサイフケータイなど、メーカーは別途〝日本仕様〟として開発を行なうことになるのです。

――つまり、キャリアの条件が〝ガラパゴス仕様〟となっていると?

法林 はい。納入台数が減少したことで、こういった条件がメーカーにとって大きな負担となってきているのです。特に世界中で端末を販売する海外メーカーには日本仕様のハードルが高い。

なので、最近はメーカーがキャリア以外の販路を求め、SIMフリーモデルを積極的に販売するようになってきました。

――もう、メーカー的にキャリアへの忖度は必要ないと?

法林 コロナ禍や最近の円安を経てだいぶ状況が変わってきました。特に新製品の発表会です。Apple以外のメーカーはこれまでキャリア主導の〝新製品発表会〟でメディアに公開してきました。

しかし、最近はメーカーによるグローバルの発表会後に、「◯◯の新モデルを予約スタート!」とキャリアが発表するのがほとんど。メーカーの発言力が強くなってきています。

――それもあって、メーカーはSIMフリーモデルを売りやすくなってきたのですね。

法林 メーカーがSIMフリーモデルを販売する大きな理由のひとつにユーザーの声があります。価格面ではSIMフリーモデルのほうがキャリアモデルよりも安く、それを望んでいたユーザーの声を反映したのが大きいですね。

■メーカー直販で買うメリットとは?

――確かに、キャリアモデルとSIMフリーモデルの価格をチェックすると、数万円の開きがあります。これは、どういうことなのでしょうか?

法林 キャリアモデルの価格が高くなるのは、メーカーが各種条件をクリアするための開発費用、そしてキャリアの利益分も上乗せされているからです。

――それならユーザー視点だと「メーカーさん、SIMフリーモデルを売ってください!」となりますね。

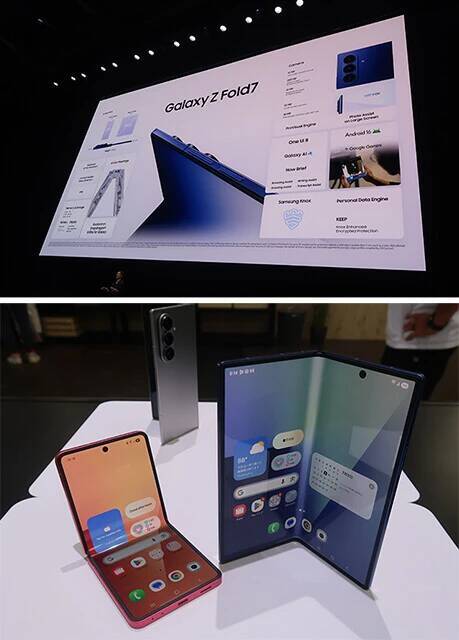

法林 例えば、8月1日に発売されたサムスンのフォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」(256GB)はドコモ版が28万9850円。一方、サムスンの直販だと26万5750円と2万円以上の開きがあります。

そして、8月28日に発売されたGoogleの「Google Pixel 10」(128GB)は、ドコモ版が13万8930円。Googleの直販だと12万8900円と、やはり直販価格のほうが安い。

しかも、Googleの直販では9月8日までのキャンペーンで実質4万9800円から。この価格は現在使用中の端末の下取りと、キャンペーンで付与されるGoogleのストアポイントがコミコミの価格となります。

サムスンは7月に折り畳みスマホの新モデル「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」を発表。

――直販、安すぎ!

法林 これは日本で端末のシェアを伸ばしたいGoogleならではの強力なキャンペーンです。そのほかのメーカーでも、新製品発売直後に直販サイトやアマゾンなどの大手ECで、キャンペーン価格で販売するのがSIMフリー端末の特徴となっています。

――ただ気になるのが、キャリアの場合は端末購入プログラムがあって、分割払いにすることで月々の端末代金を安く抑えられますよね?

法林 はい、月々の支払いを安くするならキャリアの端末購入プログラムです。例えば、NTTドコモの端末購入プログラムを利用して13万8930円のPixel 10を購入した場合は、月々3113円の支払いとなり、約2年間で総額7万1610円。

一方、Googleの直販でキャンペーン適用なしで24回の分割払いをした場合は月々5371円で、総額12万8900円。

ただ、最近のスマホは、5年以上のOSアップデート期間があり、4~5年は普通に使用できます。それを考えると、NTTドコモで2年後にまた同価格帯のモデルを購入し、2年使うと合計で約14万3000円。これだとGoogleの直販でPixel 10を購入して4年間使用したほうが総額としては安くなります。

さらに、直販で購入した端末を下取りに出すこともでき、数万円の査定になるでしょう。なので、端末を長く使うならメーカー直販のほうが総支払い額ではおトクなんですよ。

8月28日に発売された「Google Pixel 10」シリーズ。販売価格は12万8900円~だが、Google ストアポイント、下取りで実質4万9800円~。

――でも、キャリアは端末の保証制度がかなり手厚くなっている印象があります。

法林 最近は、サムスンなら「Galaxy Care」、シャープは「モバイル補償パック」などメーカー独自の保証制度が用意され、画面割れや水没、盗難などキャリアと変わらない内容となっています。

ただし、サムスンは購入した端末によって料金が変動します。この面では、どの端末でも同一料金のキャリアの保証のほうが有利でしょう。また、最近では販売店による保証もあり、例えばアマゾンでは端末購入と同時に2年間の保証プランに加入することができます。

サムスンをはじめ、ほかのメーカーも独自のスマホ保証サービスを提供中。しかし、キャリアが価格・内容で充実している場合も!?

■大手家電量販店離れも進行中!?

――SIMフリーモデルはメーカー直販、アマゾンのような大手EC、そして大手家電量販店などで販売されています。これは、どこで購入するのが正解でしょうか?

法林 最近は楽天市場やYahoo!ショッピングにもメーカーの直販ストアがあり、保有ポイントやセール状況で購入店を選べば大丈夫です。

――大手家電量販店もポイント制度ではかなり優秀ですよね?

法林 ユーザー的にはありがたいですが、これがメーカー目線だとやっかいな問題になっています。実は大手家電量販店のポイントはメーカー持ちなのです。

大手家電量販店のようなポイント制度は日本ならではの慣習で、海外のスマホメーカーからは〝謎制度〟として認識されています。さらに返品、修理対応などもメーカー任せ。

――でも、実店舗で実機を試せるのはユーザー的に大きな魅力ですけど?

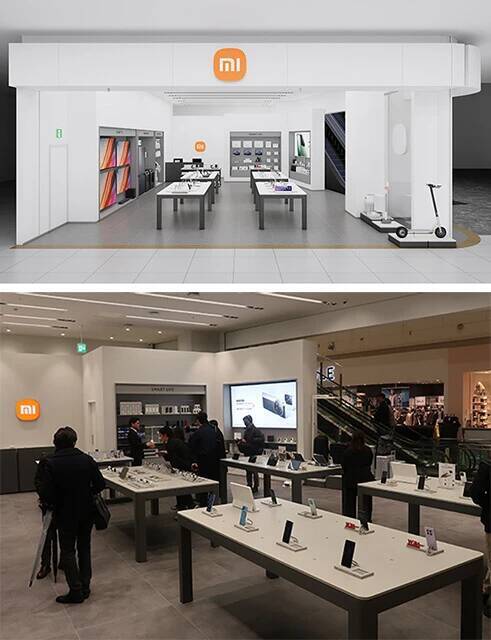

法林 それもあって、シャオミは今年3月、埼玉のイオンモールに自社のストアをオープンしました。シャオミは本国の中国、そのほかの国や地域でも直販ECと自社のストアでシェアを拡大した実績があり、今後はそれを見習ったメーカーも増えるでしょうね。

メーカー直営店というとAppleストアがおなじみだが、シャオミもショップを展開中。都市部でなく郊外のイオンモールに展開しているのがポイントだ

――今月はいよいよ新型iPhoneが登場予定。キャリアとSIMフリー、どちらを買うかの選択も超重要になりますよ!

取材・文・撮影/直井裕太 撮影/法林岳之

![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)