1000年ぶりの「大地変動」の時代に突入した日本列島

日本は世界有数の地震国である。少し振り返るだけでも1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、そして2024年の能登半島地震などがすぐに思い浮かぶだろう。いずれもたくさんの人が亡くなっている。日本の国土面積は世界の陸地面積の400分の1しかない。しかし、世界中で発生する地震の10%が日本で発生している。

地震や津波だけでなく、63名の犠牲者を出した御嶽山の火山噴火、人的被害に加え家屋の被害が甚だしい台風や豪雨による水害など、毎年のように自然災害に見舞われている。

なぜ日本は自然災害が多いのか。

京都大学名誉教授で、地震、噴火、台風など自然災害の警鐘を鳴らす「科学の伝道師」として活躍し、先だって『災害列島の正体 ー地学で解き明かす日本列島の起源』を上梓したばかりの鎌田浩毅先生に話を聞いた。

「まず今の日本列島の状態から説明しましょう。

日本列島は、2011年3月11日の東日本大震災(以降「3・11」)から、1000年ぶりの『大地変動の時代』に入ってしまいました。東北地方太平洋沖地震(東日本大震災を引き起こした地震)が発生したことで、日本列島が大きな変化を受けたのです。

日本列島は5・3メートル東に、つまりアメリカのほうに移動。同時に、列島が最大1・6メートル沈降したことが観測されています。

こうしたストレスの影響が、西日本も含めた列島全体の活断層を活発に動かすきっかけになりました。「3・11 」発生以後、すぐに長野県、静岡県などの内陸部で大規模な地震が発生しています。これらは典型的な内陸型の直下型地震です。海域で巨大地震が発生したあと、遠く離れた内陸部の活断層が活発化した例は過去にも多数報告されています」

地球科学者全員が予測・危惧する南海トラフ巨大地震と富士山の噴火

この結果、「3・11」によって、東北、関東地方の広範囲にわたり、直下型の地震が今後増えることは明らかだという。特に、危惧されているのが首都圏を襲う首都直下地震だ。「私たち地球科学者の全員が近い将来に必ず来ると予測しているのが「南海トラフ巨大地震」です。静岡県から紀伊半島、四国、九州までに甚大な被害を及ぼす海の巨大地震「西日本大震災」です。

さらにいえば、海溝型の巨大地震が発生すると、しばらくして火山が噴火することがあります。地震が起きると地面にかかる力が変化するため、その結果、地下で落ち着いていたマグマを刺激して、噴火を誘発する恐れがあるのです。

もっとも懸念されるのが、富士山の噴火です。そもそも富士山は活火山であり、いつ噴火してもおかしくありません。私はいつも「火山学的には富士山は100%噴火する」と講義や講演会で述べています。

巨大な地震が起これば、富士山の大噴火が誘発されることも十分ありえます。富士山の噴火は東日本大震災より大きく、首都直下地震クラスの被害を生む可能性があります。火山の噴火について、火山の近くに住んでいない人はさほど危機感を持っていないかもしれません。しかし、ときに噴火は地震よりも大きな被害をもたらします。過去の歴史で、地震で文明が滅んだことはありませんが、巨大噴火によって文明が滅んだ例はいくつもあるのです。

富士山が最後に噴火したのは約300年前の江戸時代の宝永4(1707)年。「宝永噴火」と呼ばれますが、そうした大噴火が南海トラフ巨大地震のあとに富士山で起きてもおかしくありません」

つまり、首都直下地震、南海トラフ巨大地震、北海道日本海溝・千島海溝巨大地震という巨大地震がいつ起こっても不思議ではなく、それによって富士山やほかの火山の噴火が誘発されるかもしれないということだ。

日本列島の成り立ちからわかる「地震と火山噴火が多い理由」

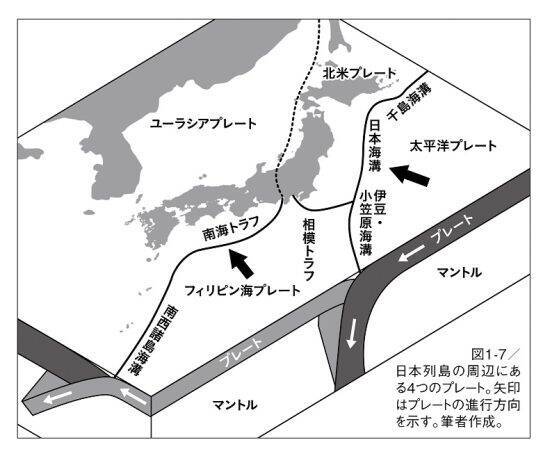

「日本で地震と火山噴火が多い原因は、『プレート』の動きに関係しています。プレートとは地球の表面を覆っている、移動を続ける『岩板』で、地球上にはおよそ11枚ほどのプレートがあり、それぞれが別の方向に移動しています。日本列島はそのうち4つのプレートが関わっています。

もともと日本列島はこの4つのプレートの相互作用によって誕生しました。4つのプレートが隣接し相互に作用し合う、交差点ともいうべき場所に位置しているのが日本列島です。プレート同士がぶつかり合うところには『地震の巣』ができます。日本列島は『地震の巣』の上にあるようなものなのです。

また、プレートの動きによって、地下深くにマグマが生まれます。これが地表に噴出するのが噴火で、噴火によって火山が形成されます。

プレートの交差点である日本は、火山が多いのもまた仕方のないことなのです」

「地学」を知ることで災害に備える

仕方がないことがわかっている以上、我々に残されたのは「災害から身を守る」備えだ。「そのため、私はぜひ『地学』の知識を身につけてほしいと思っています。自然災害が起きるメカニズム、それが日本列島の成り立ちや地形とどう関わっているのか。それを知ることで、効果的な対処と心構えをしてもらえるからです。

例えばみなさんは、日本列島の一部が11億年前に地球に存在していた超大陸『ロディニア』の端にあったことをご存知でしょうか? 地球上で大陸は集合と分裂を繰り返し、日本列島もそのたびに大陸に組み込まれたり移動したりしながら、ほぼ今の場所までやってきました。そして1500万年前くらいに、アジア大陸から分離。

私たちが住んでいるこの日本列島がどのようにできたのか学ぶことで、しっかり災害に備えることができます。地学はそのためにあるのです」

災害に備える、というとすぐに食料を備蓄することなどを考える。そうした備えももちろん大切だが、17世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンが「知識は力なり」と言ったように、知識を得ることも防災と減災の一つの手段かもしれない。

<取材・文/高橋香澄 図版/『災害列島の正体ー地学で解き明かす日本列島の起源』より>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)