それを精緻に検証したのが、雇用ジャーナリスト・海老原嗣生氏の新著『「就職氷河期世代論」のウソ』だ。

このほど、経済動画メディア「ReHacQ(リハック)」の高橋弘樹プロデューサー、元衆議院議員で人材派遣会社に勤務経験もある宮崎謙介氏を招いて、海老原氏との鼎談が行われた。

激論と笑いで盛り上がったトークの、ごく一部をお届けする。

低偏差値の大学をつくりすぎて大卒が激増

「大卒だからホワイトカラーになれる時代は、もうとっくに終わった」。今回の鼎談で、海老原氏はそう語った。氷河期から現在にかけて、大卒余り、ホワイトカラーの受け皿不足が深刻化しているというのだ。

だとしたら、今から転職を考えている大卒ミドルや、子どもを将来大学に入れる世代にも、大いに関係がある話だ。

職業に貴賤はないが、ホワイトカラーを希望する大卒が多いのは事実。だが、もう「大卒」に意味はないのだろうか?

そのひとつは、大学卒業者の急増。バブル期の1980年代、四大卒は年37万~40万人でした。それが氷河期に急増して、2001年には年54万人を超えた。約1.5倍ですよ。

これは大学をめちゃくちゃに新設したからで、増えたのはほぼ偏差値50以下の大学ばかりです。つまり大学が下方に広がったわけ。その結果、職にあぶれる大卒も増え、大卒の平均収入も下がったんです。

ちなみに現在は59万人以上 です。それなのに今、みんながもっと大学に行けるように、授業料をタダにする「大学無償化」をしようとしている。この政策、合ってます? 僕はおかしいと思う。

宮崎さん、いかがですか?早稲田の法学部ですっけ?

宮崎:いや商学部です。10年ぐらい前、僕が議員だった当時から、これはずっと議論されてました。大学全入時代(入学者より募集定員のほうが多い)なのに、さらに枠を広げようという話があって、「果たして、みんなが大学に行ってホワイトカラーの仕事に就くべきなのか?」という議論をしていましたね。

“非ホワイトカラー”に就く大卒が急増中

海老原:もう、大卒だからってホワイトカラーにはなれないですよ。昔なら大学出た人がなかなかやらなかった仕事、“非ホワイトカラー”に就職する大卒が増えているんです。お店での販売員や、飲食店での接客、介護、工場の生産管理とか。

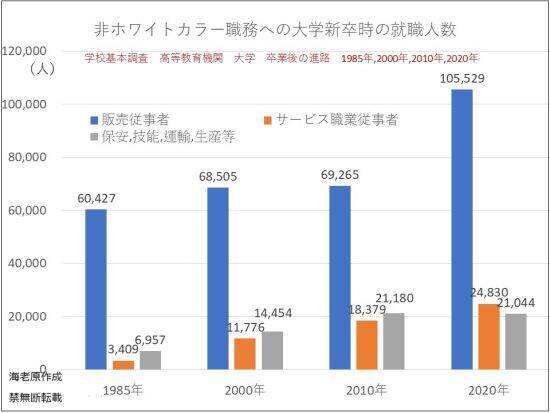

大卒で“非ホワイトカラー” (※)に新卒就職した人数を調べてみたら――1985年に7万人強だったのが、氷河期の2000年には9万5000人、2020年には15万人に激増しているわけ(学校基本調査より)。

つまり、氷河期のせいじゃないんです。大卒余りでホワイトカラーの受け皿がないという、現在に続く問題なんですよ。

※“非ホワイトカラー”は以下3分類の合計

①販売従事者(商品等の販売、一部営業など)

②サービス職業従事者(飲食店での接客、調理、介護など)

③保安・技能・運輸・生産(工場の生産管理、ドライバーなど)

大学で“九九の復習”?なぜそうなるのか

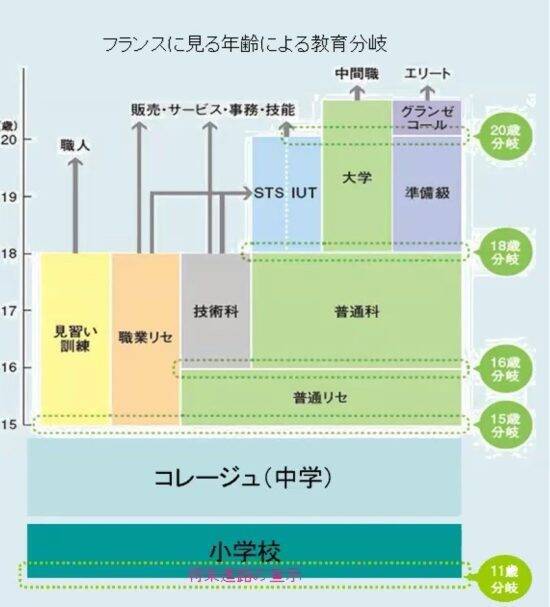

宮崎:議員としてこの問題を議論していた当時、ならうべきは何かというと、ドイツのマイスター制度的なものだ、と。早くから手に職をつけて、中学生ぐらいから職人とホワイトカラーの道を分けてやっていくような制度を作ろう、みたいな話が出ていましたね。

高橋さんはどうですか?

高橋:これ難しいですね。大学に行って色々勉強したほうがいいと思いつつ、みんながそうすべきのか。なんて言うんですっけ、Fラン? いわゆるFランの人たちが、僕の周りにいないから、わからないんだよね本当に。

海老原:いやらしい男だな(笑)。

高橋:いやらしい男だね(笑)。いま自分が悪人になりながら言いましたけど、官僚の人たちもわからないんだと思う。偏差値50以下とかの大学の実態がわからないから、僕は、悪だとも言い切れない。そこで何かを得ているんじゃないか?という気もするんですよ。

ただ、そういう大学に行くことが、就職とかを考えた時、コスパに合わないという議論はあるでしょうね。

海老原:下位の大学でやっているのは、リメディアルが基本なんですよ。

宮崎:リメディアルって何ですか?

海老原:学び直し。小・中・高校で基礎学力がついてない学生に、補修をする教育ですよ。例えば英語なら、ABCDから初めて、be動詞とか、aとanの使い方とか、そういう補修教育を大学でやってるんですよ。

海外では「義務教育での留年」がザラ

宮崎:その過程は、義務教育と高校で終えといてくれ、っていう話じゃないですか。海老原:そうなんです。

欧州をはじめとする海外ってね、義務教育でもどんどん落第・留年させるんですよ。例えば九九ができない、アルファベットが書けない、という人は留年になる。

15歳前後までに留年(repeat grade)を経験した生徒の率は、OECD平均で9.4%。例えばフランス10.8%、ドイツ19.2%、ベルギーは26.5%もいる(OECD PISA=学習到達度調査=2022)。

ところが、日本は義務教育での留年ゼロです。九九ができない子が、中学で代数を習って……と、理解しないままやっていくから、最後に大学で救わなきゃならない。

要するに、マイスター制度ってこういうことなんですよ。だから、ドイツは素晴らしいって話をされると、ちょっと違うんじゃないかなと思うんです。15歳分岐といって、働くか大学に行くかのキャリアが半強制的に早くに決まってしまう。

それでも大学無償化で大卒を増やすべきなのか?

高橋:早いですよね。どっちがいいんだろう?日本は、落第がない制度が、ギスギスしない良い感じを醸し出しているかもしれないし。やっぱり僕は、21歳ぐらいで進路選択できる、日本の制度のほうが好きかな。

だって自分を思い出すと、15歳の時に、なりたい職業なんかなかったですよ。

海老原:じゃあシェフになればよかったじゃないですか(笑)。

あともう一つ問題なのは、日本の専門高校なんです。いまだに農業学科がある高校が296校、水産学科が42校と、すごく多い。今の時代は、ITとかCADとかが必要なのに、情報学科は28校しかない。

あと、縫い物とかを教える家庭学科が259校もあるのに、高齢化で重要になる看護学科って97校しかないんですよ(学校基本調査、令和6年)。

ITだとか看護とか、時代にあった職業高校を増やせば、就職もしやすいでしょ。無理に大学に行って、販売サービス職に就くよりいい、という人も出てきますよ。

海老原:それなのに、いま進んでる話は「大学無償化」ばっかりでしょ?「かわいそうだから、お金がない家庭の子も大学に行けるように」というのはわかるけど、これ以上、大卒を増やしてどうします? 仕事の受け皿もないですよ。

大学無償化の前にやるべきことはたくさんある、と僕は思う。

日本の大学が、勉強しなくても卒業できるわけ

高橋:それはそうですね。ただ一方で、“勉強もせずに4年間”というのは、下位大学の方々だけじゃないとも思うんですよ。僕は早稲田でしたけど、ほぼ麻雀してただけだもん。人のことは言えないな、と。まぁ合間に本は読みましたけどね。「商学部のやつはホント不真面目だな」とか思いながら、政経学部にいって麻雀してました。

宮崎:今ちょっと、マウント取られたんだけど(笑)。

海老原:日本の大学は、勉強しなくても卒業できますからねぇ。

でも、ヨーロッパ諸国は大学生の6~7割しかしか卒業できないんですよ。大学卒業率は、日本は91%、OECD平均は70%(※)。みなさん、なぜOECDが低いか、わかります?

会場:????

海老原:それは、大学がほぼ無料だからなんですよ。学生から授業料もらってなければ、ダメな学生はいくらでもクビ切れるんです。だから、北欧、フランス、ドイツのように大学授業料がほぼ無償の国は、卒業率が6~7割でも経営できるわけ。

国によって無償の範囲は少しずつ違うけれど、イギリス以外の欧州は無償が趨勢です。

ところが、日本のように授業料もらってると、学生にいてもらわなきゃ困るから、クビを切れない。

宮崎:なるほど経営上の問題ですね。

海老原:つまり、「日本も大学を無償化したら、そうなりますよ」ということも、ちゃんと伝えなきゃいけないんです(以下、後編につづく)。

※OECDの教育白書「Education at a Glance」2010、2013のCompletion Rate(大学入学者が学士を得て卒業する割合)。この年以降のデータは取られていない。

【海老原嗣生(えびはら・つぐお)】

雇用ジャーナリスト。サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。 大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、2008年にHRコンサルティング会社サッチモを立ち上げる。漫画 『エンゼルバンク――ドラゴン桜外伝』の主人公、海老沢康生のモデルでもある。人材・経営誌「HRmics」編集長、リクルートキャリアフェロー(特別研究員)。著書は30冊以上、近著『静かな退職という働き方』が話題沸騰中

<文/日刊SPA!編集部>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)