大阪府大阪市西成区あいりん地区には、さまざまな事情から住まいに困っている人たちが集まります。坂本慎治(さかもと・しんじ)さんは、あいりん地区で2013年にNPO法人・生活支援機構ALLを立ち上げたあと、不動産会社を設立。

コロナ後、大阪市西成区の居住支援現場はどう変わった?

大阪市西成区北部には、日雇い労働者のための簡易宿泊所が多くあり、仕事や生活に困っている人たちが集まります。生活支援機構ALLは、その西成区あいりん地区で10年以上もの間、住まいの確保が難しい人たちの支援に奔走してきました。

同NPO法人の代表理事で、現在は不動産会社ロキも経営する坂本さんによると、コロナ禍には食べることもままならず「明日の暮らしをどうすれば良いのか」といった相談が、大阪市のみならず全国から後を絶たなかったそう。そしてコロナ後は、「仕事を失って『このままいけば、そろそろ家賃が払えなくなる』といった、貧困になる前段階の相談が多い」と言います。

「現在は、さらに進んで『死にたい』『何のために生きているかわからない』という声も増えています。『明るい未来が見えない』と言うんですね。

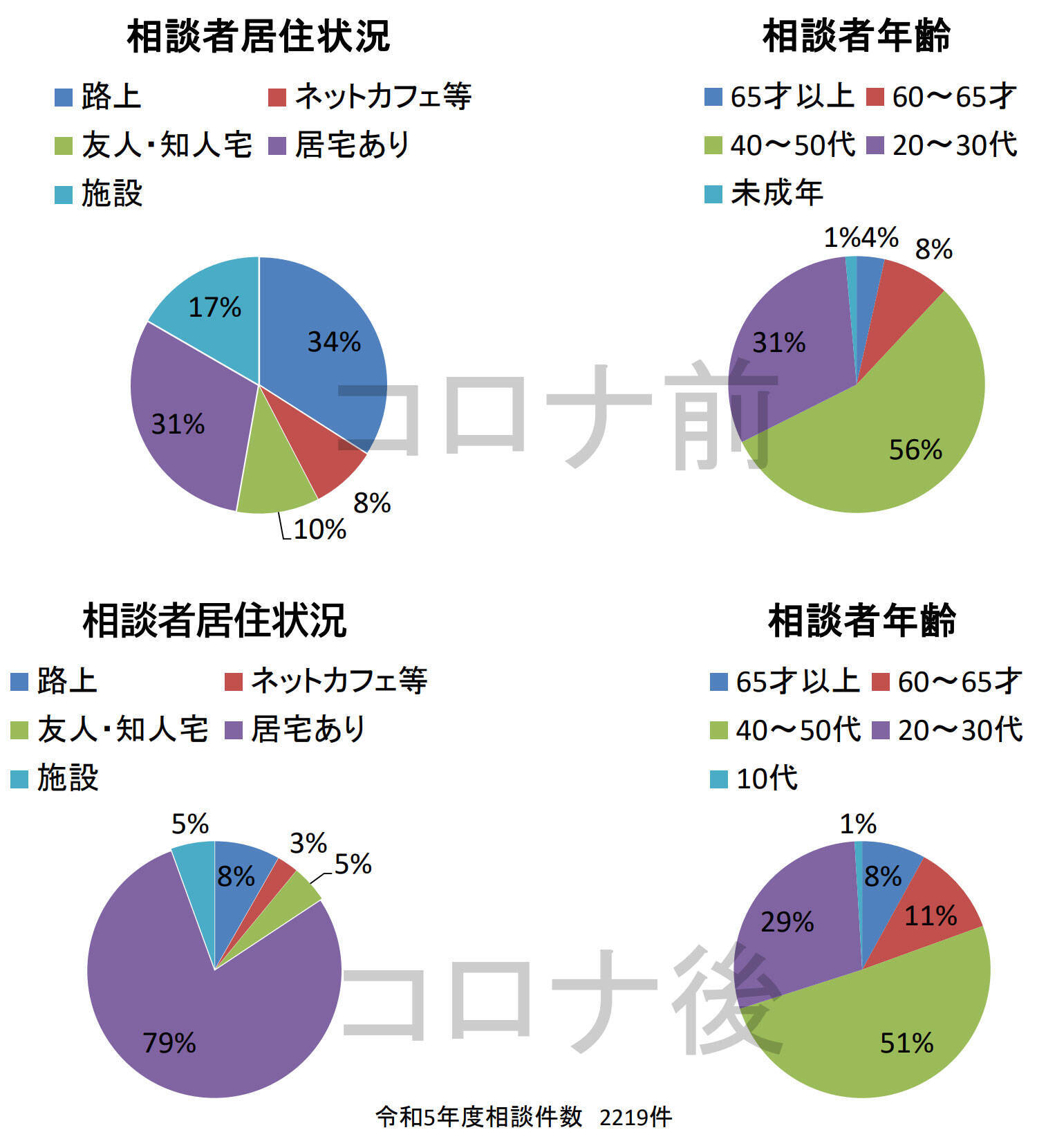

相談者は40~50代の働き盛りが一番多いです。今まで普通に働いて暮らしていた人が、派遣切りなどで仕事を失い、次の就労先が見つからず『自分が生活困窮者になるのでは』という不安を抱えているのを、肌感覚として強く感じています」(生活支援機構ALL・坂本さん、以下同)

相談者の「コロナ前」(上、2019年)と「コロナ後」(下、2023年)の変化

生活支援機構ALLへの相談者の半数以上が40~50代。コロナ前の2019年頃(上)と比べて、コロナ後の2023年(下)では居宅がありながらの相談が増えている。これは、近い将来、家賃や住宅ローンを払えなくなり、住む場所を失う恐れのある人からの相談が多いことを示す(画像提供/生活支援機構ALL)

「大阪に来たらええやん」全国からさまざまな事情を抱えた人が集まる理由

坂本さんの活動はさまざまなメディアに取り上げられ、自身でもYouTubeで発信しており、それを見た人が日本全国から「助けてほしい」と相談に訪れます。中には覚醒剤の後遺症に悩む人や、借金やDVなどで他の誰かに追われている人も。坂本さんも「いろいろと危険な目にも遭った」と言います。

「西成という地域には、他の地域で馴染めなかったり、敬遠されるような人たちも集まってきます。どのような人でも、僕が支援を断ることはありません。生活もままならない中でひたすら我慢をするのではなく、生活保護を申請し、生活を立て直して、再スタートすれば良いのです」

ところが、生活保護について「血税を個人の支援に使うのか」と反対する人もいるそう。また支援を必要とする人の中にもプライドから生活保護を申請することに抵抗感や罪悪感を持つ人もいるのだとか。そのような声に対して坂本さんは、こう反論します。

「生活保護の受給は全ての国民に認められた権利です。生活保護を受けることで、生活が安定して消費が生まれます。お金を使えば、お店は収入を得て誰かの雇用につながるかもしれません。経済が動き出すことで、むしろ人の役に立てる可能性があるのです」

生活保護には「住宅扶助」という家賃を補助する制度がある。しかし制度を活用しなかったり、受給が認められなかったりして家賃を滞納して夜逃げする人も。坂本さんは「生活が苦しいなら生活保護を有効に活用すべき」と訴える(画像提供/生活支援機構ALL)

生活支援機構ALLと不動産会社ロキの連携からなる支援

坂本さんは、生活支援機構ALLの代表理事であると同時に、不動産会社ロキの代表取締役でもあります。

2025年7月現在、生活支援機構ALLの職員は4名、ロキは5名の計9名体制。双方で連携し、業務をロキから生活支援機構ALLへ、または生活支援機構ALLからロキに委託するなど、協力しあっているそう。

生活支援機構ALLの役割は、まず、相談者との面談です。どのような支援を必要としているのか、さまざまな支援制度を使えるのかを判断します。生活保護が必要な人は申請に同行したり、借金返済に苦しむ人には法テラスを紹介したり。

そして住まいが必要となれば、ロキの出番です。

不動産会社が居住支援(※)を行う意義について、坂本さんは「相談者の苦悩と家主の不安、両方わかるからこそ、しっかりと双方を結びつけることができる」と言います。不動産取引のプロとして物件を提供し、法に則った賃貸借契約を結びます。

入居後の生活に必要なガスコンロや布団、衣類など、困っているものがあれば生活支援機構ALLを通じて無償で提供することもあるそうです。

気になる事業運営ですが、不動産会社としての収入源は、家賃、管理手数料や仲介手数料になります。一方でNPO法人である生活支援機構ALLはロキからの業務委託料や寄付金、また助成金で何割かは返ってくることで、なんとか切り盛りしている状況です。

※住まい確保に困窮している人に対し、入居や入居後の生活を安心して送れるよう支援すること

ロキと生活支援機構ALLは同じ場所にある。坂本さんは他の不動産会社に勤めながら、生活に困っている人のために生活支援機構ALLを設立。その後住まいを必要としている人を断らなくて良いように、自分で不動産会社を立ち上げた(画像提供/生活支援機構ALL)

「入居すれば終わり」ではない。注力しているのは入居後の生活支援

各地方自治体から指定を受け居住支援を行う「居住支援法人」の数自体は年々増えています。居住支援への意識が高まる中で、坂本さんのもとには全国の居住支援法人や不動産会社から「ノウハウを教えてほしい」との問い合わせも増えているそう。さらには国も「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正を経て、事情のある人の入居を断らない住宅の登録などさまざまな施策を推し進めています。

しかし、「住まいを提供するだけでは居住支援は終わらない」と坂本さんは話します。

生活支援機構ALLが力を入れているのは、入居した後の伴走型生活支援です。生活が苦しい人には食料支援などをして本来、食費にかかる分のお金を、家賃を含む生活費に充てられるようにします。入居後も支援が必要な人の住まいには、生活支援機構ALLの相談員が定期的に訪問したり、不動産会社ロキの社員も管理物件の見回り業務を兼ねて訪ねたりして、入居者の孤立を防ぎます。

「困ったことがあればいつでも相談できる環境を整えることで、入居者は社会との接点を保てるのです。居住支援とは住まいを提供するだけでなく、入居してから本当の支援が始まると考えています。そして物質的な支援の後に必要なのは、心の支援。一番重要なのは『孤独にさせない』ことです。体が健康で物資が足りていたとしても、孤独に苦しむ人は大勢います」

坂本さんや生活支援機構ALLのスタッフが炊き出しや、夜廻りをすることも。

ロキが住まいに困る人に提供している物件は、信頼できる10名ほどのオーナーから物件の管理を受託している約1000室と自社で所有している物件約240室。家賃債務保証会社の利用を必須としていますが、「入居した後は知らない」では、どの保証会社もオーナーも信用してくれません。

「オーナーさん、家賃債務保証会社、行政や専門家とも連携しなければ、支援は成り立ちません。僕たちも一緒になって解決していく姿勢を大事にしています。日々、入居者の話を聞いて、時には諭したり、何かトラブルが起こった場合には近隣に謝罪に行ったりするなど、起こる事象に対して僕たちは逃げずにきちんと向き合います」

夜逃げ、近隣トラブル……きれいごとではない。オーナーの理解も必要

空室を抱えるオーナーにとっては、たとえ事情がある人でも誰かに部屋を貸せることは、利のあることです。しかし、坂本さんは、居住支援においては「きれいごとではなく、家賃滞納や夜逃げ、近隣トラブル……日々、想像を超えるような、いろいろなことが起こる」と言います。

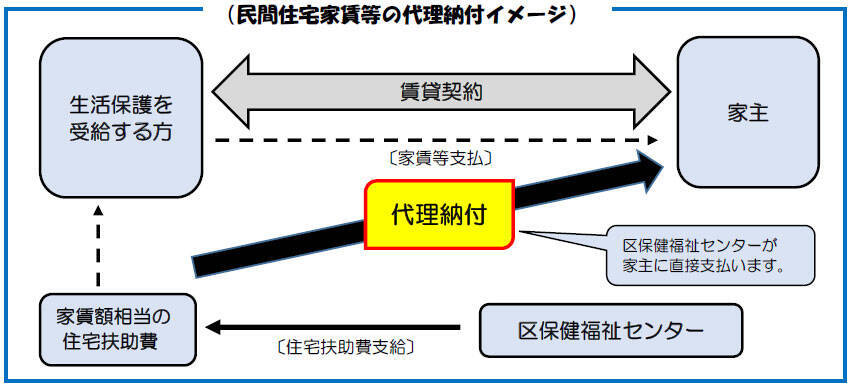

「例えば、生活保護を受けている間は行政から家賃相当額の住宅扶助費を直接オーナーさんに支払う『代理納付』制度を活用することが可能ですが、社会復帰を果たして十分な収入を得られるようになれば、生活保護は打ち切られます。

実際にあった話で、とある入居者は『賃貸住宅に住むためには、家賃を支払わなければならない』という概念自体を持っておらず、仕事を得て生活保護が支給されなくなった途端、全く家賃が支払われなくなったのです。最終的にオーナーさんは裁判を起こして、物件の管理を任されていた当社でも裁判費用を半分負担しました」

代理納付制度は生活保護受給者が入居する民間賃貸住宅の家賃相当額を住宅扶助費として、自治体の保健福祉センターなど(支払機関は自治体によって異なる)がオーナー(図中では「家主」)に直接支払う制度。生活保護が受給できなくなれば、入居者が自分で家賃をオーナーに支払う必要がある(画像/大阪市)

坂本さんたちのもとには、信頼できるオーナーからの紹介のほか、活動を知った全国のオーナーからも「ぜひうちの物件を任せたい」という賃貸管理の依頼が多数舞い込みます。

しかし、実際に受託するのはそのうちのわずか1/3程度。リスクもしっかりと理解してもらった上で管理業務を受託しなければ、将来的にオーナーとのトラブルに発展する恐れがあるからです。

ただ「空室を埋める」という考えだけでは、居住支援は務まりません。オーナーも一緒に入居者と向き合う覚悟、そして金銭的にもある程度ゆとりがないと継続は難しいのでしょう。

坂本さんは、他の居住支援法人や不動産会社に対して伝えたいことを次のように話してくれました。

「生活に困窮する人たちを支援するのは、とても感謝されることがある半面、さまざまなトラブルや、気持ちを踏みにじられたり、裏切られたりすることもたくさんあります。それでも最初の志を忘れず、その人たちを恨まないでほしい。人は見上げるものでも見下すものでもなく、対等に支え合うものだからです」

そして、将来的には「支援者が疲れてしまわないように、支援者同士が支え合っていくことも必要」だと言います。

現時点では、生活支援機構ALLとロキは、大阪市内で信頼できる団体や機関、専門家などと独自のネットワークを築き、支援にあたっています。将来、居住支援に取り組む団体が情報や悩みを共有する場として大阪市が「居住支援協議会」を立ち上げるとなれば、いつでも準備はできているとのこと。行政も巻き込んで、大阪市の居住支援が、そして全国の住まいの支援が、いっそう発展していくことを期待しています。

●取材協力

・NPO法人生活支援機構ALL

・株式会社ロキ

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)