今日は日本の電気自動車=EV の 利用や物流にも影響しそうな取り組みを取材してきました。

高速走行中に充電!?

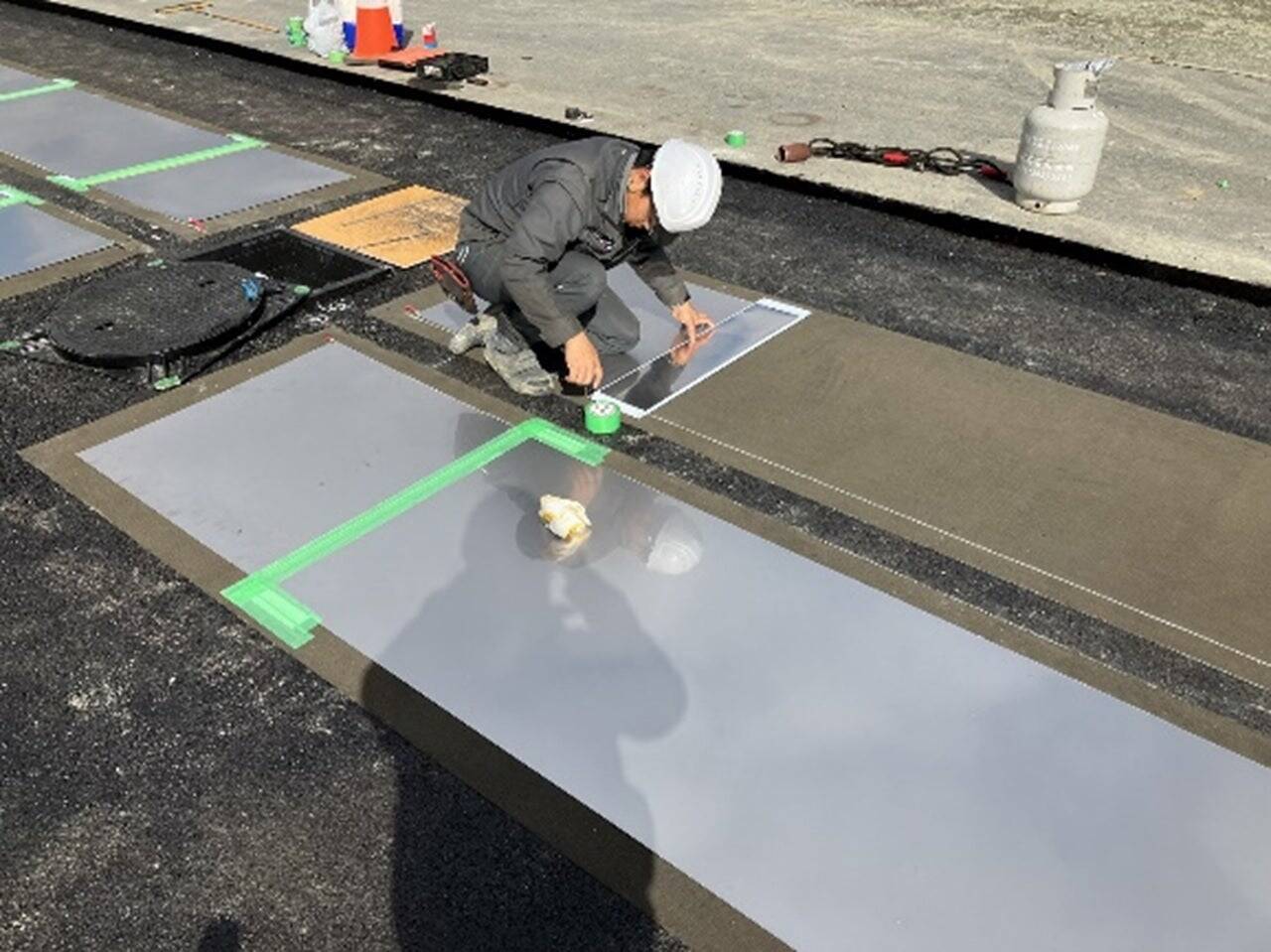

というのも…先日、大成建設が国内で初めて高速走行中のEVに連続無線給電、つまりワイヤレス充電を成功させたというんです!まずは、詳しいお話を大成建設技術センターの遠藤哲夫さんに伺いました。

大成建設技術センター 先進技術開発部 遠藤哲夫さん

大成建設 提供道路の中にですね、送電装置と言われている電力を電波として送る装置というのが埋設されていまして、車両側の方では高周波の電気を受け取って、これをバッテリーに対して給電するという技術になっております。

今私たちが電気を送れる量というのが最大10キロワットになっています。どれくらいの電気量かというと、小型のEVが60キロで走行するくらいの電費と大体同じくらいの量なんですね。ですので、小型のEVであればバッテリーがほとんど減らないで走り続けることができるという形の技術です。やはり送る電力というのは大きくしていきたい。ただし安全性を担保しながらというところがございます。ですので、ここは今、各社、私たちも含めて、どれだけの電気を送って、それで安全性を確保していくのかというところが課題として取り組んでいるところです。

今回の技術は、高速走行中に連続で、無線で電力を送り続けることでができる日本初の技術です。これが可能になると、電気を貯めておくバッテリーを最小限に小さくすることができるというポイントがあります。バッテリーが小さくなることによるメリットは大きく3つ。

販売価格の低下=コスト的メリットがでる!

バッテリーの製造時・リサイクル時のCO2削減に繋がる!

車両自体の軽量化で電費向上と道路インフラの長寿命化が期待できる!

ただ現時点では、無線給電が可能なEVは(市場に出回っているもの)ほとんどないとのことで、無線給電を実現化するためには、車両メーカーや電力会社との調整が欠かせません。

やっぱり充電がストレス!

とはいえEVのドライバーにとっては、走行中の無線給電が可能となれば充電にかける手間暇が減る事に。そこで、利用する側のEVドライバーは現在の充電事情についてどんなふうに感じているのか?街で聞いてきました。

やっぱり充電インフラがまだまだ脆弱なので、そこのところはやっぱりテスラさんみたいに独自で充電ネットワークを積極的に配備していく。

そういう仕組みがまだまだ日本のメーカーに育ってないのでそこが課題かなと思っています。

パーキング、旅行行くときに止まるじゃないですか。トイレがてら充電するのもありなんですけど、(そもそもプラグを)差したりとかめんどくさい部分が多少あるので…。

やっぱり充電環境の面ですかね。自宅に充電器無いので、充電しにくる必要があるんですけども、出先の充電料金が年々値上げされつつあって。やっぱ30分待たないといけないっていうのはストレスに感じます。

充電についてはストレス抱えているようですね~。

皆さん充電問題についてはかなり敏感で、充電時間(30分程度)をどう活用するか、各メーカーの充電キャンペーンのチェック、充電場所のチェックなど工夫されていました。中には自宅で充電している方もいましたが、ほとんどが外部での充電ということで、走行中の充電については、実現すれば利用してみたい、コスパがいいなどの意見が聞かれました!

さらにEVの普及活動を行う日本EVクラブの話では、日本でのEV普及率はたった4%程度…!!(※EV・PHEVの普及率/※PHEVとはガソリンと電気をエネルギーとする「プラグインハイブリット車」)世界でもかなり遅れをとっているんだそうです。ちなみに世界を見てみると、ノルウェーが最も高く90%程度、中国50%程度、アメリカ10%程度。北欧とヨーロッパで普及率が高くなっています。

日本EVクラブの館内端さんは「一度EVに触れる機会を作ってもらいたい」と話します。

夢の「自動物流道路」に向けて…

脱炭素社会の実現に向けてEVの普及は欠かせません。さらに走行中の無線給電となれば、一般の人にとって充電問題もクリアになるので、大いに期待がかかるのですが…その無線給電技術の先には「自動物流道路」の実現というモノがあるようなんです。どういう事なのか?再び大成建設の遠藤さんに伺いました。

大成建設技術センター 遠藤哲夫さん

自動物流道路ですね、自動車に限らず、この中を搬送車、パレットですとか、トレーラーですとか、それが自動で運転をしながら走行していくということを特徴にしてます。 ですので、無人走行で搬送車に特化した道路システムということを私たちは想定しておりまして、商用車に対してというのを、まず第一フェーズとして捉えていまして、この中でインフラを整備していくことによって、将来的には一般車両に対しても無線給電というのを適用することによって、すべてのEVに対して電力を供給するような充電インフラであったり道路インフラというのを整備していければということを考えています。

これが可能になれば24時間走り続けることもできそうですよね…!

もちろん、インフラ整備のコスト、安全性、電力の安定供給など課題も山積みです。ただ、今回の高速走行中の無線給電は「自動物流道路」の設置に向けた第一歩となり、実現すれば、人手不足に悩む物流業界にとっては大きな可能性となります。いつか『充電切れの心配なし』で走れる時代が来るのか、注目していきたいです。

(TBSラジオ「森本毅郎スタンバイ」取材・レポート:糸山仁恵)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)