毎週月曜日は東京新聞との紙面連動企画。先週に引き続き「2025年戦後80年」という特集記事から、今朝は、目黒区の「めぐろ歴史資料館」に残る、太平洋戦争末期の学童集団疎開に関する記録について紹介した記事に注目しました。

疎開先での暮らしぶりが詳細に分かる貴重な資料

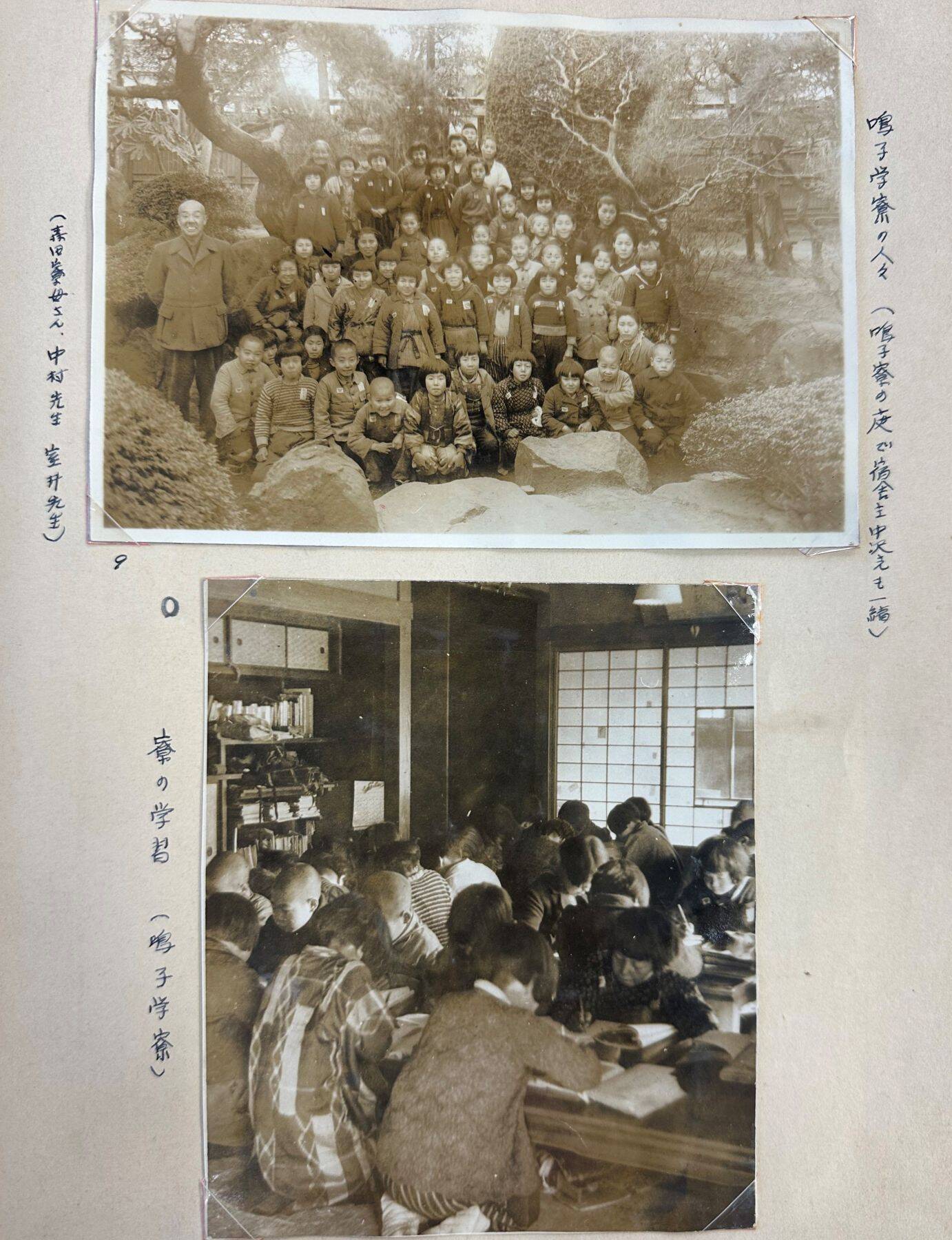

この資料は目黒区の月光原国民学校(現:目黒区立月光原小学校)の3~6年生が、昭和19年9月から、甲府市へ集団疎開した時のものなのですが、どんな資料が残されているのか。

めぐろ歴史資料館の元研究員で、現在は早稲田大学大学院で、こうした資料の研究をしている篠原佑典さんにお話を伺いました。

めぐろ歴史資料館・元研究員 篠原佑典さん

「現在確認される学童集団疎開の資料群の中では極めて多い量になります。

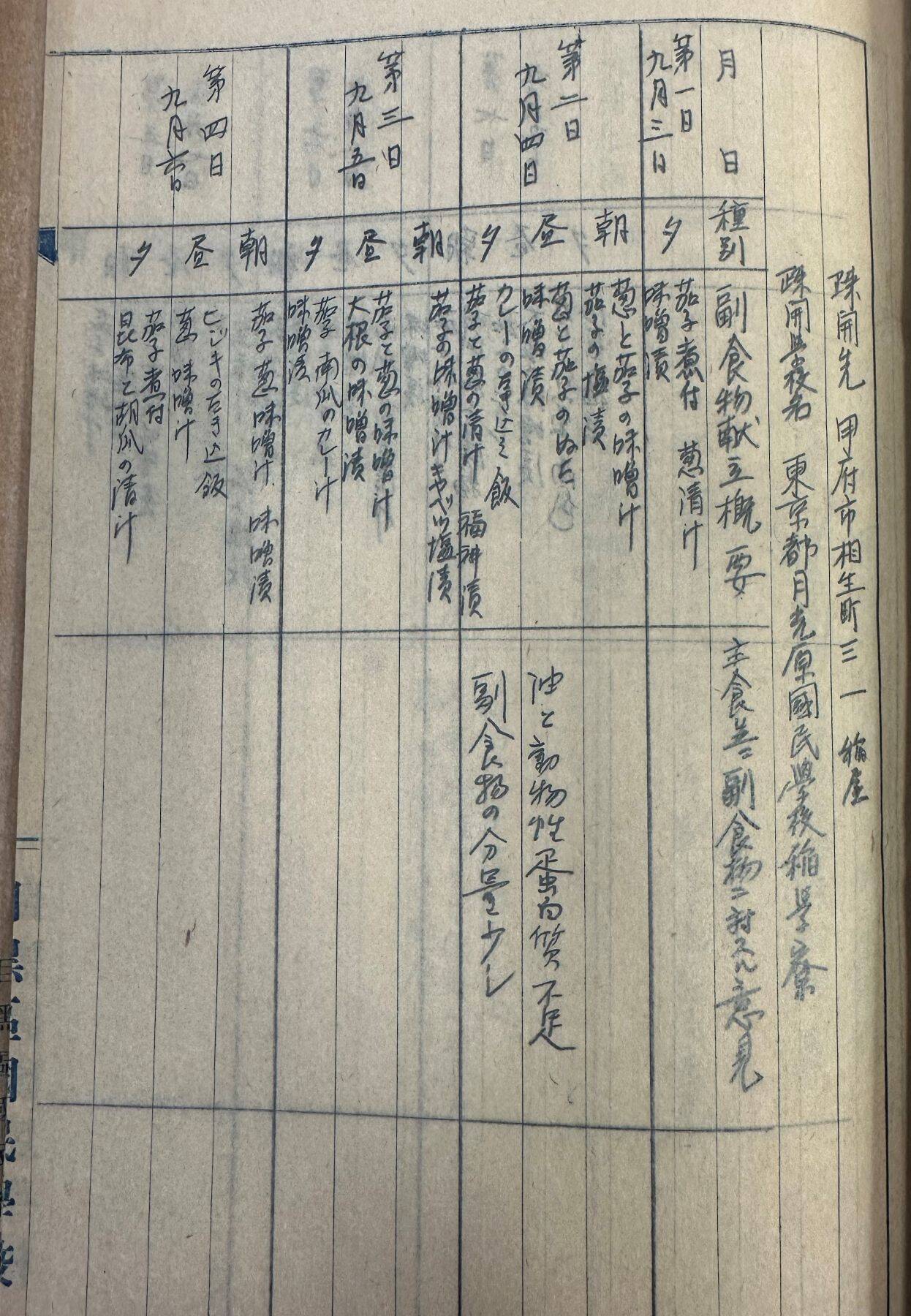

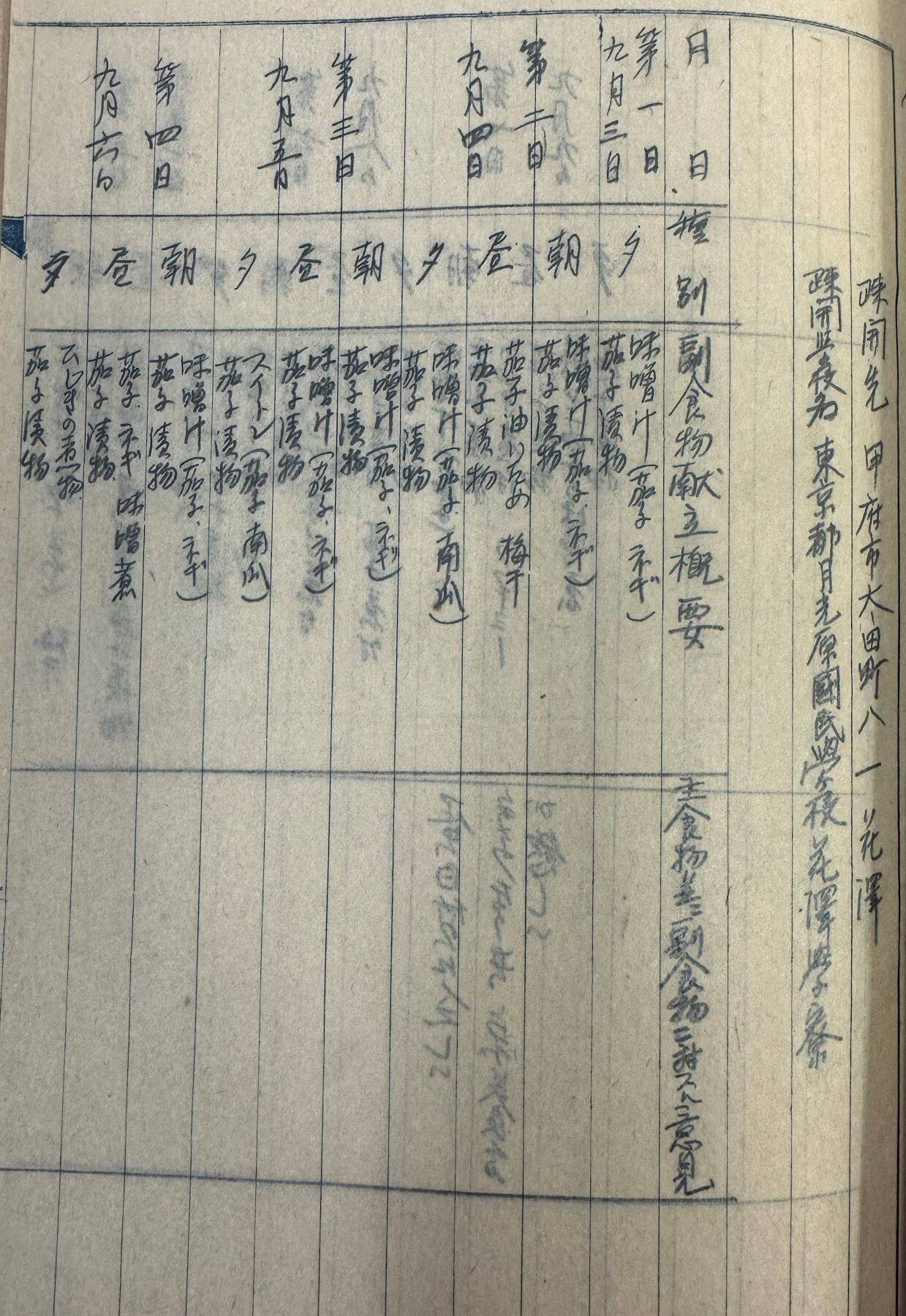

例えば東京都や目黒区から出された公文書、子ども達が住んでいた学寮と呼ばれる宿の日誌であったり、あとは当時出された献立なども残されています。

学寮日誌に関しては、学校の先生が毎日何があった、例えば空襲警報が鳴ったといったことを丁寧に書き留めていたものになります。子供たちが疎開先でどのような一日を過ごしたかという資料も残されています。朝早く起きて、まずは乾布摩擦から、学校へ登校し勉強する、帰ってからも子どもたちで色々なことをするなど、極めて詳細な一日が分かります。

また、学寮日誌の中には、定期的に子どもが寮から脱走して東京へ帰ろうとする様子も、そうです、「○○が脱走して甲府駅で見つかった」という記述もあります。」

疎開先での暮らしぶりが詳しく分かる資料で、区の職員や引率の教員が書き残したもので、疎開先へ向かう列車や宿の手配、教員・児童の名簿など、本当にたくさんの資料がありました。

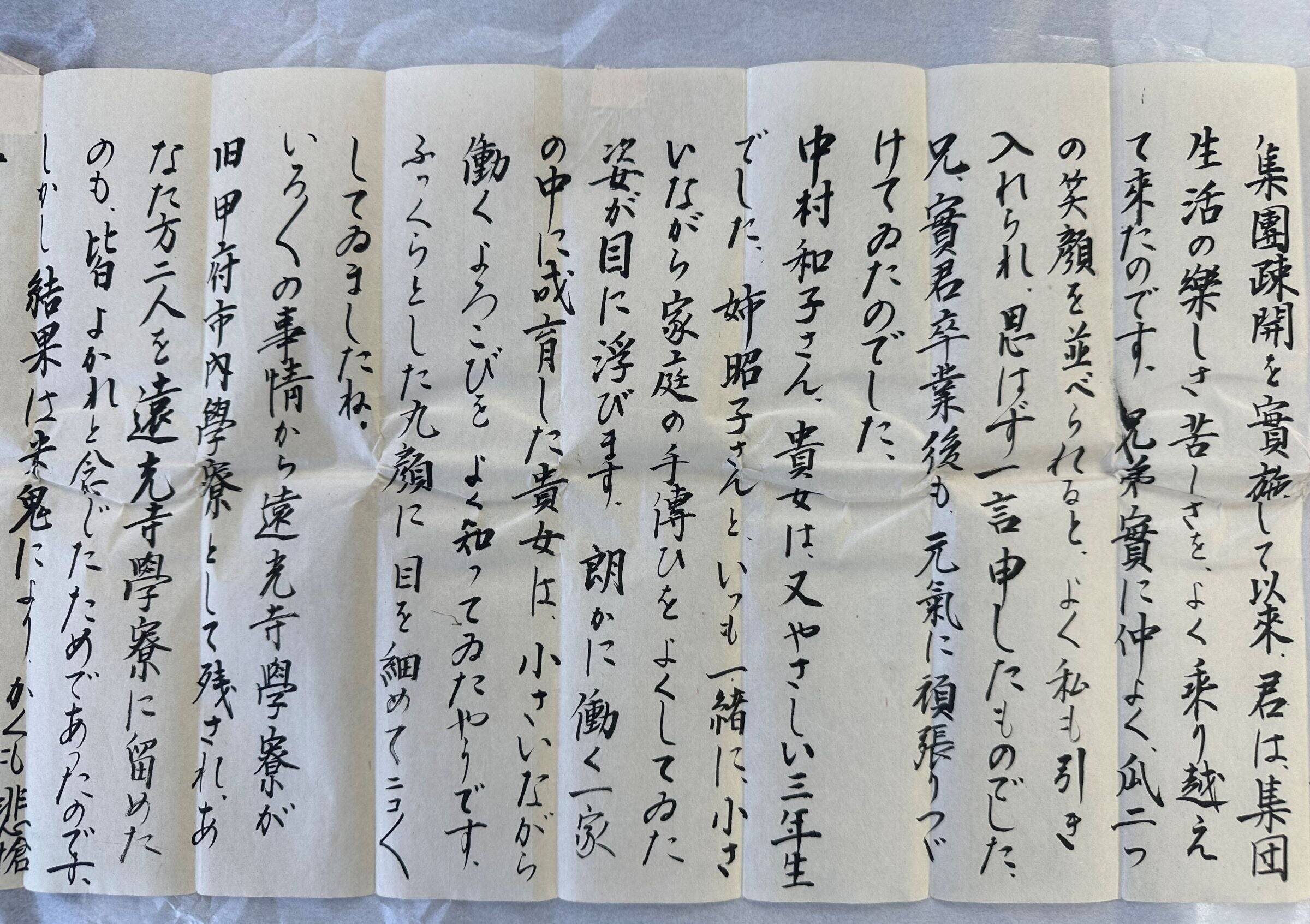

こちらが月光原小学校の学童集団疎開の資料の一部:目黒区めぐろ歴史資料館所蔵

また、篠原さんは、疎開先での毎日三度の食事を書き留めた資料は興味深く読んだ、と。

茄子とネギの味噌汁、茄子油炒め、茄子漬物、キャベツ漬物、時々すいとん。

食糧事情が厳しくなる中でも一日三食確保されていたため、受入れ先に感謝しつつ、「たんぱく質と脂肪が不足」など、栄養の偏りを懸念するコメントが何度も書かれています。

山の上の学寮から見る甲府の街の灯りが、私たちには東京に見えて・・・

では、実際の甲府での集団疎開はどんなだったのか。月光原国民学校のお隣、原町国民学校5年生の時に疎開を経験した、現在91歳の斉藤清子さんにお話を伺いました。

原町国民学校5年生の時に疎開を経験した斉藤清子さん

「煙の出る汽車に乗って行く、四人掛けで向き合って行くなんていうのは感動もので、親と別れるとかっていうこと全然、悲しみなんてなくて楽しかったです。

でもね、やっぱり夜になると親が恋しくなりますよね。で、私たちが居たのは山の上にある古湯温泉で、そこから夜になると、まだ灯火管制も何もないから、甲府の街の灯りが灯って、そうするとそれは甲府じゃないんです、私たちにしてみると東京なんです。あそこへ行くと家があるんじゃないか、真っ暗な山道をね、あの灯りまで行けば家へ帰れるっていうのがあってね、まあいわゆる脱走です。私、そこまでする勇気なかったけどもね、でも結構いましたね。下まで行ったって駅までたどり着けないでしょ?って言われるし、先生にね。でもそんなこと考えないです、子ども達。もう家に帰りたいことばっかりで。でも、うん、だんだん諦めがついて、そこでの生活が始まりましたね。」

まさに、資料にある通りだったんですね。出かける時は修学旅行のような気持ちですが、夜になると親が恋しくなってきて、疎開先の温泉宿から見える街の灯りが東京に見えてくる、と。(話しながら涙声に)しかし、だんだん諦めて、集団疎開が始まりました。

空襲を避けるための疎開先で空襲に遭ってしまった

そして翌年、昭和20年の7月6日深夜に甲府に空襲が。斉藤さんのその夜の記憶は鮮明です。

原町国民学校5年生の時に疎開を経験した斉藤清子さん

「おやすみなさいって言ってみんなが布団の上に横たわった瞬間に、窓が全部パーっと明るくなって、すごい音がして震えましたね。そしたら(学寮の)おばさんが『今日のは普通じゃない。ちょっとこれは危ないから自分で自分の命守りなさい。もう6年生でしょ』って言われて、玄関から出されて。

で、一番怖かったのは、シュルシュルバーン!って焼夷弾が落ちるんです。その時には布団かぶって道路の脇、ドブのところで、こうやってガタガタガタガタ震えるんですけど、たまたまね、見たんです。なんかね、2、30本束ねて落ちてくるんです、あれ見えちゃったんだから不思議だな。それがね、落ちてくる途中で空中でバラバラにほどけると、バラバラにその街全体に広がって落ちるの。落ちたとたんにドカーンドカーンって音がして、すぐそれが燃え上がってくる。ホントに震えあがったんです。頭から血を流してる人とか、怪我をした人、頭から火を噴いて歩いてるおじさんもいたしね。」

疎開をしたのに、空襲に遭ってしまったのです。しかも、自分の命は自分で守りなさいと言われ、1人で明るくなるまで逃げた。

めぐろ歴史資料館・元研究員 篠原佑典さん

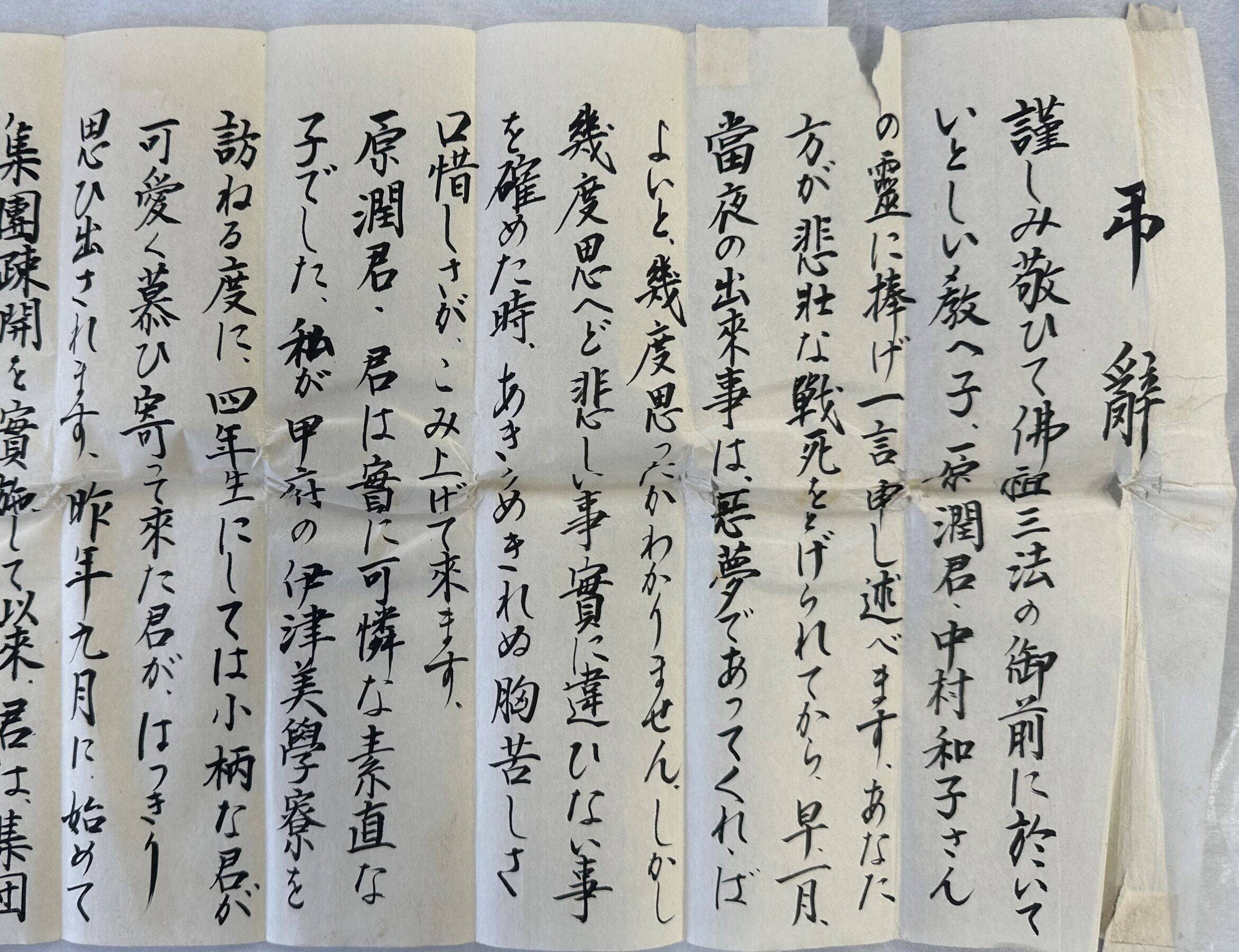

「都心での空襲を避けるために疎開させたわけですが、月光原小学校では、その疎開先で子どもたちが空襲に遭ってしまって、子どもが二名亡くなってしまっています。そうした疎開先で子どもが亡くなったことを東京都や目黒区に伝える公文書であったり、校長先生やお寺の住職が読んだ弔辞なども残されています。

そうした様々な面を記録した資料がこれだけまとまって残っているということが、やはり貴重だと思います。

そもそも学校の資料というのは極めて残りづらいという性格があります。それは校長先生の裁量で、最悪は捨てられてしまうケースもあります。また、学校の校舎建て替えで資料が失われることは、ままあります。今後も学校の資料を発掘、保存、収集しつつ、後世に残すため活動していきたいと思います。」

疎開児童が疎開先の空襲で死亡した、恐らく唯一の記録だと思う、と篠原さん。その詳細な状況も記録されており非常に希少性の高い資料だそうです。

篠原さんは今後も学校に残る学童疎開の資料を集めて、地域ごとにその様子を残していきたい、と話していました。

(TBSラジオ『森本毅郎スタンバイ』取材・レポート:近堂かおり)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)