毎週月曜日は東京新聞との紙面連動企画。今日は、この時期なかなか減らない海や川の事故についての記事に注目しました。

この夏の、全国の対象水域での溺水者数は、先週金曜日までの数字で318人と発表がありましたが、こうした海や川の事故はなかなか減っていないのが現状。

なぜ減らないのか、その背景を「事故の情報をどう集め、見せ、届けていくか、これが足りなかったのでは?」と考えて、今までと少し違う角度から、水の事故防止を呼び掛けるする取組みが始まっています。

助かったから記録されなかった声に注目!

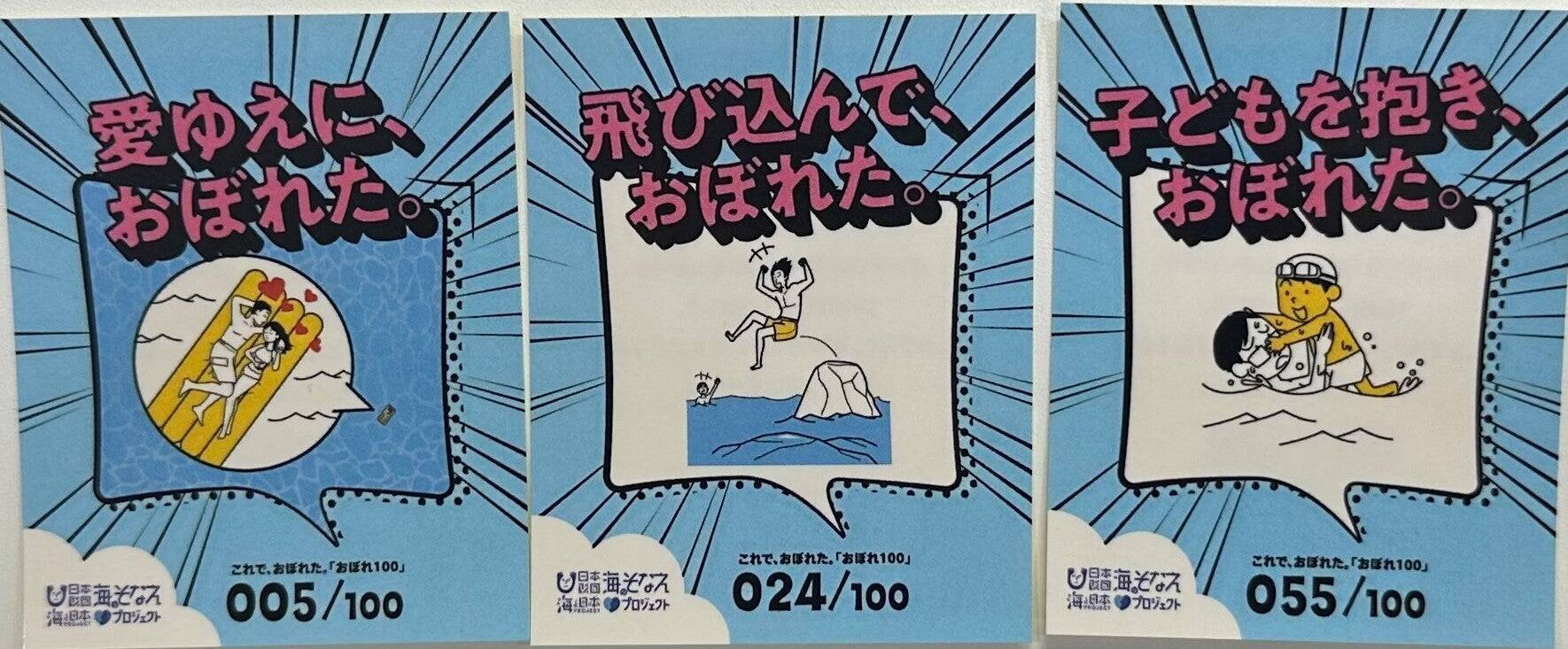

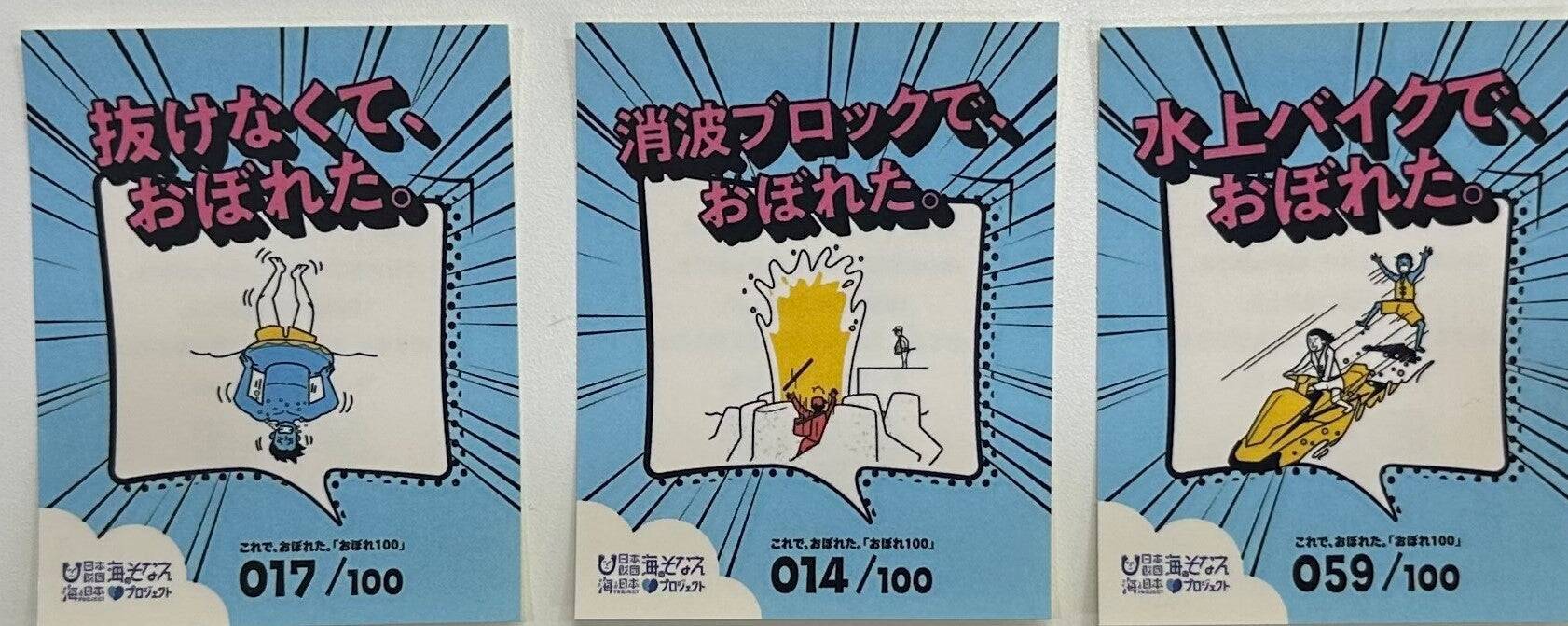

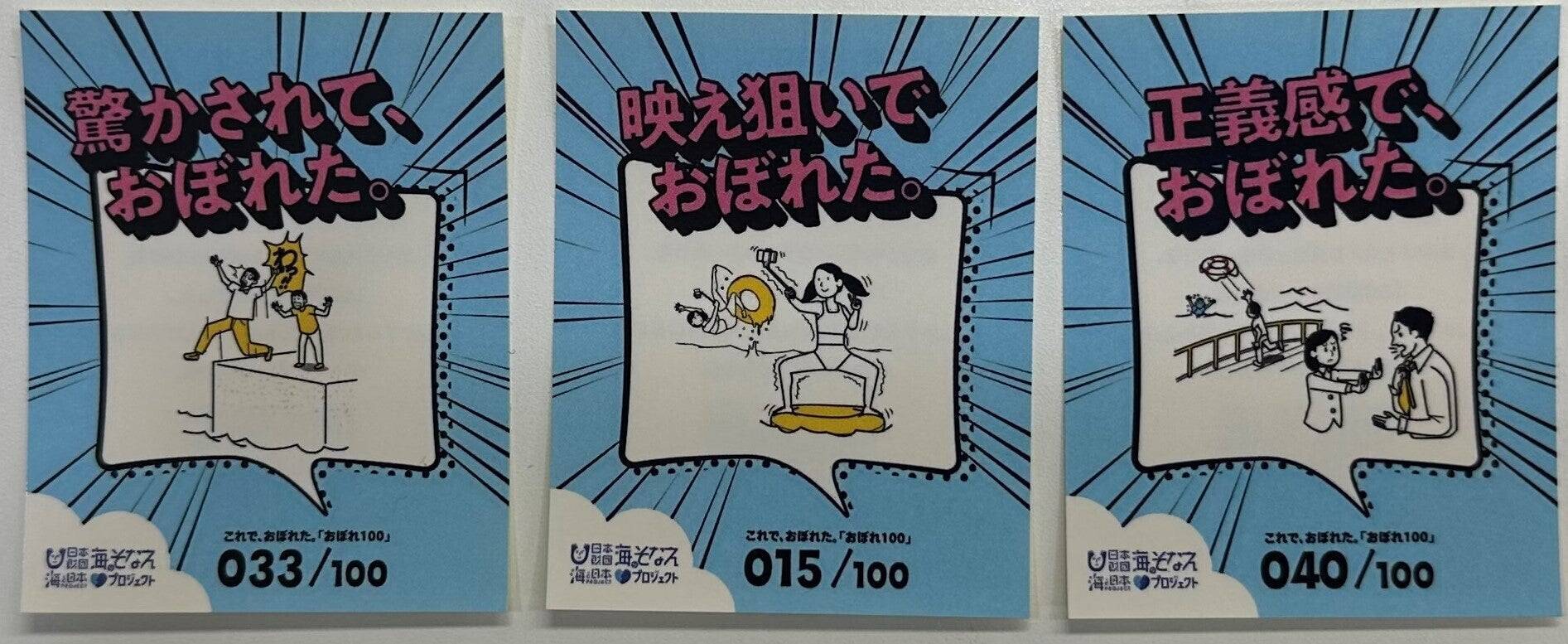

「これで、おぼれた。『おぼれ100』」

その一つが、「これで、おぼれた。『おぼれ100』」というものなのですが、これはいったい何??

『おぼれ100』を企画・制作した「日本財団 海のそなえプロジェクト」常務理事・海野光行さんに聞きました。

日本財団海洋事業部常務理事 海野光行さん

「実際にありがちな、溺れのきっかけ、これを整理したものが「これで、おぼれた。『おぼれ100』」という100通りの事例になってくると。溺れたんですけど事故にはつながらなかった、そういった事例を集めたということになってます。

色々ありますよ。例えば「浮き輪で、おぼれた」意味わかんないですよね、浮き輪でおぼれたって。要は浮き輪の使い方を間違えてしまう。あるいは、「スマホで、おぼれた」なんていうのもありますよ。スマホで夢中になってて、そのまま気づいたら沖に流されていたとか。

重大事故を未然に防ぐために、ヒヤリハットの段階で対策を意識してもらおうという意図もあるんですけども、自分も経験がある、とか、自分もこれやってしまうかもしれない、とか、そういう共感を得てもらって自分事化してもらう、この自分事化っていうのが大事だと思ってます。

今まで、こういう事故未満のデータっていうのは取られてなかったんですよ。なので、非常に貴重なものが、いま集まってきてるのかなと思いますね。」

救助機関が関わるような事故にはならなかったケースを「軽度な溺れ」と定義して、その経験をアンケートで募りました。その結果、「助かったから記録されなかった声」に注目したことで、「浮き輪があれば安心」「浅瀬だから大丈夫」という思い込みや油断に事故の芽が潜んでいることが分かったのです。

そこで、それを100の事例にまとめて、インスタグラムなどで発信。そうなってしまった時の対処法まで知ることができます。

今までとは違う事故に関するデータを使っての事故防止、ということです。

こちらが「これで、おぼれた。『おぼれ100』」

また、「海のそなえプロジェクト」では、浮き輪やライフジャケットを実際に使って、使い方や、メーカーによる違いを体験できる場所を海水浴場に作り、自分に、自分の子に、何を使わせれば安全に遊べるかを知る場所も設けました。

安全に溺れてみる体験

そして、もう一つ大きな柱が、安全に溺れてみる体験をしておく、という取り組み。

川では流れが急なところは危ない、海では離岸流は危険、という警告だけではなく、その危険を体験し、回避するための判断と行動を安全に学ぼべる場所を作りました。

東京オリンピック・パラリンピックの競技会場になった、江戸川区のカヌースラロームセンターの人工的な流れの中で体験できるというので、実際に参加させていただきました。(6月~9月に開催)

まずは、ライフジャケットを着て、救助を待つときの姿勢や、浮き方、泳ぎ方を学んびました。

その後、離岸流に流される、という経験をしました。陸から見ていると、大した流れじゃないように見える離岸流なのですが、落ちてみると速い!あっという間に流されてしまってビックリしました。

離岸流に逆らって泳いでみよう!!

そして、さらに、こんな体験もさせてもらいました。

「(松本さん)では、離岸流に挑戦してみようか! ね、これもなかなか出来ない経験なので、いかに大変かっていうのを身をもって理解してみてください。

(近堂)では、今度は離岸流に抗って泳ぐという体験をしてきます。いってきます!

(松本さん)10秒以上はがんばりましょう!じゃあ、行きましょう!(はーい!ジャバーン!)はい、がんばって~!5,4,3,2,1、はいオッケイ!

(近堂)ハァ・・・あ~これは、絶対やらない方がいい。離岸流には絶対に逆らわないで、流れて横に逃げるべき。全然、前に進みませんでした。」

動画

離岸流に逆らって泳いだのですが、離岸流、恐るべし!です。長いこと選手コースだったので、泳ぎには自信がありましたが、まったく歯が立たず。ヨレヨレになって岸にたどり着きました。正直、もっと逆らって泳げると思っていましたが、その過信でおぼれる前に安全に体験できてよかったです。離岸流には決して逆らわない、と誓いました!

もっと泳げると思ったけど・・・

一緒に体験をした子どもたちにも、感想を聞いてみました。

「4年生です。

今までとは違う経験ができて楽しかったです。なんか逆らうときに、水の流れがやっぱり強かったので、それに逆らうのが難しかったです。疲れたけど、いい経験もできたし、楽しかったです。「中学1年生です。結構泳げるかなって思ったんですけど、全然泳げませんでした。川を横断したんですけど、流れがある所で、川の流れが強くて川に流されちゃって全然向こう岸に行けなくて。25(メートル)は、平泳ぎだったら泳げるんですけど。

「中学1年生です。離岸流の流れが、実際に入ってみたときの方が速いってことが分かりました。選手です。(離岸流を逆らってみて)あ、行けました。行けたけど、長く泳ぐのはやっぱキツイと思いました。

ヘトヘト。オリンピック選手でも1メートル2メートルは(逆らって泳ぐのは)難しいっておっしゃってたから、自分にはかなわないから、離岸流のとこにはいかないように。楽しかったし、すごい海の怖さを知れたっていうか、知って海に入った方が対策できるっていうのが分かりました。」

離岸流に逆らって泳げた子もいました!将来ライフセーバーになってくれ~!と声がかかっていましたよ。

もっと泳げると思っていた子は多かったようで、みなさん体験してみてビックリしていました。

講師の松本さんをはじめとした、日本ライフセービング協会のライフセーバーの方3人、ライフセーバーの資格を持つ慶應幼稚舎の先生方(お医者さんでもある方もいました)、元海上保安庁の隊員の方など、万全の態勢でできる、このおぼれ体験は非常に好評だそうで、他の場所でもできるように今後考えていきたい、と話していました。(今年は9月まで実施。予約制、まだ多少の空きはあるそうです。)

まだまだ残暑は厳しい日々が続きます。水辺で遊ぶ機会も多いと思います。しっかり学んで気を付けたいですね!

(TBSラジオ『森本毅郎スタンバイ』取材・レポート:近堂かおり)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)