今週の月曜日のこのコーナーで水難事故を防ぐ取り組みということで、溺れそうになったが事故には至らなかった「事故未満」のケースを集めて発信したり、「離岸流」を安全に体験する取り組みを紹介しましたが、今日は「AI」を使った世界初の水難事故予防システムを取材しました。

AIで防ぐ水難事故、どんな技術?

その名も「AQUAGUARD(アクアガード)」というAIシステムなんですが、どんな技術なのか。有限会社パシフィックネットワーク 新規事業開発ディレクターの白井勇喜さんのお話です。

有限会社パシフィックネットワーク 新規事業開発ディレクター 白井勇喜さん

事故が起きる前の動作、人の溺れの疑いがある動作っていうところでAQUAGUARDが検知する。例えばプールであれば水深が深いところに身長が小さいお子様が遊びに来た時に、浮き輪じゃない方は大体プールサイドでちょっと捕まりながらカニさんのように横に移動していく、もしくはジャンプしながら移動するお子さんって結構いるんですよ。そのタイミングに水しぶきがかかって飲んでしまったとか溺れてしまう可能性ってあるなと。事故が起きる前の動作、いわゆるカニさん歩きをしているとか、上下にジャンプしているようなところで、AQUAGUARDが検知する。そうすることで監視員だったりライセーバーが事故が起きる前に意識して見ることができる。ここがAQUAGUARDの強みなのかなと思っています。

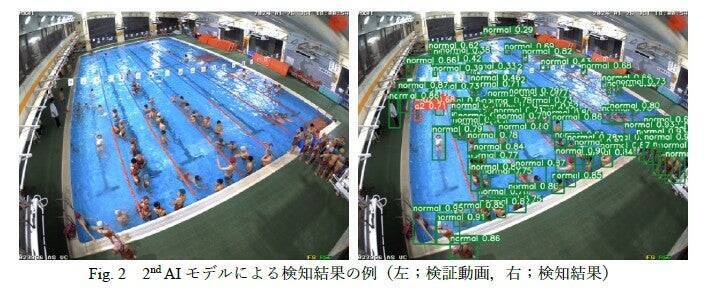

「溺れる前の動き」をAIで検知するんです!プールにカメラを設置して、そこで遊んでいる何十人という子供の動きをAIが分析して、「溺れる前の特徴的な動き」「事故が起こりそうな動作」を感知したら素早く監視員のスマートウォッチに知らせる。

検知対象となる動き/提供:導入先の原田学園スイミングスクール事故が起こりそうな動作というのは、白井さんのお話にあった「カニさん歩き」や「浮き輪がひっくり返る」など。また溺れの疑い、一見遊んでいるようだけど実は溺れている可能性がある動きとしては「水面をたたく」や「はしごをのぼるような動作」など。

こうした動きについて、監視員の体験や子供たちの実際の動きといった大量のデータをAIに学習させて「事故か、そうでないか」の精度を高めていくわけなんです。

これまでにも水難事故対策の技術はあったのですが、溺れる前の予備動作をとらえて水の事故を未然に防ぐ技術としては世界初なんだそうです!

導入してからどう変わった?

このAQUAGUARDを実際に導入している施設にも話を伺いました。鹿児島県の原田学園スイミングスクール 事務主任 広報担当の齋藤大さんのお話です。

学校法人 原田学園スイミングスクール 事務主任 広報担当 齋藤大さん

導入前はですね、基本的には監視を複数名という形でつけてはいたんですけど、どうしても子ども同士でトラブルがあったりすると、そこのところに人が取られてしまって、監視の目が離れてしまったとか、どうしても25m×長方形のプールになるので端から端までは見えないとか、奥深くなると光の屈折の関係でそこまでは見えないというのがあるので、これ(AQUAGUARD)を入れたことで事前に検知をする。

その後にチェックして人間とAIとでダブルチェックができるようになったので、ヒヤリハット事案自体はすごく減ったと思います。そういった意味で監視の重要性を強く意識するようになりましたね。

監視員が子供の異変に気付くのがそれだけ早くなったということなんですね。また、監視員の意識についても、いかにAIが未然に知らせてくれても、人がそれに対応してすぐに動ける体制がなければ意味がない!ということでそれぞれの意識がより高まったと齋藤さんは話していました。

また、溺れる前の特徴というのは、その現場によって差があるのでこちらのスイミングスクールでは、過去のヒヤリハット事例をAIに学習させて日々調整を行いながら完全オリジナル版で運用しているそうです。

AQUAGUARD、今後の活躍の場は?

最後に、AQUAGUARDの今後の展開について再びパシフィックネットワークの白井さんのお話です。

おそらく今の水域での事故を未然に防ぐっていうところで、一番しっかりとできていないところが、夏季の学校プールと幼稚園保育園だと思うんですね。要はスイミングスクールであったりだとか、市営経営プールのスイミングってなると監視員が確実に学びがあって監視体制に入っていると思うんですけれども、夏季の学校プールっていうのはだいたい保護者の方がローテーションをしてたりっていうところがあるので、どういう視点で監視すればいいかっていうのがわからなかったりとか、幼稚園保育園っていうところでいくと動きの予測がなかなか難しいっていうところもあるので、そういう部分では導入をなるべく早くしていかなければいけないんじゃないかなと思っています。 ゴールはですね、スマートフォンアプリケーション開いて三脚に立てて映していたらスマートウォッチに来るっていうぐらいの進化をしていきたいなと思っています。

より手軽に、いろんな場面で、誰もが使えるようになれば、プールだけではなく海や川での活躍もありそうですよね!

最近の水難事故の特徴として、公益社団法人日本ライフセービング協会は、SNSの影響で人の目が届かない水域に行ってしまう事例が多いと話します。コロナ禍以降、密を避けた「穴場の海辺や川辺」などが広まって、水難事故が減らない状況が続いています。

人の目が届かない場所で、こうした技術の活用が期待されます。

(TBSラジオ『森本毅郎スタンバイ』取材・レポート:糸山仁恵)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)