速く高い米AI株ラリーには、バブルを警戒する声も出ています。筆者は、バブル(大きな泡)とは言えないとして、フロス(小さな粒々の泡)が頻発して弾けながらの上昇相場と捉えて対処しています。

※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の田中泰輔が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「 【米日株】AIフロス相場。乱戦を勝ち抜く 」

サマリー

●米AI株相場を、まだバブルとは見ていないものの、フロスが頻発する相場として対応中

●個別銘柄の浮沈の激しさが相場全体ではならされ、シンプルな上昇トレンドを形成している

●AI相場がさらに上昇するほど、中長期の収益機会が減るとの認識から、投資戦略を考える

AI相場はバブルかフロスか

2023年以降、人工知能(AI)汎用半導体で独壇場のエヌビディアがけん引した株式相場の大ラリーは、裾野を広げ、新たなステージに入っています。あまりに速く高い相場上昇に、バブルを警戒する声も出ています。10月8日には、国際通貨基金(IMF)専務理事と英国の中央銀行であるイングランド銀行が公的立場から初めて、米AI株相場のバブルを懸念する指摘が出ました。

AI関連企業の業績、需要の見通しをチェックする限り、2000年のITバブルに比べると足元の相場はバブルとは言えないと、私は認識しています。ただし、バブルと言えるほどの大きな泡ではないものの、個別の銘柄や業種、あるいは相場の折々に、フロス(小さな泡)がふつふつ湧き出て、破裂して消えていく状況を観察しつつ、対応しています。

ここ数カ月、AIの巨大企業の株価が1日に5%、10%、時に30%も高下する相場は、フロスがそこかしこに出ては消える展開と言わざるを得ません。決算の業績評価、トランプ政権によるAI支援プログラムや大型ディール、主要AI企業間の投資や提携、競合する中国のAI開発などのニュースに、相場は過敏に反応します。

これに対応するのは「勝ち逃げ上手」の私でも、相当な苦労を強いられます。

個別銘柄の高下が激しく、フロスが出ては消える展開は、相場上昇で膨らむ潜在的な売り逃げ圧力がガス抜きされ、そのガスがローテーションで別の銘柄に入り込むような趣です。こうして巨大なバブルのような売り圧力がたまるのを防ぎ、相場の上昇が継続し得るという判断をしてきました。

フロスがつながってバブル化も

留意すべきは、いくらフロスでも、個々の企業の規模が大きくなり、しかも、相互に連携を強めていることです。

オープンAIとエヌビディアを軸に、カスタム半導体のブロードコム、AMD、データセンターを構築するグーグル、メタ、アマゾン・ドット・コム 、マイクロソフト、AIのデータ処理に要する電力を担うビストラ、コンステレーション、AIソフトウエアのオラクルやパランティアなどの花形企業の提携は、自然な展開と言えるでしょう。

しかし、そうしたニュースのたびに、当該銘柄が急騰します。そして、この企業間の投資や取引が、例えば、オープンAI→エヌビディア→オラクル→オープンAI→…と循環取引になるなど、自己増殖するかのような株高の連鎖も観察されます。連携によって一段の成長・発展が起こるという期待と、自己増殖的な株高に持続力があるのかという懸念が付きまとうのです。

10月7日の米国市場では、ヒヤリとさせる情報が流れました。オラクルは提携するエヌビディアの半導体が高すぎて、利益率が市場の評価よりかなり低いという報告でした。AI企業間の提携のリンクが外れたら…という不安が、AI株全体の急落を招きました。

その後、各社アナリストから、同社の利益率が初期的に低いことは問題にならず、今後の利益率上昇見通しを確認するレポートも出て、相場はすぐ失地を挽回しています。

相場は急速に上昇すれば、おのずと投資家の含み益を大なり小なり膨らませていきます。投資家は、いざとなればいつでも売り逃げられるというほど含み益が増えると、慢心が出てリスク判断が甘くなり、過大な投資リスクを取りやすくなる性向が見られます。

そしていざ相場が反落して、含み益が減り、含み損になりかねない事態では、恐怖に襲われ、売り逃げラッシュにもなりかねません。

これは速く高い相場に内在する自然な力学と言えます。相場全体が熱狂から陶酔に至る程度が広く大きくなるほど、バブルとされます。足元の相場が、湧いては消えるフロスの多発相場だとしても、大きめのフロスの破裂が連鎖して、バブル的な相場下落になる可能性を排除できません。

フロス多発相場への対処法

私は「フロスが連鎖破裂する」と、警報を出しているわけではありません。事前にはバブルかフロスかの判定は不可能であり、その破裂をピンポイントで予測するのも不可能とされています。

従って、私が「売り逃げ上手」と自称していても、高値を言い当てる不思議な力を持ち合わせているのではなく、バブリーあるいはフロシーな相場上昇に遭遇したら、上値2割を捨てても構わないという割り切りスタンスで、サクサク利益確定売りをするだけです。

これが最初の対処法です。売って身軽になれば、相場が反落しても、続伸しても、次にどう買うかを検討し、実行するだけです。

また、今回の銘柄ごとのフロシーな相場がローテーションで物色される展開では、個別銘柄の浮き沈みを首尾よく捉えて勝ち逃げするのは、至難の業でした。

私がこの場面で活用したETFは Direxionデイリー・テクノロジー株ブル3倍(TECL) です。構成銘柄はエヌビディア9.7%、マイクロソフト8.4%、アップル8.4%、ブロードコム3.5%、オラクル2.8%、パランティア2.6%など、申し分ないでしょう。

レバレッジが効くので、AI個別銘柄に投資した場合の華々しい収益機会に遜色ない上昇と、個別銘柄のかく乱的変動をならす分散効果の両方を享受できます。

しかし、TECLのようなレバレッジ商品について、絶対に肝に銘じておくべきは、控えめな下落局面でもレバレッジが効いて、大きな損害を被りかねないリスクです。

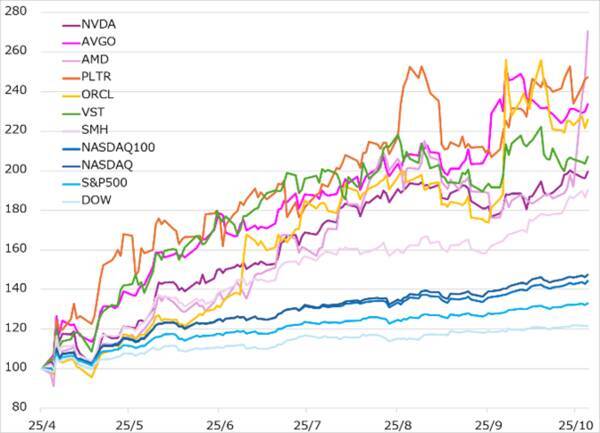

ここ数カ月の相場上昇場面だけであれば、AIの花形銘柄を上回る大きなリターンになっています(図1)。

<図1>米主要AI銘柄の推移(2025/4/4=100)

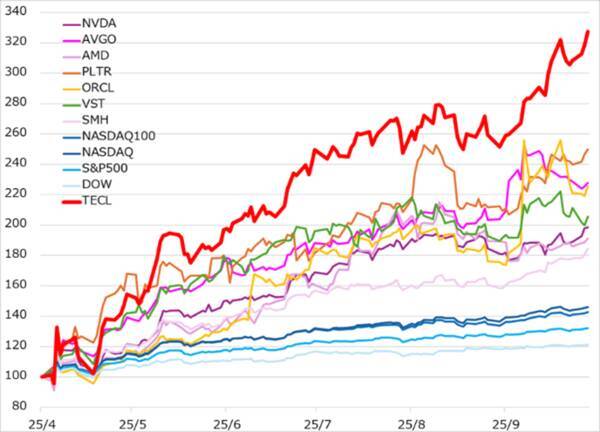

しかし、トランプ関税ショックをまたぐ年初来パフォーマンスで見れば、4月の落ち込みがひどく、もし最近までホールドしていたとしても、リターンもほどほどにしかなりません(図2)。

<図2>米主要AI銘柄とTECL(2025/4/4=100)

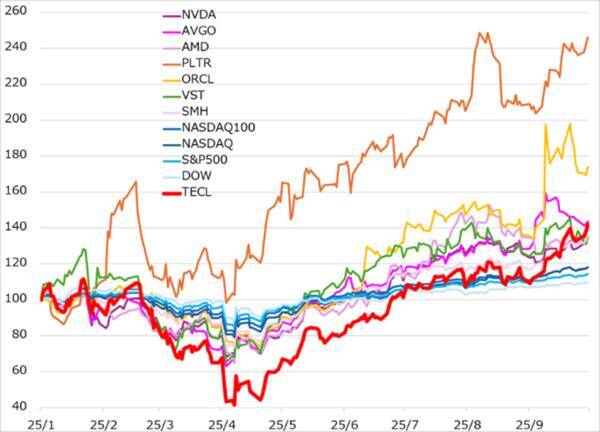

それよりも、4月にかけての下落過程で、心理的に参ってしまうでしょう(図3)。TECLのようなレバレッジETFは、上昇相場に限って短期的に楽しむためのものと割り切ることが必須です。

<図3>米主要AI銘柄とTECL(2025/1/2=100)

筆者は、短期相場の力学解析が専門の一つです。読者には、短期的な相場で、値動きを楽しみたい人も、翻弄(ほんろう)されて困っている人もいるでしょう。

ここで解説する、速く高い相場に挑むモメンタム投資という楽しみ方や狙い方もありますが、割安な優良銘柄を購入してじっくりホールドするバリュー投資は投資の王道です。華々しくフロシーなAI相場の先導銘柄たちが、1年後、3年後、5年後まで保有し続けられるだけの展望があるか、ご自身の投資スタイル、投資期間を今一度考えてから、銘柄を評価してみてください。

AI相場が上がるほど、中長期投資の収益率に確信を持ちにくくなるでしょう。それでも投資に取り組みたいなら、おのずと短期の相場力学に目線を向けることになります。

*本稿は個別銘柄を推奨するものではありません、投資はご自身の判断と責任において行ってください。

■著者・田中泰輔の 『逃げて勝つ 投資の鉄則』(日本経済新聞出版刊) が発売中です!

(田中泰輔)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)