なぜ中国は今になって初めて、米国に対する圧力手段としてレアアースを利用したのか?トランプ政権第1期に米国が貿易敵対行為を始めた時でなく、バイデン政権が3年前に半導体輸出規制を発動した時でなく、なぜ今なのか?中国のアナリストによる興味深い解説を視聴したところ、意外にもその説明の大部分は…ヘリウムに関するものだった。

経済的消耗戦を仕掛ける中国の「Delete A」政策

仮に中国がレアアースを全面的に輸出禁止にすると、半導体・軍事産業のみならず、ハイテク・エネルギー・自動車産業など広範囲に渡って非常に深刻な影響が出るだろう。

ウォール・ストリート・ジャーナルの10月9日の記事「破られた約束の果て:中国に対する米経済界の新戦略」は、レアアース戦略の背後にある中国のしたたかさを取り上げている。

記事によると、中国の調達政策に関する内部指令である「79号文書」や「551号通知」には、「Delete A(Aを削除)」、つまり「Delete America(米国を削除)」という表現が使われているという。中国政府は米国を市場から締め出すよう設計された「Delete America」政策の下、経済的消耗戦を仕掛けていると指摘している。

レアアースは自然界において単独では存在せず、複数の元素が同時に混在する鉱石として産出される。これらの鉱石には十数種類の希土類元素が微量ずつ含まれ、それらは化学的性質が非常に似通っている。そのため、金や銅のように単純な精錬で目的元素を取り出すことはできず、分離に「数百回以上の化学抽出」が必要だ。

さらに、抽出過程で大量の薬品・溶媒・水を使い、環境負荷が非常に高い。特にトリウムやウランを含む鉱石を扱う場合、適切な廃棄物処理が欠かせないが、そのコストとリスクが高いため、欧米諸国では精錬、分離工程が敬遠されてきた。日本や欧州では環境規制のため、採算が取れず撤退した企業も多い。結果として、環境規制が比較的緩やかで労働コストの低い中国がこの工程を担うようになり、現在では世界の精製・分離能力の7割以上を中国が独占する状況が生まれた。

このように、レアアースの抽出・分離の難しさは、単なる技術課題ではなく、資源安全保障や地政学的リスクにも直結している。環境負荷を抑えつつ高純度分離を実現する新技術が各国で研究されているが、商業化にはまだ時間を要するとされている。このレアアースの分離難易度の高さこそが、現代産業のサプライチェーンにおける最大のボトルネックとなっている。

中国がレアアースの抽出、分離という高度で環境負荷の大きい技術を確立し、世界の供給を支配するようになったのは、数十年にわたる国家主導の産業政策と地道な技術蓄積の結果である。

エネルギー関連の研究を行うオックスフォードの機関、Oxford Institute for Energy Studiesのレポート「China’s Rare Earths Dominance and Policy Responses(中国のレアアース支配と政策的対応)は、中国がどのように国内で精製し、分離する能力を拡張してきたかを分析している。

それは1970年代にまで遡る。当時、中国は内モンゴル自治区にある鉱山で世界最大級のレアアース鉱床を発見し、国家主導で採掘、精錬体制の構築を進めた。鄧小平は1980年代に「中東には石油があるが、中国にはレアアースがある」と語り、希土類を戦略資源として育成する方針を打ち出した。

政府は軍需、宇宙開発、センサーなどに使われる磁性材料などの重点分野に研究資金を集中させ、大学、国有研究所、軍事企業が連携して分離、精製技術を開発した。中国は膨大な人員と長期実験によって効率的なプロセスを確立し、環境負荷を犠牲にしても低コストで大量生産する体制を整えた。1990年代、欧米や日本の精錬事業者がコスト競争で撤退する中、中国が世界シェアの大半以上を握る独占体制が形成された。

中国にとって追い風となったのは、世界的な環境意識に対する高まりであった。欧米企業が独自精錬技術を失う一方、中国企業は環境問題を逆手に取る形で国家補助金を背景に工程の最適化に邁進した。

こうして、中国は「安価、大量、高純度」を同時に実現し、世界で唯一、採掘から分離、磁石加工までを一国完結できる体制を築いた。

現在、中国のレアアース技術は単なる化学工程ではなく、国家安全保障、外交、産業政策の中核技術として位置づけられている。

AIは新たなグローバルな軍備競争であり、政府(米国と中国)によって資金提供される

【多くの人が疑問に思っている質問がある:なぜ中国は今になって初めて、米国に対する圧力手段としてレアアースを利用したのか?トランプ政権第1期に米国が貿易敵対行為を始めた時でなく、バイデン政権が3年前に半導体輸出規制を発動した時でなく、なぜ今なのか?中国のアナリストによる興味深い解説を視聴したところ、意外にもその説明の大部分は…ヘリウムに関するものだった。

全く知らなかったのだが、彼の説明によれば2022年まで中国はヘリウムの95%を輸入に依存しており、その大半は米国が支配していた。世界トップ10のヘリウム生産企業のうち4社が米国企業で、残り6社も全て米国技術を採用していた。ヘリウムは単なるパーティー用風船のガスではない。量子コンピューティング、ロケット技術、MRI装置、半導体リソグラフィ装置の冷却剤など、数多くの産業用途がある。要するに彼が説明しているのは、中国がレアアースカードを切った場合、米国はヘリウムというさらに強力な切り札を握っていたということだ。

この事実は中国国内に大きな警戒感をもたらした。2022年末に学術誌『Frontiers in Environmental Science』に掲載された論文で、中国石油天然気集団公司(ペトロチャイナ)北京石油勘探開発研究院の研究者らは、米国がヘリウム輸出に「締め付け」封鎖を課せば中国は深刻な影響を受けると強調している。

過去数年間、中国では「ヘリウムの枷(かせ)」を断ち切るための巨大な取り組みが行われ、7つのヘリウム抽出施設が稼働を開始。さらに輸入先を米国からロシアなどの友好国へ転換した。中国の研究エコシステムもヘリウム依存問題の解決策を模索するためフル稼働し、中国科学院は2024年度 「傑出科学技術成果賞」を新たなヘリウム抽出技術プロジェクトに授与した。その理由は「これらの科学技術成果が米国の長年の独占を打破し、中国のヘリウム資源の安全保障を確保した」ためである。

結果として、2024年末までに中国の米国ヘリウム依存度は5%未満に低下した。「ヘリウムの枷(かせ)」は断ち切られたのである。

多くの人が気づいていないのは、力とは意図やレトリックではなく、実際に何ができるかだということだ。米国が制裁や輸出規制を課しても、なぜ各国がほとんど報復しないのか疑問に思う人も多い。

答えは単純だ。できないからだ。代替手段も、技術も、サプライチェーンも欠けている。

中国は、あらゆる圧力ポイントを体系的に排除するために、途方もない努力を払った最初の国だ。ヘリウムだけではない。半導体、エネルギー、通信、医薬品など、あらゆる分野で。だからこそ、今になってようやくレアアースという切り札が使えるのだ。中国が突然攻撃的になったからではなく、彼らが「ノー」と言える能力を育んできたからだ。

最後に一言:欧州人として、これは憂鬱であると同時に奮起を促すものだ。憂鬱なのは、真の主権を獲得し「ノー」と言える能力を自ら開発するという課題の途方もない大きさを浮き彫りにするからだ。奮起するのは、中国は実際にそれが可能であることを示し、我々が適切に実行すれば比較的短期間で達成できることを証明したからだ。ただし欧州の現在の指導者層を考えると、この最後の部分は確かに非常に、非常に大きな「もし」に過ぎないが…】

(Arnaud Bertrand)

エスカレートするかに見えた米中の対立は、レアアース問題でカウンターパンチをもらったトランプがTACOっていったん軟化する兆しを見せている。トランプ米大統領は12日、自身のSNSである「トゥルース・ソーシャル」に、「中国については心配いらない。すべてうまくいく、尊敬されている習近平国家主席はいま調子が悪いだけだ。彼は自国の不景気を望んでいないし、私もそうだ。米国は中国を助けたいのであって、傷つけたいわけではない」と投稿した。

トランプのSNS投稿(これまでで最も早いTACO)

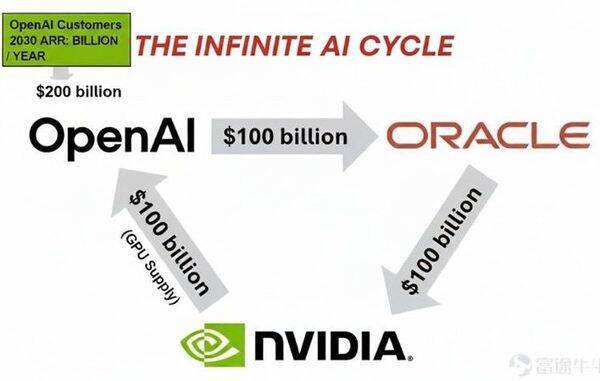

AIは新たなグローバルな軍備競争であり、資本支出は最終的には民間ではなく政府(米国と中国)によって提供されるだろう。OpenAI とエヌビディアを中心とするAI企業間の循環投資は見せ金であり、「見出しによって株価を押し上げる」というベンダーファイナンシングの循環的な動きによっていくら株価が上がっても、実際には民間だけでは資金を調達できないからだ。

無限のAIサイクル(AI企業間の循環投資)

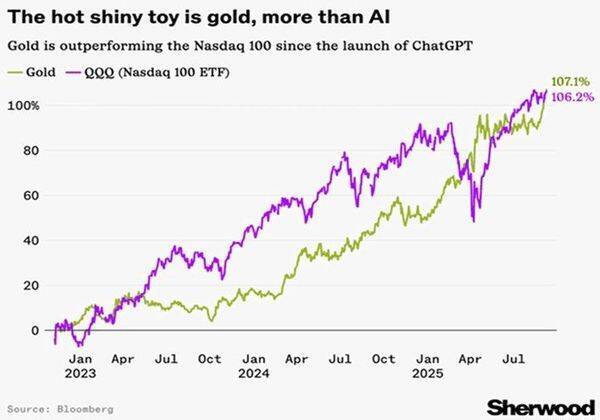

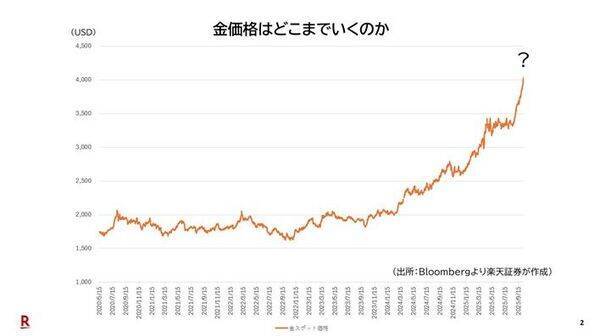

ゴールドやシルバーやビットコインがなぜ急騰しているのか?それは株高によってAI軍備競争の資金調達をするために行われるプリンティングマネーの裏返しの動きである。ゴールドが上がっているのではない。

ChatGPTのローンチ以来、ゴールドはナスダック100をアウトパフォーム

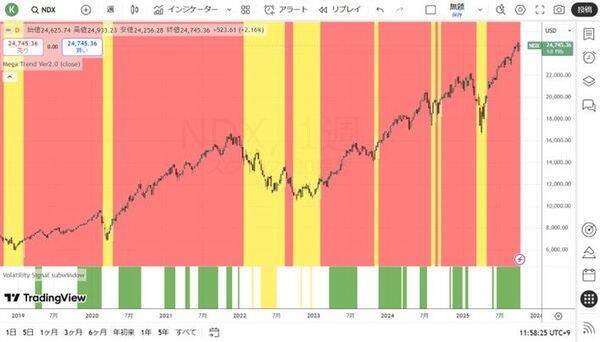

ナスダック100CFD(週足)

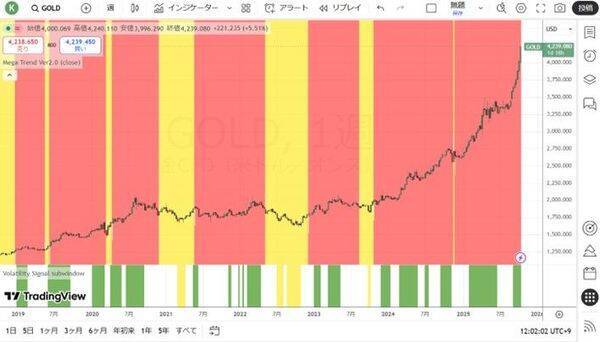

ゴールドCFD(週足)

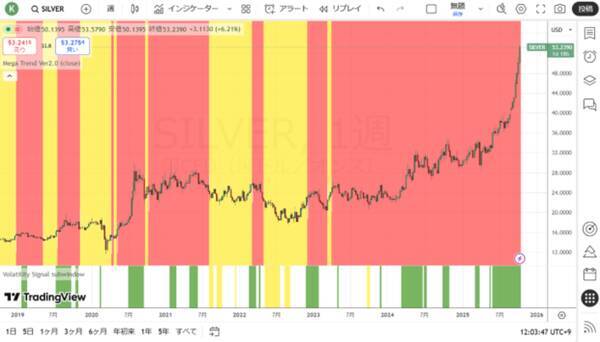

シルバーCFD(週足)(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

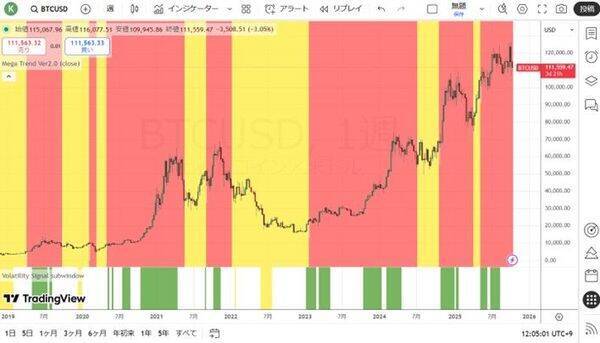

ビットコイン/ドル(週足)

トランプ政権はプリンティングマネーによるAIブームによってAI軍備資金を調達し、通貨の下落によって連邦債務の価値を下げるという合理的なインフレ(ステルス)増税政策を続けている。

ゴールドマンはこの市場は「ホテル・カリフォルニアのような気分」だと述べている。

「いつでもチェックアウトできるが、決してホテルを去ることはできない」

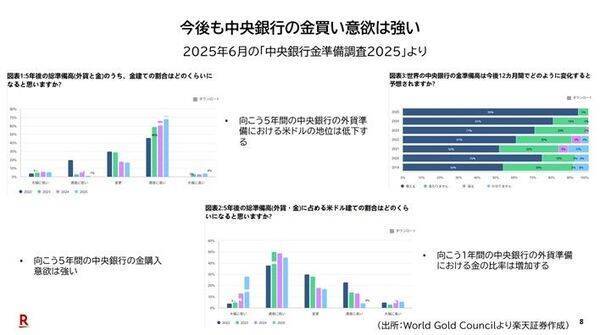

10月15日のラジオNIKKEI「楽天証券PRESENTS 先取りマーケットレビュー」

10月15日のラジオNIKKEI「楽天証券PRESENTS 先取りマーケットレビュー」は、原田雄一朗さん(楽天証券 FX・CFD事業本部長)をゲストにお招きして、「ゴールドはどこまで上がるのか」、「ゴールドに理論価格はあるのか?」、「1998年のミンスキーモーメント(あれ以上の流動性パニック相場は今のところ到来していない)」というテーマで、原田さんと話をしてみた。ぜひ、ご覧ください。

ラジオNIKKEIの 番組ホームページ から出演者の資料がダウンロード出来るので、投資の参考にしていただきたい。

10月15日: 楽天証券PRESENTS 先取りマーケットレビュー

(石原 順)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)