ディズニー・ピクサーのアニメ映画『カーズ』は、その企画当初、クルマを擬人化して魅力あるキャラクターにする手法が模索されました。若いアニメーターにその手法を伝授したのが、かつてプラモデルのパッケージなどを手掛けていたデイブ・ディールという人物。

ディズニー・ピクサーが2006(平成18)年から展開しているアニメ映画『カーズ』。ジョン・ラセター監督がその企画を立ち上げ、最初にスタッフたちと取り組んだのは魅力的なキャラクターを考案することでした。ただ、『カーズ』のときは、それがなかなかうまくいかなかったというエピソードが伝えられています。

彼とピクサーのスタッフたちには豊富な経験があり、特に「動物」を擬人化するスタイルには絶対の自信を持っていたと言ってよいでしょう。しかし今回のキャラクターは「自動車」。ピクサーの若いアニメーターたちには、クルマを擬人化する方法がわかりませんでした。どう描いたら、どう動かしたら、クルマの絵に命を吹き込むことができるのか……。

考えあぐねていたある日、ジョン・ラセターは少年の頃に夢中で組み立てたプラモデルのシリーズを突然思い出しました。

米レベル社のプラモデル「ディールス・ホイール」。『カーズ』のジョン・ラセター監督に影響を与えた(ヤマダマ撮影)。

それはカリフォルニアのレベル社が1970~75(昭和46~50)年頃に発売していた「ディールス・ホイール(Deal’s Wheels)」という模型シリーズで、パッケージにはデフォルメされたクルマの漫画イラストがカラフルに描かれていました。

このキットのパッケージや漫画仕立ての組み立て説明書、造形の監修などすべてを担当したのが、デイブ・ディール(Dave Deal)というイラストレーターでした。デイブは以前から、自動車雑誌の広告イラストやデザインなどを数多く手がけていた人気のクリエーター。彼自身、熱烈な自動車マニアであり、クルマの絵をカッコよく描くためのセンスと技術、そして何よりも絵に生気を与える「ツボ」を心得ていました。

ジョン・ラセターは、少年の頃に憧れたデイブ・ディールへ、『カーズ』のキャラクターに命を吹き込む仕事=「キャラクター・デベロップメント(Character Deveropment)」を依頼することを決めました。

クルマの絵に命を吹きこむ「ジェスチャー」とはデイブ・ディールが自動車イラスト(もしくは漫画)を描く際に最も重要視していたのは、彼いわく「ジェスチャー」でした。たとえ静的なイラストであっても、まるで車体がエンジンの振動で揺れているかのように、スタートではタイヤがホイールスピンをしているかのように、マフラーが排気音を奏でているかのように描く。それが彼のいう「ジェスチャー」でした。

その手法を成功させるためには、実物のクルマの構造や走行時の挙動を熟知していなければなりません。また、たとえ漫画であっても、描きこめるディテールを正確に再現してこそ、リアリティが出るというもの。決して子供だましであってはならないのです。

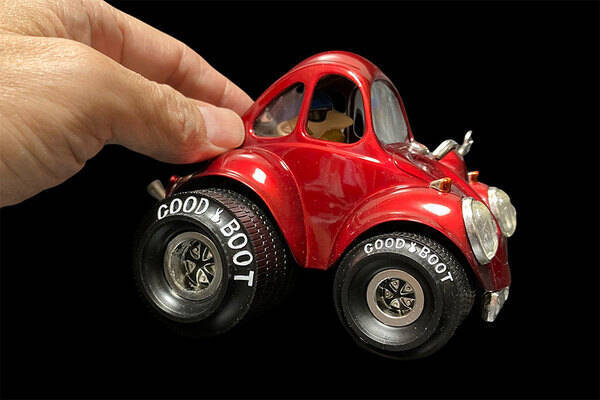

1970年に発売された「BUG BOMB」の完成品。VWビートルを題材にしたシリーズで最も人気のあるキットだった。このまま『カーズ』に出ていてもおかしくない造形だ(ヤマダマ撮影)。

ジョン・ラセターに請われたデイブ・ディールは、約半年かけてピクサーの若いアニメーターたちに、クルマの絵に命を吹き込む方法を教え込みました。こうしてカーズのキャラクターに命が宿ったというわけです。

この仕事は当時、すでに70代半ばを迎えていたデイブにとって、非常にやりがいのあるものであると同時に、肉体的にはいささか過酷なものだったようです。『カーズ』第1作目の公開からわずか2年後、彼は亡くなります。アーティストとして、すべてをやり尽くしたかのような生きざまでした。そして、彼の創造力と情熱は『カーズ』を通して若いクリエーターたちに受け継がれ、いまなお世界中の人々を楽しませているのです。

なお『カーズ』とデイブ・ディールの関わりについては、2006(平成18)年に出版された『The Art of Cars(英語版)』という書籍で詳しく紹介されています。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)