意図はわかっても、なぜ具現化したのかわからないものは、歴史上ままあります。それは戦車の開発においても見られ、そして世にも珍妙な発明品がその歴史に刻まれました。

第1次世界大戦では、戦線は鉄条網と塹壕で固められ、敵陣には機関銃が待ち構えており、地面は砲撃で掘り返され荒れ放題と、とても歩兵では進むこともままならない膠着状態に陥っていました。各国はこの状態を打破するため、実用化されたばかりの内燃機関を使った乗りものを試行錯誤します。

これが戦車につながっていくのですが、中にはとても戦車には見えない珍妙な乗りものもあります。

ボワローの機械。一見しただけでは乗り物だとは思えない(画像:AnonymousUnknown author、Public domain、via Wikimedia Commons)。

そうした「果たしてこれは戦車の先祖といってよいのか」と疑義を挟みたくなるもののひとつが、1914(大正3)年12月、フランス人の技師ルイ・ボワローからフランス陸軍省へ提案され、1915(大正4)年1月3日には早くも試作が承認されました。それはひと言で表すなら「戦場用自走機械」とでもいうべきもので、戦車とも自動車とも形容しがたく、ただ「ボワローの機械」と呼ばれています。

外見は、ジャングルジムの類のようにも見える超巨大な履帯(いわゆるキャタピラー)の構造物です。4m×3mの金属フレーム6個を蝶番でつなぎ合わせて履帯とし1本の無限軌道を組み、その輪の中に入った三角形の車体部に80馬力のガソリンエンジンを搭載します。その動力で、チェーンとロッドおよび歯車を介して履帯を回転させ、バッタン、バッタンと前進するものでした。

「ボワローの機械」は全長8m、幅3m、高さ4m、重さ30tになり、車体部には2名が乗車しました。

やがて、新兵器開発担当の陸軍次官をトップに据えたプロジェクトが発足し、試作車のテストが行われます。そのレポートが1915年5月17日に提出され、そして中身は予想通りのものでした。あまりにも貧弱で壊れやすく、計画値の時速3kmでは遅すぎ、方向転換もできない、ということで6月10日には公式に放棄されます。実物を作る前に気が付きそうなものです。

めげないボワロー技師の挑戦は続き…しかしボワローは諦めませんでした。改良した車体には9tのウエイトを載せて加重し、幅8mの鉄条網を押しつぶし、幅2mの塹壕を乗り越えることに成功します。ただし速度は時速1.6kmでした。

試験場で鉄条網の突破に挑む「ボワローの機械」(画像:Public domain、via Wikimedia Commons)。

11月13日、軍による2回目のテストが行われましたが、ひたすら直進しかできず方向転換が問題でした。メインジャッキで全体を持ち上げ、外から手で押して回すか、機械の内側からだと小型ジャッキを使って最大45度までしか回転することしかできませんでした。

ボワローは不屈でした。自らの持論にこだわる気質だったのかもしれません。再設計した「ボワローの機械」2号機を製作します。写真をみると1号機よりさらに厳つく邪悪感さえ漂う、ゲームに登場する敵役のような形容しがたい巨大な自走無限軌道機械です。防弾装甲の程度やどうやって武装するつもりだったのかは、やっぱりわかりません。

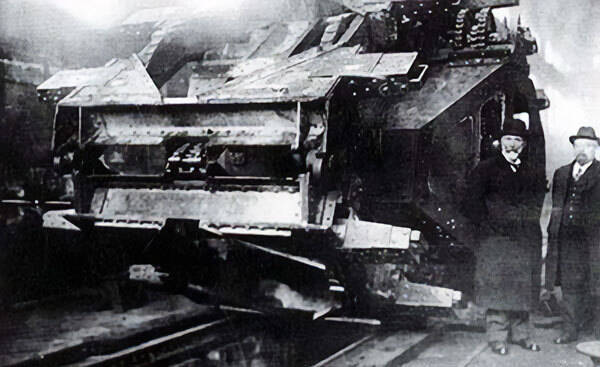

「ボワローの機械」2号機。厳つさが増している(画像:AnonymousUnknown author、Public domain、via Wikimedia Commons)。

1916(大正5)年8月17日に砲兵隊がテストしましたが、問題だった旋回機能は多少改善されたものの回転半径は100mにもなり、速度は時速1kmとさらに低下していました。

テストに立ち会ったフランス陸軍のアンリ・グロー将軍は8月20日にこの2号機について「平坦な地形を1500m走り、鉄道軌道を横断し、鉄条網の列を押しつぶし、幅1.5mと1.8mの塹壕、直径2mの穴を横断することができた」と述べる一方で、「非常に強力に見えたが操縦性の悪さが難点で、何より敵から攻撃されない、戦場とは程遠い条件で行われたこのテストにあまり意味はない」と結論づけています。ここで完全に見切りをつけられてしまいました。

「ボワローの機械」はそして歴史の波間へ成功した世界最初の戦車であるイギリスの「マークI」開発の着手は同時期の1915年ですし、フランスでも「ボワローの機械」よりずっとましな戦車「シュナイダーCA1」が1915年5月に開発され、12月には生産が承認されています。

「ボワローの機械」2号機。左側の人物が設計者ルイ・ボワローとされる(画像:AnonymousUnknown author、Public domain、via Wikimedia Commons)。

軍事史家のアンドレ・デュヴィニャック中佐は、大型草食恐竜の一種である「ディプロドクス」になぞらえて「軍用大型草食恐竜」とでもいうべき「ディプロドクス・ミリタリス」というあだ名をつけ、「あまりにも鈍重で冗談のネタにもならない」と酷評しています。

ダメとわかりそうなのに実物が制作されてテストされてしまうこと自体、当時どれだけ塹壕戦に悩まされていたか、実用化されたばかりの内燃機関にどれだけ期待されていたか、といったことをうかがうことができるようです。改めて「マークI」戦車の登場がブレークスルーで、歴史の教科書に載るくらいのインパクトがあったことが理解できます。

「ボワローの機械」は、のちの戦車の発達にほとんど寄与しなかったといってもよいのですが、戦場ではなく遊具として遊園地に置いたら意外とウケるかもしれません。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)