第2次世界大戦期、ヨーロッパ戦線の大空には、いまでは考えられないほどのカラフルでド派手な塗装を施した、とても目立つ軍用機が飛んでいました。まさに目立つことこそが目的だったというその塗装、もちろん理由があります。

第2次世界大戦期、いまでは考えられないほど派手な、あえて目立つことを目的にカラーリングされた軍用機体がありました。

それはヨーロッパ戦線で用いられたアメリカ軍爆撃機で、なんと水玉や市松模様などを身にまとっていたのです。もちろんほかと比べ目をひくので、敵に狙われやすくなりそうですが、その派手な塗装はまさに目をひくためにあえて施されたものでした。ただし味方の目です。

1944年、派手な水玉模様が施された「アッセンブリーシップ」役のB-24D爆撃機(画像:アメリカ陸軍)。

第2次世界大戦中、アメリカとイギリス両軍の大型爆撃機部隊は、ドイツ本土の爆撃を行うにあたり、アメリカが昼間、イギリスが夜間と役割分担をしていました。

アメリカ軍はB-17およびB-24の、2種類の重爆撃機を用いてイギリスの飛行場を拠点にドイツを爆撃しましたが、昼間の爆撃は夜間と比べて目標に対する命中精度は良いものの、迎え撃つドイツ側からしても迎撃しやすく、その戦闘機による攻撃は熾烈でした。

そこでアメリカ軍は、爆撃機の編隊を「コンバットボックス」という密集隊形とし、近付くドイツ軍戦闘機を、複数の爆撃機の銃座からの濃密な弾幕で追い払おうとしました。

ただし、「コンバットボックス」は組むまでに時間がかかります。また組んだ後も、その隊形を崩さずに飛ぶことが求められます。編隊が崩れれば、濃密な弾幕に穴が開くことになり、また編隊から落伍した機体は、各個撃破されていく危険が高まるからです。

しかも編隊を組むのは、複数の飛行場から飛び立った多数の大型爆撃機でした。

この集結や編隊を組む時間を短縮するために考え出されたのが、「アッセンブリーシップ」というカラフルな先導機でした。遠方からでも目立つ先導機を目指して飛んでいけば、集結ポイントに迷うことなくたどり着けるというわけです。

ド派手軍用機の目的は先導 遊び心も満載「アッセンブリーシップ」とは、直訳すれば「組み立てる船」ですが、要はボックス(編隊)を組むための核となる船(機体)という意味です。密集編隊を組む際、基準になるものがあると、自機の位置を把握する一助になります。

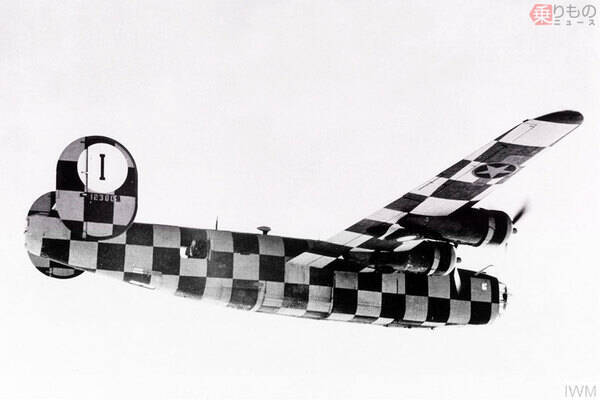

市松模様を全身に施したB-24「リベレーター」爆撃機(画像:帝国戦争博物館/IWM)。

こうして生まれたカラフル先導機は、塗装方法に規定があるわけではなかったため、飛行隊によってそのデザインは異なっており、さまざまなものが見られました。水玉模様やストライプ、市松模様だけでなく、機体によっては機首に口や目を描いたものまでありました。

用いられる機体は、銃座が撤去され、乗員もパイロット2名に、航法士、通信士、そして「フレアオペレーター」と呼ばれる乗員が1名から2名の、合計5名から6名でした。通常のB-17が9名、B-24が10名であることと比べると、銃座の要員ぶん少ないといえるでしょう。

なお、「フレアオペレーター」というのは、味方機に位置を教えるため発煙弾を撃ったり、夜間などに位置視認用のライトを点灯したりするための要員です。

基本的には、このカラフル先導機の役目は密集編隊を組むまでで、編隊が完成すれば、次の密集編隊を組む部隊のためにその集結ポイントへ向かうか、もしくは任務を終えて飛行場に帰投します。

そのため、ドイツまで飛んでいくことはまずないのですが、なかには密集編隊に加わって、そのままドイツまで飛んでいった機体もありました。なぜそのようなことをしたのか真相は不明で、おそらく編隊を維持するためとは思われますが、ともあれドイツまで飛行し無事に帰還した「Spotted Ass Ape」号と呼ばれる機体が知られています。

その後、レーダーや自動操縦装置の進歩によって、このようなカラフル先導機は必要なくなったため、第2次世界大戦後、ここまで派手な塗装機は現れていません。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)