我が国にはこれまで3種類しかいないと思われていたナマズ属の魚。しかし先日「4種類目」が発見され、注目を集めています。

(アイキャッチ画像提供:茸本朗)

新種のナマズ「タニガワナマズ」

ぬるっとしたシルエットにヒゲの生えた顔、なんとも間の抜けた雰囲気が人気の淡水魚ナマズ。我が国の代表的なナマズであるマナマズは、ナマズ目ナマズ科ナマズ属に属する魚です。

ナマズの仲間は世界的にもアジアに多くなっており、我が国にも数多く生息しています。しかし「ナマズ目ナマズ科ナマズ属」に属しているのは多くはなく、これまでは西日本に分布(東日本にも外来分布)するマナマズ、そして琵琶湖にしか生息しないイワトコナマズとビワコオオナマズの3種のみとされていました。

しかし2016年に「もう一つのナマズ」の存在が研究によって示唆され、その後正式に新種として登録されました。そのナマズには「タニガワナマズ」という和名がつけられたのです。

どんなナマズなの?

現在タニガワナマズが確認されているのは岐阜、愛知など中部・東海地方の数県のみです。ただし今後、研究が進むなかで新たに生息域が見つかる可能性はあります。

タニガワナマズは一見するとマナマズにとても良く似ているのですが、いくつか形態上の違いがあります。中でも最も見分けやすいのが、歯の奥側にある膨らみである「歯帯」の形状。ここがひとつなぎだとマナマズ、中心で2つに割れているとタニガワナマズとなります。

タニガワナマズは名前の通り谷川、つまり河川中上流部の渓谷と呼べるような場所に生息しています。どちらかというと池や沼、川の淵に多いマナマズとはうまく棲み分けを図っているようです。

味は違うの?

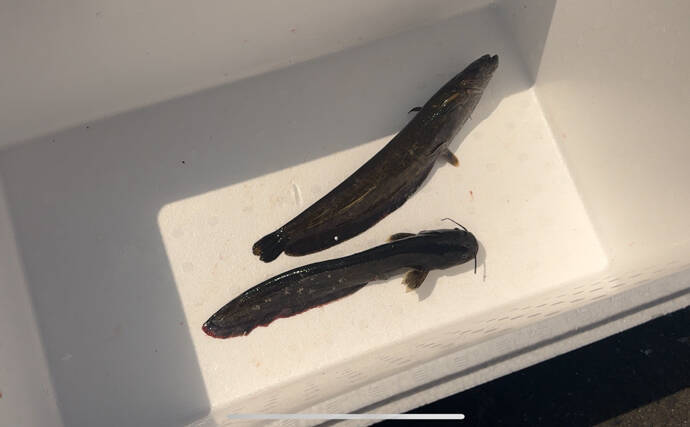

そんなタニガワナマズを先日、釣りに行ってきました。

マナマズも美味しい魚ではありますが、池や沼にいるものはしばしば泥臭さを持っていることがあります。一方でタニガワナマズは清流に住む個体が多く、少なくとも臭みはあまりないのではないかという予想をしたのです。

おりよく25cm程度のタニガワナマズが釣れ、事前に確保できていた同サイズのマナマズと味を比べてみたところ、やはりタニガワナマズには泥臭さがなく、身の弾力もやや強いように感じました。タニガワナマズは、脂が乗って美味しいことで知られるイワトコナマズと近い種なのではないかという説もあり、味の面でも共通点が感じられるような気がしました。

<脇本 哲朗/サカナ研究所>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)