酷暑に苦しんだ夏に、ようやく終わりが見えた気がするお盆すぎ。まだまだ日中は命にかかわる暑さだが、朝夕はほんのわずかだけ涼しくなったような気がする。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

ハゼ釣りのシーズン

ハゼは6月に入るころ新子の接岸が始まる。まだ7~8cmの個体が多く、中には5cmに満たないものも。釣るには早いが、梅雨が明けて暑さが本格化するころから、釣果情報が聞かれ始める。そして8月に入ると、いよいよハイシーズン。

9月、10月と釣れ盛り、11月に入ると浅場のハゼは徐々に少なくなっていく。深場へ移動する、いわゆる落ちハゼのシーズンだ。盛期のようにどこでも釣れるわけではなく、ポイントが絞られる上に数も出ないが、15cmを超える良型が多くなってくる。

ハゼ釣りのポイント

中部エリアのハゼ釣り場だが、どこでも釣れるといっても過言ではないほどポイントが多い。有名なのは愛知県半田市の亀崎港。駐車場、トイレ完備で、自販機も設置している。

愛西市の木曽川立田大橋周辺は、車を横付けできる上トイレも完備。

三重県では四日市市の霞ケ浦地区、四日市ドームの裏や夢くじら裏などが有名。遊歩道となっているので、足場も良い。

ハゼは主に汽水域に生息する魚。つまり河口域であれば、どこでも狙えるといっていい。あまり注目されていない川、人の少ない川の河口エリアでサオを出してみると、思わぬ良い思いができるかもしれない。

ただし立ち入り禁止になっていたり、釣り禁止になっていないか、十分に確認してから釣るようにしよう。

ハゼの釣り方は3つ

ハゼといえば、ウキ釣り、ミャク釣り、ブッコミ釣りの3つが主な釣り方となる。中でも最もとっつきやすいのがブッコミ釣りだ。手持ちのリールザオであれば、ほとんどのものが流用できる。あまり長いものは不向きだが、3mまでのエギング、バス、アジング用のサオが使える。

釣趣を求めるのであれば、ウキ釣りがおすすめだ。小さな玉ウキや棒ウキがシュッと消し込む様子は何ともいえない風情がある。

ハゼ釣りのタックル

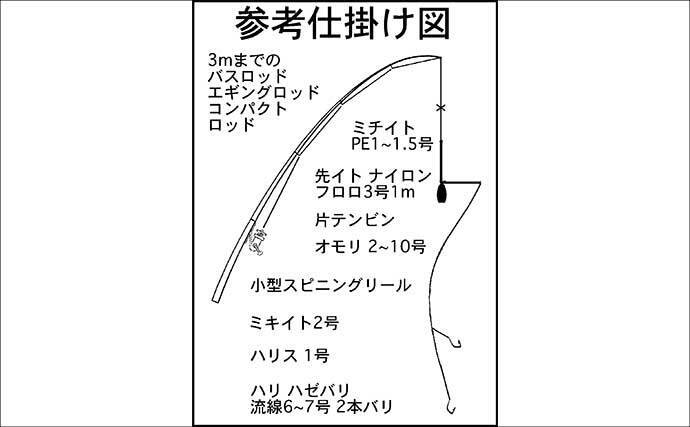

ここでは一番始めやすいブッコミ(チョイ投げ)釣りのタックルについて説明しよう。サオは前述の通りだが、リールは小型スピニング。大事なのはミチイト。アタリがしっかり分かるように、PEラインを使いたい。太さは1~1.5号。

PEラインはイト自体にコシがないので、穂先やテンビンに絡まりやすい。ナイロンラインかフロロカーボンラインの3号程度を電車結びで結んでおくと、使い勝手がアップする。

先イトの先に片テンビンを結び、オモリは使うサオの負荷と釣り場の水深、流れの強さに合わせる。だいたい2~10号だろうか。

仕掛けはハゼ専用の市販仕掛けでも十分だが、極めてシンプルな仕掛けなので自作も容易だ。ハリスは1号程度、ミキイト2号にハゼバリや流線の6~7号。最初は市販仕掛けから始めて、慣れてくれば自作してみよう。自作は長さを自分の思い通りにできるし、何よりコスパが良い。

ハゼ釣りのエサ

エサは最も手に入りやすいイシゴカイ一択で良い。ミズゴカイが最高といわれているが、最近はまず手に入らない。アオイソメしかない……という場合なら、なるべく細いものを入れてもらうようにしたい。

エサは木製の箱に入れておくのがベスト。適度に保湿してくれ、中の温度も上がりにくい。それでもずっと外に出しておくのはNGだ。使わないときはクーラーの中に入れて、必要なときに取り出すようにしたい。

またエサを付けるときに、滑り止めの石粉があると非常に便利だ。ただ石粉はゴカイの水分を吸い取ってしまうので、一気にたくさんの量を石粉にまぶすのではなく、2~3匹ずつまぶして使うようにしよう。

ハゼ釣りに適した潮回り

手軽でイージーなハゼ釣りだが、意外に潮に敏感な一面もある。例えば干潮時に手前の海底が干上がったり極端に浅くなってしまうような釣り場であれば、満潮前後の時間帯に釣行するのがベスト。こんな釣り場ではハゼは、潮位が低くなると沖の水深のある場所に移動してしまう。

四日市の霞ケ浦がまさにそんなポイントなのだが、干潮時は手前の敷石が露出してしまう。そうなるとある程度遠くまで仕掛けを飛ばさないと、アタリが望めなくなってしまう。

実際の釣り方をレクチャー

さてここからは実釣編だ。釣り場に着いて準備ができたら、エサを付けていざ釣り開始。まずは自分の正面に投げてみよう。オモリが底に着いたら素早くリールのハンドルを2~3回回して、海底で仕掛けがまっすぐになるようにしよう。

そのまま少し待ってアタリがなければ、再びリールのハンドルを2~3回転。ずるずると仕掛けを引きずるイメージだ。ここでオモリがぐっと止められたり、ハンドルが重くなったりする地点があれば、そこに何らかの変化があるということ。それはカケアガリだったり障害物だったりする。そんな周りにはハゼが多く群れていることが多いので、少し止める時間を長めに取りたい。

そして手前まで探ってアタリがなければ回収。エサをチェックして再び投げ直す。アタリが出てもハリ掛かりしなった場合、そのアタリが出た地点をざっくりでいいので覚えておこう。

また周りに人が少なければであるが、正面でアタリがなければやや左右に投点をずらして探ってみよう。

アタリが出たらリールを巻く

アタリはブルンブルンと、明確に穂先を揺すってくれる。アワセは必要ない。サオ先で少し聞いてみて、重みがあればそのままリールを巻いてこよう。もしハリ掛かりしなかったときは、なるべく早く仕掛けを回収してエサをチェック。エサを取られて空バリになっていれば、どんなに粘っても次のアタリが出ることはない。

季節は今がまさに最盛期。よほどポイントを外さない限り、アタリに恵まれないなんてことはないはずだ。30分釣ってアタリがなければ、そこは違うと判断してすぐに移動しよう。ポイントさえ間違いなければ、数釣りは十分に楽しめるはず。

最後に

暦の上では秋になったが、日中はまだまだ酷暑。暑さ対策はしっかりして釣行しよう。

またクーラーボックスには氷を多めに準備しておき、飲み物が多めに用意したい。そして釣りに夢中になっても、こまめな水分補給は続けてほしい。また現場で出たゴミは、必ず持ち帰るようにしよう。

ハゼは食べても非常においしい魚。定番の唐揚げや天ぷらはもちろん、晩秋の大型は刺し身が絶品。小型のものは甘露煮も美味。たくさん釣ってひと足早く秋の味覚を堪能していただきたい。

<週刊つりニュース中部版 編集部/TSURINEWS編>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)