ヘラブナ釣りと聞いて皆さんはどのようなイメージを思い浮かべるだろうか。仕掛けやエサが難しそう、どうやって釣るのか分からない、そんなイメージを持っているのではないだろうか。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース中部版 戸松慶輔)

ヘラブナはどこで釣れる?

私はヘラブナ釣りほど初心者入門に向いている釣りもないのではと考えている。逆にあらゆる釣りでトップクラスの奥深さも兼ね備えており、初心者の釣りへのハードルの低さと、トーナメンターなどの熟練者をも飽きさせない懐の深さがある釣りなのだ。

ヘラブナはもともとゲンゴロウブナという琵琶湖の固有種であるフナを掛け合わせて、人工的に作られた種だとされている。釣りの関連団体や漁協などが各地で放流をしており、全国の湖や池、河川などでヘラブナの姿が見られる。このような天然河川や湖、池などで釣るヘラブナ釣りは「野釣り」として分類される。

もうひとつは池や河川を網で仕切るなどして、ヘラブナを放流して釣りをする「管理池」。管理池は桟橋、トイレ、自動販売機など付帯施設が整備されているため、料金がかかる代わりにヘラブナ釣りを安全に楽しみつつ、醍醐味も同時に味わえる。

秋や春に管理池で楽しむのがベスト

ヘラブナ釣りを楽しむには、圧倒的に秋や春がおすすめとなる。また釣り場は野釣りではなく管理池が良い。

そもそも野釣りでは、タイミングや場所などをしっかりリサーチしないと、釣果につながりにくいためハードルが高い。しかし管理池ならば、そこに絶対に魚はいるため魚を探すのではなく、魚にどうアプローチするかを考えられるからだ。

季節を考えると、冬はそもそも魚の活性が下がって非常に食いが悪くなる上に、ウキに出るアタリの動きもごくわずか。さらにはエサを底に付けて釣る底釣りや段底と呼ばれる釣り方が主流となるため、セッティングが難しくなるのもおすすめできない理由だ。

夏は直射日光と気温が最大の敵となる。そもそも釣り人に優しくない環境に加え、ヘラブナは元気いっぱいで水面で大はしゃぎしてしまうケースも。活性は高いが、エサを簡単に落とされてしまうため、一筋縄ではいかないのだ。

そのため気温や活性もある程度落ち着いている秋や春が、ヘラブナをこれから始めてみたいという人におすすめとなる。

必要な道具と初心者におすすめの仕掛け

サオはヘラブナ用のノベザオにミチイトを接続する。ミチイトの上からウキゴムをウキ止めゴムで挟み、サルカンを付けてその上にはオモリをセット。サルカンには2本ハリスを結び、それぞれ長さの異なるハリスにヘラブナ用のハリを結ぶ。

秋にヘラブナ釣りを楽しむならサオは8尺や9尺の短めのもので、浅ダナ両ダンゴと呼ばれる浅いタナを狙う釣り方をおすすめしたい。

必要な小物

ざっとサオ、万力、サオ受け、サオ掛け、ボウル×2、ぞうきん、エサ、計量カップ、ウキ、ウキゴム、ウキ止めゴム、イト、オモリ、ハリ、定規、ハサミ、クッションやシート、ネット(玉網)。

釣り座を準備しよう

ヘラブナはまず釣り座を構えるところからスタートする。最初に桟橋にある垂木に万力をセットする。サオを置いておくためのもので、あるとないとでは快適さが大きく違う。

次にシートやクッション、座面の低い椅子などを用意しよう。ボウルに水をすくって入れておき、近くにぞうきんをセットしておくと良い。タモも左側に置いておく。

おすすめの仕掛け

ヘラブナ釣りおすすめの仕掛けの詳細を見ていこう。ここでは8尺ザオの浅ダナ両ダンゴと呼ばれる釣り方で解説していく。

1. サオにミチイトをセットする。

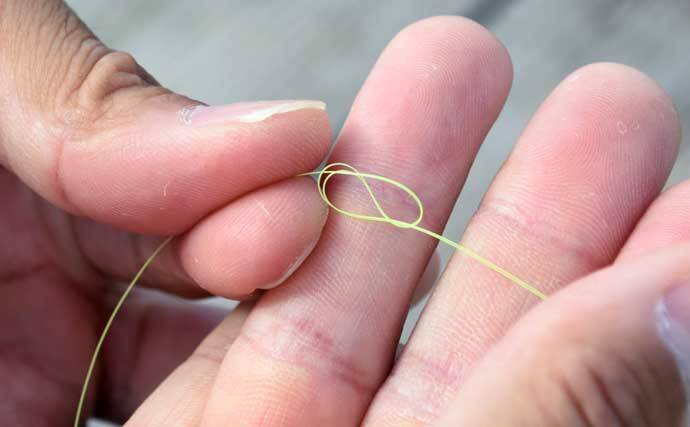

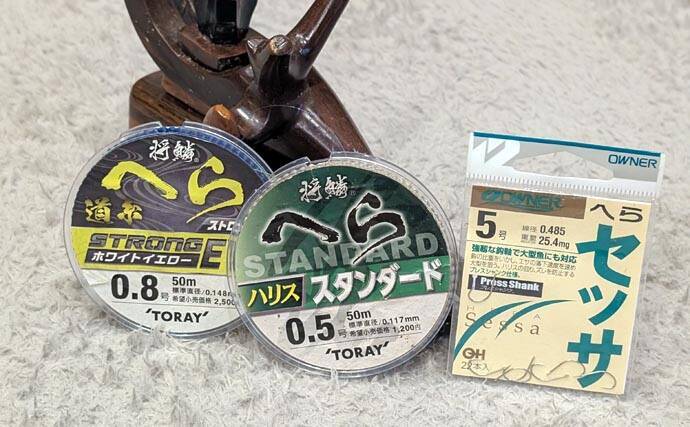

まず0.8号のナイロンイトをミチイトとする。イトの先に8の字結びを2重に作り、チチワぶしょう付けでサオ先にセットする。

2. ウキをセットする

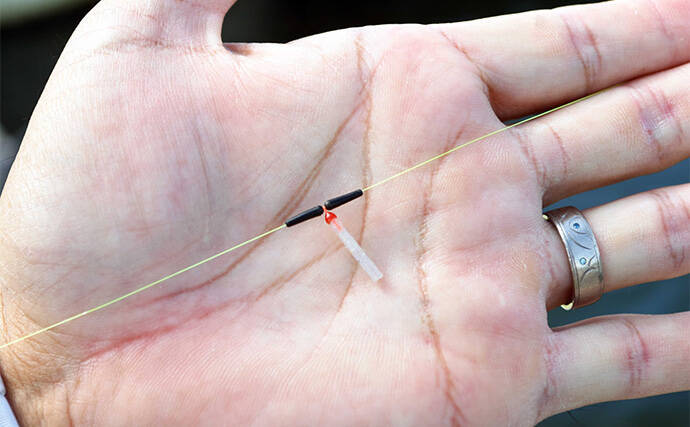

サオの長さと同じ長さにミチイトをカットしてウキ止めゴムを1つ通し、ウキゴムを通す。そしてウキゴムを挟むようにウキ止めゴムをさらにもう1つ通したら、ウキの部分は完成だ。ミチイトの下から大体1mくらい上にずらしておくと後の作業がやりやすい。

3. サルカンを接続する

ミチイトの下部分に輪が直径3~5cm程度になるよう8の字結びで結ぶ。ここでイトの長さがサオよりわずかに短くなる。そしてミチイトの端にできた輪を、ヘラブナ用の小さなサルカンの穴に通してから、サルカンごと潜らせることで簡単に接続が可能となる。

4. ハリとハリスの準備

次にハリとハリスの準備だ。まずヘラブナ用の5~6号程度の大きさのハリを0.4~0.5号のナイロンイトに結ぶ。

ハリが結べたら20cmのところでイトを折り返して、結び代を確保してイトをカット。なるべく小さく8の字結びで輪を作る。

同じ要領で30cmのところで折り返したハリスも準備しよう。これで20cmのハリスと30cmのハリスがそれぞれ1つずつ完成した。

5. ハリスをサルカンにセットする

ハリスをサルカンにセットしていく。ハリスに作った輪をサルカンの穴に通してから、ハリをその輪に潜らせて抜いてくると接続が完了する。サルカンにそれぞれハリスをセットすると、長さの異なるハリスが2本接続される。

6. ウキをセットする

ここでウキをウキゴムにセットする。ウキは浅ダナ両ダンゴの釣り方である場合、小さめのウキを使用することになる。ボディ長5~7cm程度のものが適当だろう。

ウキの付け方はウキゴムに足の部分を押し込むだけ。足の径とウキゴムの径が合わないとすぐに抜けてしまったり、なかなか入らなかったりする可能性があるため、パッケージなどを要確認だ。

7. オモリを調整する

次はサルカンの上に板オモリをセットする。板オモリを4~5cm程度にカットして、サルカンの上にくるくると巻いていく。

この状態で仕掛けを池に入れると、ウキが沈んでいくはずだ。沈まない場合はウキの浮力に対してオモリが軽すぎるので、少し長めに板オモリをカットして再度付けてみよう。

ウキが沈んだら回収して、オモリを少しカットして再度ウキを浮かべる動作を繰り返す。

8. タナを決める

次はタナ決めだ。タナとは水面からどれくらいの深さを釣るのかを表す指標で、浅ダナは水面から1m以内を指すケースが多い。またサオの長さいっぱいを釣るチョーチン釣り、エサを底に付ける底釣りなどがある。

今回は浅ダナ両ダンゴでの釣りとするため、オモリからウキまでを1mに設定する。

エサの準備をして実釣開始

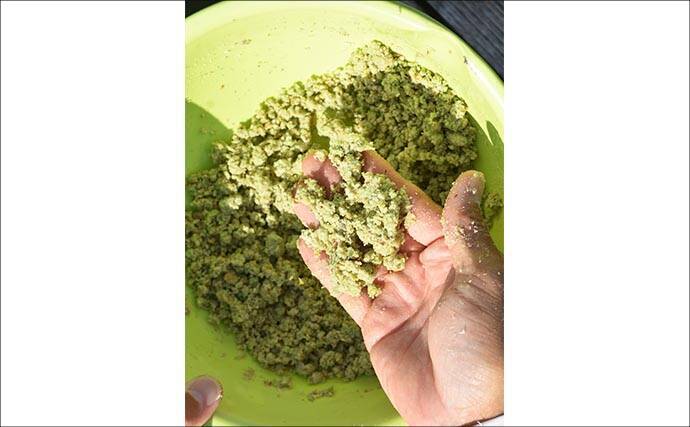

さて、ヘラブナのエサを作るときに大切になるのが粉エサと水の割合だ。さまざまなブレンド例があるものの、状況に応じて細かく変わってしまうため、まずは1種類のみで完結するエサか、2種類を混ぜるエサでのスタートをおすすめしたい。

どこでも手に入りやすいのがマルキユーのエサで、単品使いならパウダーベイトヘラがおすすめで、カップ4杯に対して水1杯。私がよく使用するのがガッテンとコウテン、それぞれをカップ2杯に対して水1杯というブレンドだ。

これらのエサをボウルに入れて最後に水を追加したら、指を立てて熊手状の形を作る。そして全体に水がナジむように混ぜると、ヘラブナ釣りのダンゴエサが完成する。

エサを付ける

まずはハリにダンゴエサを付ける必要がある。しかしこのエサ付けが一番難しく、すぐに崩れてしまうため要注意だ。崩れないようにギュッと指先で押しつぶすように丸めようとしてしまいがちだが、強く握れば握るほど崩れてしまう。

大きさは人差し指の頭くらいになるようにする。親指と人差し指、中指の側面を使って外側を丸く整えるように軽く圧をかけ、少しずつ指で転がしながら外を整えていくとうまく作れるようになる。

エサの付け方には押し込みと引き抜きの2種類がある。初心者におすすめされているのが、エサの上からハリを押し込んでダンゴに埋めた後に、空いた穴を指で押さえる押し込み。ただ押し込みはエサが抜けやすくなる傾向があるため、初心者にこそ引き抜きでのエサ付けをおすすめしたい。

引き抜きは完成したダンゴにハリを置いて親指で押さえてから、ハリがエサの中央にくるようにハリスを引っ張って埋めていく。最後にダンゴの形を整えるというエサの付け方だ。

最初はエサが落ちやすく苦労するかもしれないが、ここは慣れていくしかない。エサが付けられたら、サオ先を前に倒してブランコの要領でエサを前方に振り込む。このときエサが暴れてしまうとすぐに落ちてしまうので、エサが付いたハリを優しく水面に落とすイメージでやってみよう。

エサを打ち込んでヘラブナを寄せる

ヘラブナ釣りはエサをどんどんテンポよく入れていき、ヘラブナをその場に寄せるのが大切だ。そのためなるべく同じ場所にエサが落ちるように狙っていきたい。

エサを入れてから先程のエサ落ちが出てきたらすでにエサが落ちてしまった証拠。長くても1分も待てばエサはついていない。回収して再度エサ付けと振り込みを行っていこう。

<週刊つりニュース中部版 戸松慶輔/TSURINEWS編>

この記事は『週刊つりニュース中部版』2025年10月10日号に掲載された記事を再編集したものになります。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)