コバンザメは、頭部にある強力な吸盤で大型のサメやカメ、クジラなどに吸着して暮らす魚です。実は、そんなコバンザメの吸着する習性を利用した漁があったのを知っていますか?この漁は、コバンザメと飼い主が協力して行われていたとされています。

(アイキャッチ画像提供:PhotoAC)

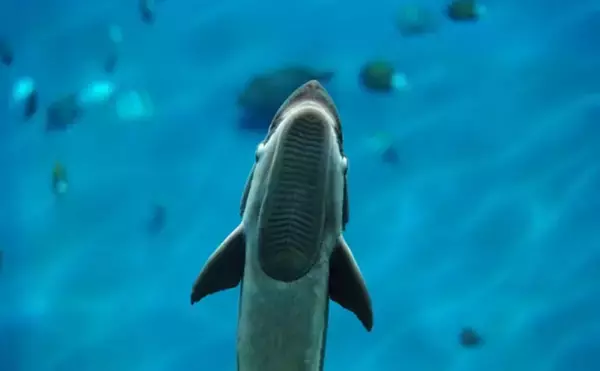

コバンザメの吸盤

コバンザメの吸盤は、背びれが進化したものと考えられています。

吸着する際には、縞模様のヒダを立てて内部を真空にすることで、非常に強い吸着力を生み出します。時速100kmで泳ぐカジキに吸着しても振り落とされないと言われていますが、前に押し出されると簡単に剥がれるユニークな性質です。

コバンザメに吸着された宿主が「邪魔だ」「くっつくな」と嫌がることもあるそうです。

伝説に登場の怪魚?

コバンザメは海外では”Remora”と呼ばれています。なぜこのような名前がついたのでしょうか。

紀元前31年、ローマ皇帝の座をめぐって、マルクス・アントニウスとオクタヴィアヌスの戦いが繰り広げられていました。

数で勝るアントニウスの海軍が優勢なはずでしたが、400人以上が乗っていた彼のガレー船に1匹のコバンザメが吸着します。すると、船は急減速し、動かなくなってしまいました。これにより、アントニウス軍は敗北を喫します。

この出来事がきっかけとなり、ラテン語で「遅延」や「遅い」を意味する「レモラ(コバンザメ)」という名が付けられました。コバンザメの吸着する習性のユニークさと力強さが伺えるエピソードです。

幻のコバンザメ漁

18世紀から19世紀にかけて、コバンザメを用いた漁が行われていました。トレス海峡やカリブ海、モザンビーク、タンザニアといった地域で記録が残されています。

コバンザメ漁は、まず人に飼いならされたコバンザメの尾の付け根に長い紐を結びつけます。それから、コバンザメを船底にくっつけたり、生簀に入れたりして漁場まで運びました。

そして、ウミガメやサメなどの獲物に近づくと、コバンザメをそっと海に放ちます。

放たれたコバンザメは、いつもの習性で獲物に警戒されることなく吸着。そして、獲物が海底に沈もうとするなど、紐を引くべきタイミングが来ると、紐を通して漁師に合図を送ったと言われています。

もし紐が切れてしまっても、コバンザメは自発的に船へ戻ってくるそうです。

しかし、コバンザメとのコミュニケーションの秘密やコバンザメの信頼を得る方法を完全に理解し、記録できた人物はいないとされています。そのため、漁法が広く受け継がれることはなく、現在ではコバンザメ漁を行える人はいないそうです。

魚と心通う瞬間

コバンザメを飼い慣らし、まるで意思疎通が図れているかのように漁をしていたとは驚きますね。イルカやシャチなど哺乳類はまだしも、魚類とコミュニケーションをとった例はあまり聞いたことがありません。

コバンザメ漁は、人間と生きものの間に、私たちにはまだ知られていない特別なコミュニケーションの存在を感じさせてくれます。

姿や形は違っても、同じ生き物として通じ合える部分があるとしたら……。

<Miyuki/サカナトライター>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)