数々の名曲を残しながら、2009年に自死という形で62年の生涯を閉じたトノバンこと加藤和彦。そんな彼を主人公にしたドキュメンタリー映画の公開、インタビュー書籍の発売と、近年再評価の機運が高まっている。

再評価の機運高まる加藤和彦

「帰って来たヨッパライ」(ザ・フォーク・クルセダーズ、1967年)、「あの素晴しい愛をもう一度」(加藤和彦・北山修、1971年)、「タイムマシンにおねがい」(サディスティック・ミカ・バンド、1974年)、「悲しくてやりきれない」(ザ・フォーク・クルセダーズ、1967年)、「不思議なピーチパイ」(竹内まりや、1980年)、「白い色は恋人の色」(ベッツィ&クリス、1969年)、「家をつくるなら」(加藤和彦、1971年)……。

ある年代以上の音楽好きにとっては常識なのかもしれないが、日本のポップス史上に燦然と輝くこれらの曲は、すべて同じ人物によって作曲されたものである。

その人の名は加藤和彦、愛称「トノバン」。

1947年、京都に生まれた加藤和彦。

1965年に結成したザ・フォーク・クルセダーズで1967年にプロデビューすると、ファーストシングル「帰って来たヨッパライ」がいきなり、日本音楽史上初のミリオンセラー・シングルとなる283万枚の売り上げを記録する。

しかしザ・フォーク・クルセダーズは、翌1968年に解散。

加藤はソロとして活動しつつ、1971年にサディステック・ミカ・バンドを結成(1975年解散)する。「タイムマシンにおねがい」が収録されたセカンドアルバム「黒船」(1974年発売)は、いまだ“日本のロック史上最高の傑作”と評価する人も多い。

以降はソロ活動を中心に、期間限定で幾度か再結成した上記2バンドを含むバンド、ユニット、そして他のミュージシャンへの提供という形で数々の楽曲を発表。

2009年に他界するまでの間、日本のミュージックシーンをリードし続けてきた不世出の天才音楽家である。

ここのところ、その加藤和彦がにわかに盛り上がっている。

ドキュメンタリー映画の公開、インタビュー書籍の発売と、再評価の機運が高まっているのだ。

映画にも書籍にも、ザ・フォーク・クルセダーズ時代からの仲間である、きたやまおさむ、はしだのりひこを筆頭に、高橋幸宏、高中正義、坂本龍一、細野晴臣、泉谷しげる、吉田拓郎といった錚々たるミュージシャンなど、加藤和彦を取り巻く数多くの人物が登場する。

1970年代を中心に音楽業界とその周辺を盛り上げ、今に続く日本のサブカルシーンを形成したキラ星のような役者が揃っているが、その中心には常に加藤和彦がいたということがよくわかる。

提供するのが惜しくなり、自分でレコーディングした「あの素晴しい愛をもう一度」

加藤和彦が作った数々の名曲の中でも、特に長く聞き継がれ、歌い継がれているのが「あの素晴しい愛をもう一度」である。

この曲は、ザ・フォーク・クルセダーズが惜しまれつつも解散したのちの1971年、作詞・北山修(きたやまおさむ)、作曲・加藤和彦というフォークル中心メンバー二人の連名で発表された曲だ。

ザ・フォーク・クルセダーズはなぜあっけなく解散してしまったのか。空中分解したバンドの元メンバー同士がなぜ再びタッグを組むことになったのか。

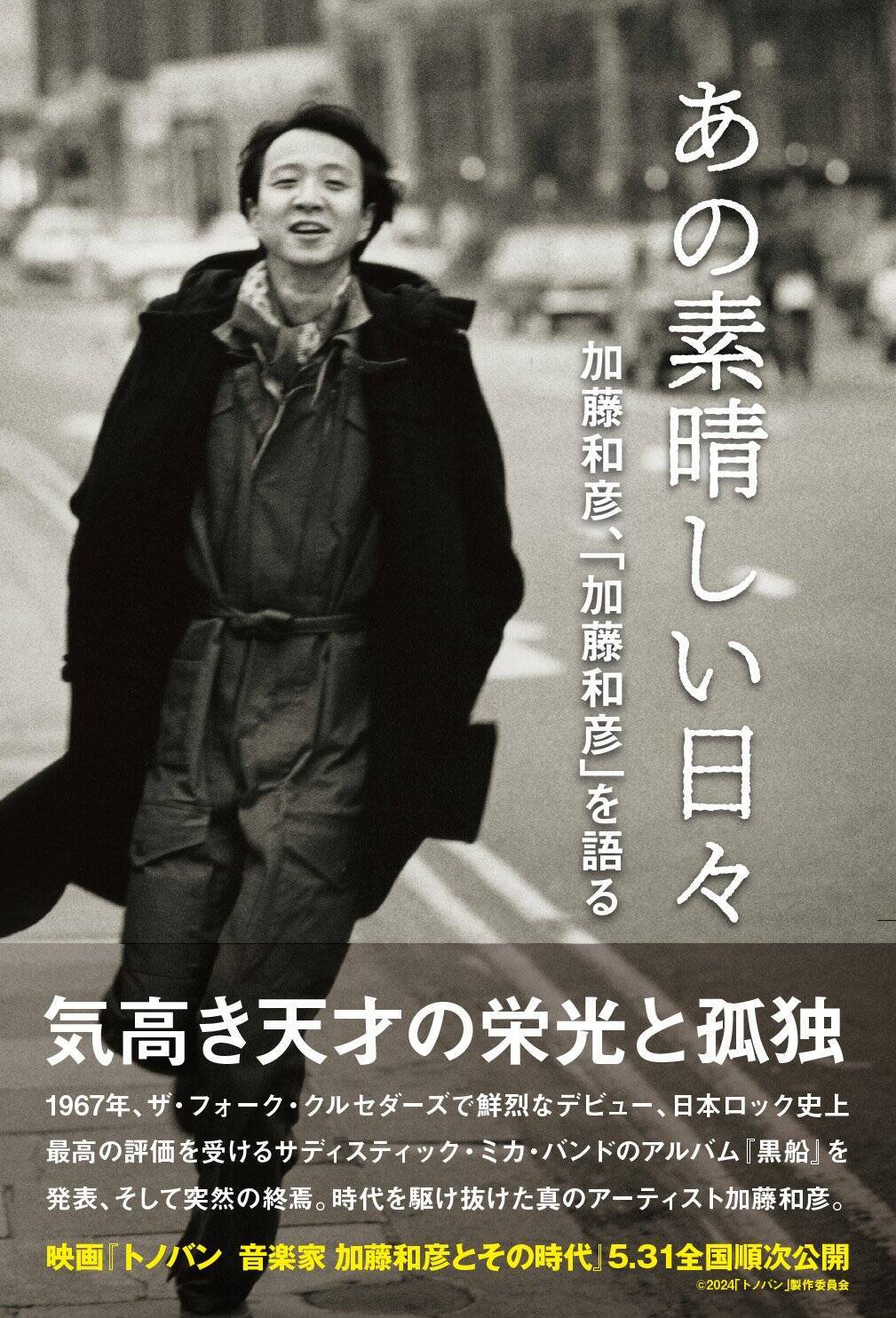

その事情は、書籍『あの素晴しい日々 加藤和彦「加藤和彦」を語る』(加藤和彦 前田祥丈・著、牧村憲一・監修、百年舎)の中で本人が語っている。

元ザ・フォーク・クルセダーズの二人に楽曲制作を依頼したレコード会社は、できた曲を新人の女性フォークデュオ、シモンズに歌わせるつもりだった。

しかし、加藤が1日で作曲し、北山が1日で詞をつけた「あの素晴しい愛をもう一度」は、あまりにもよい出来栄えだったため提供するのが惜しくなり、結局、加藤・北山の二人でレコーディングし、リリースすることになる。

ザ・フォーク・クルセダーズ時代からのファンは喝采をもって迎えたが、頼んでいた曲を渡してもらえなかったシモンズやレコード会社は、内心、おもしろくなかったに違いない。

そこで加藤と北山は一計を案じ、「あの素晴しい愛をもう一度」は、のちにサディスティック・ミカ・バンドのヴォーカリストになる福井ミカ(加藤ミカ)と加藤和彦の“結婚記念”という体にして乗り切ってしまうのだが、それは完全に後付けの言い訳だったそうだ。

そのあたりの事情については、映画『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』(TOHOシネマズ シャンテほか全国で、5月31日より順次公開)の中で北山本人が詳しく語っている。

加藤和彦は、なぜみずから命を絶ってしまったのか

本人たちも人にあげるのが惜しくなるほどの名曲「あの素晴しい愛をもう一度」だが、この曲がきっかけで、加藤は長年契約していたレコード会社と袂をわかつことになる。

1978年のことだ。再び書籍『あの素晴しい日々 加藤和彦「加藤和彦」を語る』から引用しよう。

『ガーディニア』とは、作詞・安井かずみ/作曲・加藤和彦のコンビで制作した“ヨーロッパ三部作”と呼ばれる加藤のソロ連作の前哨戦にあたる作品で、1978年に発売されたアルバム。これを最後に加藤はザ・フォーク・クルセダーズ時代からの付き合いだったレコード会社、東芝EMIを離れ、次作からはワーナー・パイオニアに移籍する。

文中の“新田さん”とは、当時の東芝EMIで邦楽部のトップにいた音楽プロデューサー、新田和長氏のことである。

新田氏は加藤和彦のよき理解者だったし、二人の関係はその後に修復されているから、それはちょっとした言葉のあやだったのかもしれない。だが、「『あの素晴しい愛をもう一度』みたいなのがいちばんいいんだ」という何気ない言葉に、加藤はなぜそこまで激しく反発したのか。

その答えは、ファンならよく知るところかもしれないが、加藤和彦の音楽に対する姿勢そのものにある。

ザ・フォーク・クルセダーズのデビュー曲「帰って来たヨッパライ」が猛烈な売り上げを記録したことで、レコード会社は当然、第二弾も同じようなコミックソングを期待した。

だが加藤も北山もその意向に反し、セカンドシングルを朝鮮半島の悲哀をしっとりと歌い上げた、北朝鮮の既存曲「イムジン河」に決める。

結局、発売前に朝鮮総連からの抗議を受け「イムジン河」は発売中止となり、代わりに「イムジン河」のコードを逆から弾いて即興で作ったという「悲しくてやりきれない」(作詞・サトウハチロー、作曲・加藤和彦)をリリースすることになるのだが、いずれにせよ「帰って来たヨッパライ」とはまるで方向性の違う楽曲だ。

加藤和彦という人の最大のモットーは、「同じことは二度とやらない」。

映画の中でも、ザ・フォーク・クルセダーズ時代から、ビートルズのように一曲ごとに曲調を大きく変えることを意識していたということが語られている。

イギリスで起こっているグラムロックムーブメントに触発されたサディスティック・ミカ・バンドにしても、その後のソロ作品にしても、確かに加藤和彦が打ち出してくるものは、過去の栄光にすがった焼き直しは一つもなく、常にその時代の最先端をいくものだった。

もしかしたら、それが本当にできなくなった時点で、加藤は自分の存在価値を否定してしまったのかもしれない。

2009年に軽井沢のホテルで自殺した加藤和彦は、以下のような遺書を認めており、葬儀の際には参列者に公開された。

「今日は晴れて良い日だ。こんな日に消えられるなんて素敵ではないか。私のやってきた音楽なんてちっぽけなものだった。世の中は音楽なんて必要としてないし。私にも今は必要もない。創りたくもなくなってしまった。死にたいというより、むしろ生きていたくない。生きる場所がない、と言う思いが私に決断をさせた。どうか、お願いだから騒がないで頂きたいし、詮索もしないで欲しい。ただ消えたいだけなのだから…」

だが、世の中は今再び加藤和彦を求めている。

文/佐藤誠二朗

あの素晴しい日々 加藤和彦、「加藤和彦」を語る

加藤和彦・前田祥丈(著)、牧村憲一(監修)

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)