人々の記憶に残る事件や出来事における当事者たちの生々しいエピソードや貴重な言葉は、人生はいかにままならないものなのか、人間はいかに脆く、そしてまた強いのかということを感じさせてくれる。

かつて大学ラグビー界で無敵の強さを誇った関東学院大学が味わった栄光と挫折もまたそうした一例だ。

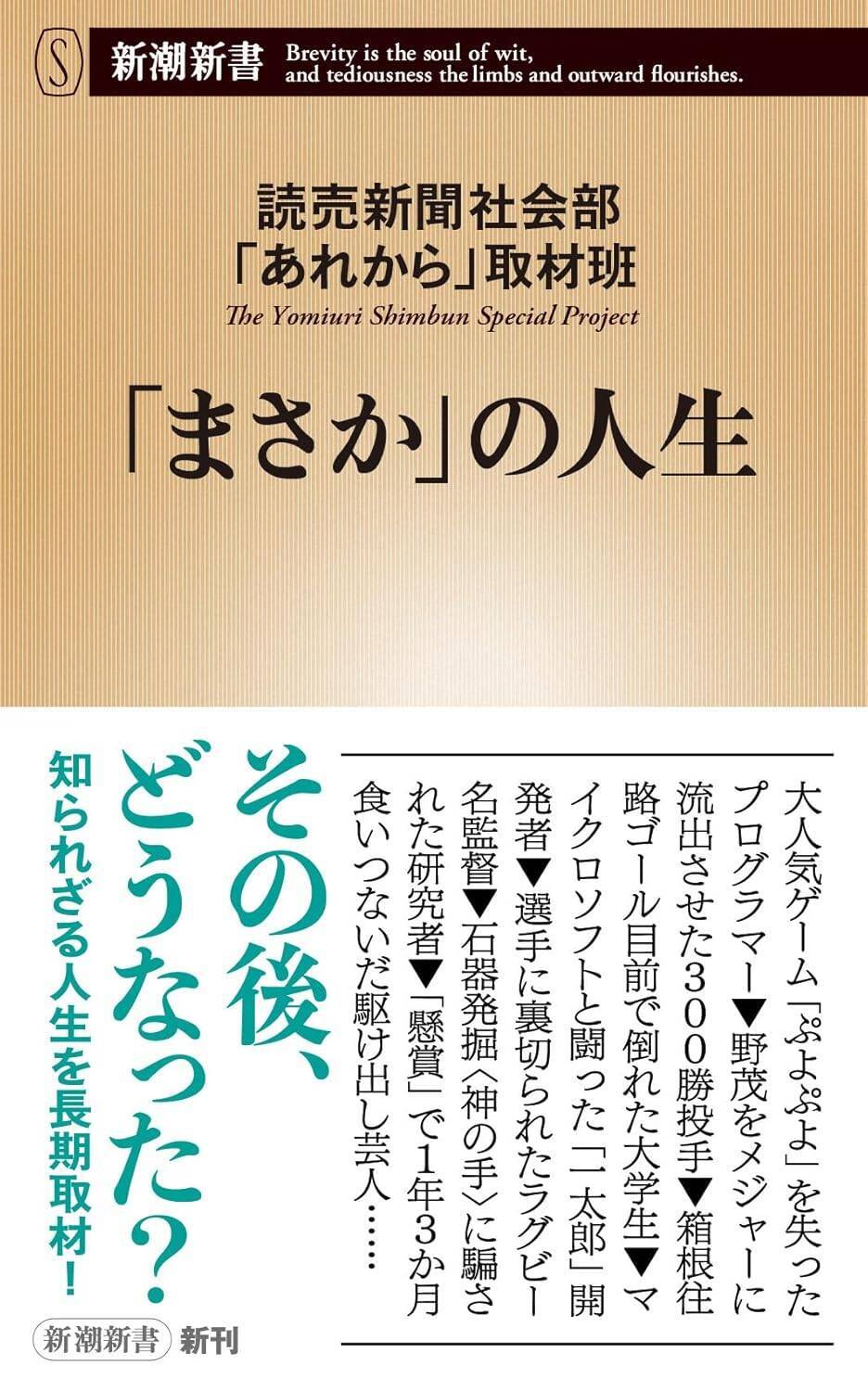

『「まさか」の人生』より一部抜粋・再構成してお届けする。

10年で6度の優勝

下馬評を覆す完勝だった。

対戦相手だった早稲田大学3年、五郎丸歩選手が7点差に詰め寄るゴールキックを蹴った直後、ノーサイドの笛が鳴った。グラウンドに水色と紺のジャージの歓喜が広がる。スタンドから「カントー」コールが響いた。

2007年1月13日、東京・国立競技場で行われたラグビーの全国大学選手権決勝は、10年連続で決勝に進んだ関東学院大学が、3連覇に挑んだ早大を33‐26で振り切った。日本代表経験者4人を擁する早大に、一度もリードを許さなかった。

「スターはいらない。雑草にも花が咲いた」。監督だった春口廣さん(当時57歳)は誇らしげに語った。

関東リーグ戦3部にいた弱小チームを1998年の選手権初優勝から10年で6度目の頂点に導いた。「もう10年やりたい」。そう意気込んだ名伯楽は、栄光が突如終わることを予想もしていなかった。

7度目の全国制覇に向け、良好に見えた視界は突然、閉ざされた。

2007年11月8日、春口さんは、事務職員の言葉に耳を疑った。

「部員が寮で大麻を栽培しているらしい」

発端は大学側への情報提供だった。現場は横浜市金沢区にあったマンションの一室。ラグビー部が借り上げ、寮として利用していた。

すぐに職員と訪れ、押し入れを開けた。10~50センチの草16株が植木鉢に植えられていた。大麻だった。部屋に住む部員2人が大麻取締法違反(栽培)の現行犯で逮捕された。

ラグビー部は、既に関東リーグ戦で11度目の優勝を目前とし、その先に7度目の優勝を狙う全国大学選手権を見据えていた。最初は、公式戦の出場辞退は念頭になく、監督を辞める気もなかった。

約1か月後、警察の捜査で、ほかに12人の部員が大麻を吸ったことが明らかになる。

大学ラグビーに風穴を開けた指導

「愛するラグビーを裏切った。監督の資格がなかった」。狭心症で入院していた横浜市内の病院での記者会見で、声を絞り出し、涙をぬぐった。

「命がけでやります」

24歳だった1974年、ラグビー部の監督に就任した。チームは当時、関東リーグ戦3部の最下位。貝殻交じりのグラウンドにはゴールポストもなく、初練習に集まった部員はわずか8人だった。「部の体をなしていない。だまされた……」。そう思いつつも、逆に闘志が湧いてくるのを感じた。

日本体育大学ラグビー部時代には、1メートル56センチの小柄な体ながら、俊敏さと負けん気の強さで大男たちに立ち向かった。逆境は望むところだった。

雀荘に入り浸る部員を連れ戻し、体育の授業で体格のいい学生を勧誘した。なかなか選手が集まらず、練習試合に自ら出場した。「命がけでやります」。教授会などでそう訴え、大学側からスポーツ推薦の全面協力を取り付けた。

チームは急速に力を付ける。77年に2部、82年に1部に昇格。84年に天然芝のグラウンド3面が完成し、環境面も整った。いち早く招聘した外国人コーチの効果も大きかった。90年に関東リーグ戦を初めて制覇すると、98年に大学選手権で初優勝した。以降、10年連続で決勝に進み、6度の優勝を飾った。

黄金時代を支えたのが、日体大OBのネットワークだ。「盟友」といえる同期で、強豪・佐賀工業高校の総監督、小城博さんからは、自校出身者のほか、九州の無名ながら有望な選手が次々と送り込まれた。

2003、07年のワールドカップ(W杯)で日本代表主将を務めた箕内拓郎さんもその一人。福岡県の八幡高校時代は全国大会と無縁だったが、1994年に関東学院大の門をたたいた。

春口さんは、入学直後の箕内さんがこぼれたボールに体ごと突っ込む姿に目を奪われた。「基本を大切にし、ひたむきに取り組む。必ず大物になる」。1年生からレギュラーに抜擢した。

箕内さんは「先生は実力が同じなら若い選手を使うというスタンス。育成と強化のバランスが取れていたからこそ、10年連続で決勝まで進めたのだろう」と話す。

「監督の情熱と強いリーダーシップに加え、大学全体のバックアップもあった。全国に張り巡らした情報網で無名校から有望選手を発掘し、一流に育て上げた」。早大監督時代に大学選手権決勝で5度対戦した清宮克幸さんはそう評価する。

無名校の躍進は、早大や明治大学など伝統校中心だった大学ラグビーに風穴を開けた。

「来る者拒まず」のマイナス作用

栄光の陰で、チームには綻びも見え始めていた。

強い情熱とリーダーシップは、時に周囲との軋轢を生んだ。指導や運営方針に異を唱えられると、「グラウンドから去れ!」などと声を荒らげた。2002年頃にはコーチら3人が袂(たもと)を分かった。

「来る者は拒まず」の姿勢も、結果としてマイナスに作用した。部員は多い時で200人を超えた。寮に入りきらず、マンションを借り上げて急場をしのいだ。

部員間にはおのずと温度差が生まれた。私生活にも目が届きにくくなった。大麻事件が起きたのも、主力以外の部員が入るマンションの一室だった。

小城さんは言う。「部が大きくなり過ぎた。

2008年4月に活動を再開したラグビー部は、バラバラだった。

「反省しなければ練習に進めない」。春口さんは辞任前、大麻を吸引した12人に対し、自ら名乗り出るよう求めた。誰も手を挙げなかった。12人全員が不起訴になったこともあり、誰が大麻を吸ったのか、部内であいまいなまま事件が終わった。

「『こいつが吸ったんじゃないか』とお互いに疑心暗鬼だった」

08年に主将を務めた土佐誠さんは明かす。

「誰だかわからないが、お前らのせいで将来がなくなった」

大麻吸引を疑われ、就職を取り消されたある上級生は怒りをあらわにした。

このシーズン、大学選手権は1回戦で早大に敗れた。「ようやく終わった」。土佐さんは悔しさと安堵が入り交じる複雑な思いを抱いた。同期は卒業後、一度も一堂に会していない。「集まろうと思っても集まれない。まだ事件を消化しきれていないのかもしれない」と吐露する。

春口さんは10年、部長としてラグビー部に復帰したが、チームは低迷した。12年は関東リーグ戦を7戦全敗で終え、入れ替え戦で31季ぶりに2部に降格した。

この時の主将だった現日本代表の稲垣啓太さんは、ラグビー部のブログにつづった。

〈結果を残せず後悔ばかりが残るものになってしまいました〉

〈苦い経験も自分を成長させてくれる糧として受け止め、今後の人生に生かしていこうと思います〉

13年2月には監督に復帰したが、1部昇格を果たせず、12月で解任された。大麻事件後は一度も大学選手権決勝に進んでおらず、1部と2部を行き来している。22人を輩出した日本代表も稲垣さんが最後だ。

「ラグビーは仲間作り」

関東学院大ラグビー部は、まさにワンマンチームだった。元理事長で「総監督」としてラグビー部を支えた内藤幸穂(さち ほ)さん(2014年死去)は、自著につづった。

〈ラグビー部はあまりに基盤が弱い。すべてが春口氏の下に集約され、他人が意見を差し挟む余地がまったくない〉(『新生 関東学院大ラグビー 再び栄光をめざして』より)

春口さんも「選手の勧誘や指導は、自分の存在が前提となっていた」と認める。もし、分業体制だったらどうだったのか。「大麻事件は起きなかったかもしれない。急速に弱体化することもなかったかもしれない」。そう話す一方、「ワンマンで突っ走らなければ、3部のチームを日本一にはできなかった」とも自負する。

大麻事件時に主務(マネージャー)を務めた竹花耕太郎さんは、当時の監督の言葉が忘れられない。「あいつらは悪くない。悪いのは大麻だ。あいつらを恨むのではなく、大麻を恨め」

「ラグビーは仲間作り」。春口さんは日体大時代の恩師、綿井永寿さん(1998年死去)からそう教えられた。かつてたばこを吸った部員をやめさせた際、綿井さんに長時間諭された。「ラグビーをやめさせるのではなく、たばこをやめさせ、ラグビーを続けさせるのが教育者の役目だろう」

それが大麻を吸った12人へのあいまいな対応にもつながった。「今思えば卑怯だった。ケジメをつけるべきだったが、仲間を守りたかった」

いまだに事件のわだかまりは残る。「人生を狂わされた。自分は被害者だ」との思いも消えないが、「ラグビーは仲間作り」という信念は揺らがない。

10年ぶりの現場復帰

2023年8月21日、横浜市内のグラウンドで、楕円(だ えん)形のボールを追う女子選手たちを少し離れた場所から静かに見つめた。この年の2月、女子ラグビーチーム「横浜TKM」の監督に就任した。監督として10年ぶりの現場復帰となった。

以前から競技の裾野を広げる活動には熱心だった。03年にタックルのない「タグラグビー」を教えるNPO法人「横濱ラグビーアカデミー」を設立。大学の天然芝グラウンドを開放し、練習や大会を続けてきた。「エンジョイ。楽しんで」。大学を辞めた後は、公園で子供5人を相手に指導したこともある。

自らグラウンドを走り回った以前とは異なり、今は細かい指導をコーチ陣に任せることが多い。「コーチたちの仕事をやりやすくするのが大切だ。もうワンマンではできない」。年齢を重ね、栄光と挫折を経験したことが、変化を促した。

「お帰りなさい」。今回の監督就任にあたり、リーグワンの地元チーム幹部から声をかけられた。涙が出そうになった。「もうラグビーはできないと思ったこともあったが、この年になってもまだやっている。本当に幸せだよ」。新たな挑戦を始めた名伯楽の「仲間作り」は続く。

文/大前勇・読売新聞社会部「あれから」取材班

『「まさか」の人生』(新潮社)

読売新聞社会部「あれから」取材班

大人気ゲーム「ぷよぷよ」を失ったプログラマー、野茂をメジャーに流出させた300勝投手、箱根往路のゴール目前で倒れた大学生、石器発掘の〈神の手〉に騙された研究者――。人生には「まさか」がついて回るが、ニュースになるほどの不運や失敗に見舞われた人々は、その渦中にあって何を思い、その後も続く長い人生をどう生き抜いてきたのか。知られざる軌跡と人間ドラマを描く人気連載、待望の新書化!

(目次)

はじめに

1 「ぷよぷよ」生んだ会社がはじけ、消えたワケ

2 山一元No.1営業マン、再就職先では「最低なサラリーマン」に

3 文民警官がまいた種――息子はカンボジアに殉じた

4 「野茂をメジャーに流出させた」300勝投手、名監督にあらず

5 技術は負けていなかった 「一太郎」vsマイクロソフト「ワード」

6 分離手術を受けたドクさんは、ベトさんを失った

7 日本初の生体肝移植、執刀医の「決断」

8 裏切られた名監督 関東学院大学ラグビー部の綻び

9 「あの日」「あの日々」を越えて 三陸鉄道はまだやれる

10 中国で突然拘束、2279日間の苦難

11 初の「セクハラ訴訟」原告A子が実名を名乗った日

12 「お前はグルか、バカか」〈神の手〉にだまされた研究者の20年

13 女子よ見てくれ!「ウォーターボーイズ」部員たちの進路

14 銀座に上陸したマクドナルド1号店、お客が来ない日々

15 「甲山事件」逮捕された「悦っちゃん先生」の50年

16 運営ミスで失格 目前で「五輪内定」を逃した競歩エース

17 「地下鉄サリン事件」が出発点、警視庁初の科学捜査官

18 箱根駅伝、途切れたタスキ 再び「山登り」に挑んだ順大3年生

19 「懸賞生活」乗り越え 喜劇俳優の「自分だからこそできること」

20 挑戦者2万人「アメリカ横断ウルトラクイズ」優勝者の覚悟

おわりに

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)