ユナイテッドアローズ創業メンバーのひとり栗野宏文氏、『東大ファッション論集中講義』で注目を集める平芳裕子氏、編集者としての30年のキャリアと私生活をリアルに振り返ったエッセイ『ファッションエディターだって風呂に入りたくない夜もある』が話題の龍淵絵美氏による鼎談が実現。三者三様のファッションとの関わりを語る。

三者三様のファッションとの関わり

平芳 「ファッション」とは、現代では流行の服といった意味で使われる言葉ですが、語の歴史としては1300年頃までさかのぼることができます。元々は形、近世では作法やふるまいといった意味合いが強かったんです。

豪華に着飾ることができたのは貴族階級、つまりごく限られた人々であった時代には、目まぐるしく流行が変化することはなかったんですね。西洋においてファッションが大衆化するのは、フランス革命や産業革命などの社会変革によって市民社会が成立し、既製服の生産体制が整った近代以降のこと。

一方で「モード」というフランス語は、女性名詞の「モード(la mode)」が生活様式を表していましたが、のちに男性名詞の「モード(le mode)」が登場することで、流行という意味に変化していきます。

日本では1980~90年代にかけてハイエンドなデザイナーズブランドを指す言葉として用いられました。モード系とかモード誌といったように。同じ頃に登場した「セレクトショップ」もまた、和製感のある用語ですね。

栗野 はい。セレクトショップは海外では一般にマルチレーベルストア、またはコンセプトストアと呼ばれます。僕は1978年にビームスに入社し、初めは主にアメリカのライフスタイルから派生する服や雑貨などを紹介していました。

その後1989年にユナイテッドアローズを立ち上げるんですが、当時ニューヨークのバーニーズとかロンドンのブラウンズなどを視察して、日本にもこういう店があったらいいな、という思いで店のコンセプトを作っていきました。

単に服を仕入れて売るのではなく自分たちの美意識で編集し、さらにはお客様の視点で「この値段で買いたい」と思える価格で品揃えをするために自社輸入して販売していく。

その後はバイイング(商品の仕入れ)した商品に加え、プライベートレーベルでオリジナルも作っていく、という日本独自の流れもできていきました。

龍淵 私は編集者としてずっとハイファッションを扱う女性誌の現場にいるんですが、2010年にインスタグラムが登場して以来、雑誌の在り方が大きく変わっているのを日々感じています。

かつてはパリやミラノ、ロンドン、ニューヨークなどで発表されるコレクションをもとにトレンド分析をして読者に紹介するのがその役割でした。今は、誰が着ているか?という人物重視の文脈に変わってきています。

どんな服か、ではなく誰が表紙か、によって雑誌の売れ行きが左右される中、 “映える”キャスティングが優先され、肝心の洋服の話が脇に追いやられてしまった。

そんな業界の動向に疑問を持ち、自分のファッションエディターとしてのリアルな日々をThreads(スレッズ)で書き始めたものが今回書籍になりました。

表紙で表現したのはジャケットを着て、オンラインミーティングのためPCに向かう「映える私」と、パジャマ姿で机の下には散らばった洗濯物がある「映えない私」、その両方がどちらも真実だということ。この本は、映えばかりが評価される昨今の風潮へのアンチテーゼでもあるんです。

今、私たちは新しい服が欲しいのか?

栗野 ファッションの現在地とは極論を言えば資 本主義消費社会におけるある種の脅迫、つまり「新しいものを買いなさい、古いものはカッコ悪い」という無言の圧力の結果のように直近は思います。

僕が子どもの頃は家電も20年使えて当たり前だったのに、今は5年や10年使えればいいほう。服も同じです。買い替え前提で作ったり、売られたりしていて、特にファストファッションが登場してからは、さらにその傾向が強まりました。

しかし生活者側では最近はメルカリなどリセールのサービスも使いこなしながら、買いっぱなしでなく買ったあとで売れるかどうか、自分のワードローブを循環させることに目が向けられるようにもなってきました。

ヴィンテージショップも店ごとによくキュレーションされていますし、古着によって自分のスタイルを構築する、それもまたひとつのエディトリアル活動と言えるのではないでしょうか。

龍淵 海外のZ世代のセレブリティたちにも、あえて20年前のデザイナーズヴィンテージを着ることがおしゃれ、みたいな現象も出てきています。資本主義も限界を迎えていて、買い物することが以前のように素敵なことではなくなってきている。

新品の購入にこだわらず、自分のセンスに合ったものを選ぶのが上級の消費者というか、ファッションの上級者なんだろうな、と感じます。

栗野 生活者、消費者は賢くなってきていて、セレブリティがブランドの新作を着ていても「PRだよね」とすぐバレてしまう。

龍淵 今はラグジュアリーの定義も変わってきて、高価なブランド物を買うことではなく体験重視。たくさん物を持つことが豊かさでありおしゃれな時代は終わりました。

ヴィンテージを探しに行って、そこにしかない自分のための一点に出会う、そうした体験こそがスペシャルなものになる。私自身も流行っているからといって飛びつくことはなくなっていますね。以前はトレンドを焚きつけるのが仕事だったのに(笑)。

栗野 ファッションに携わる人たちの意識も変わりつつある、ということなのかもしれませんね。龍淵さんの本のタイトルも『ファッションエディターだって風呂に入りたくない夜もある』だし(笑)。

龍淵 海外ではファッション誌の傾向も変わってきていて、フランス版の『ELLE』などは政治とか社会的な記事が目立ち、消費よりはむしろ思考を促すコンテンツが増えています。

平芳 大学でファッション文化論を受講する学生たちも、トレンドに興味があるというよりはその背景に関心があるようですね。

私たちのように若い頃にSNSがなかった世代は、流行を知るために雑誌の最新号を心待ちにしていましたが、今の若い人たちはデジタルネイティブ世代で、いつでもどこでもスマホで流行情報を即座に入手できる。

海外の情報へも瞬時にアクセスできるという環境にいるからか、ファッションで差別化したいとか自分だけ突出したいという意識も希薄な気がします。

海外志向と衣食住のヒエラルキー崩壊

龍淵 Z世代は、海外への憧れもあまりないような……。

平芳 円安の影響もあると思いますが、外国に行きたいという学生は少なくなっていますね。若い人たちはSNSを通じて海外の人たちとも交流ができるし、わざわざ行く必要はないと思っている。本当は実際に行けば、自分だけの体験ができるはずなのですが。

栗野 自分がいる場所や育った環境を外側から見てみよう、ということに関心がないのは残念な傾向だとは思います。しかし日本の新進ファッションデザイナーたちに海外への憧れを以前ほどは感じない一方で、近年は日本をベースにするブランドが実によく頑張っている。

つい最近もRakuten Fashion Week TOKYOで10 メゾンぐらい見たんですがどれも完成度が高く素晴らしかった。それこそ海外から来日しているバイヤーやジャーナリストたちが「パリより東京が面白い」と評価しているほど。

生地から製造まで、全工程を自国でできる国はもうイタリアと日本くらいしかない、それは誇れることです。

龍淵 2023年にパリ市立モード美術館で「1997 Fashion Big Ban」という展覧会がありました。あの頃(1997)が、やはりモードとしてはひとつのピークだったのかもしれません(注:1997年、ジョン・ガリアーノがディオールのクリエイティブディレクターになり、アレキサンダー・マックイーンがジバンシィのクチュールコレクションを発表した)。

その後、デザイナー自身がゼロからブランドを立ち上げるビジネスモデルは衰退し、代わりにメゾン(パリ・オートクチュール組合に所属する店・会社)のクリエイティブディレクター職(デザイナーチームをまとめる役職)は、現在にいたるまでまるで椅子取りゲームのごとく数シーズンごとに交代するようになりました。

栗野 その結果、多くのブランドでは、有名なデザイナーの名前を前に出し、その人のデザインのテイストを牽引力にしていく経営戦略が目立つようになってきました。でも、その人が辞めたり、辞めさせられたり……。

そうしたデザイナーの激しい交代は、もともとブランドのファンとしてついていたお客様や、デザイナー個人を応援して買ってきた人たちを翻弄するような状況にもなっています。

平芳 デザイナー個人の名前に帰されたクリエイションが明確だった時代は1990年代ぐらいまで。それまでは経済的には厳しかったとしても自分の名前でブランドを立ち上げて、だんだん大きくしていくという仕組みに夢が持てたかもしれません。

ただ、才能あるデザイナーの多くが自身で立ち上げたブランドではなく大メゾンのクリエイティブディレクターとして活躍することが主流となった今、ファッションのさらなる拡大に期待してよいのか、という点には疑問が残ります。

栗野 生活者の価値観をピラミッドで考えてみると、かつてはファッションが上位概念でしたが、今では、健康やコミュニケーション、食や住むことのあとに「着る」が来る。衣食住の順番が変わりました。人によるかもしれませんが、ファッションがトップの上位概念だった時代は終わりましたね。

(後編に続く)

文・構成=市川暁子

撮影=樋口 涼

kotoba 2025年夏号

コトバ編集室

特集

いまを生きるための哲学

戦争、トランプ2.0、AIの急速な進化、気候変動、広がる格差……

社会が大きく揺れ動き、情報があふれる時代であるいまこそ、「哲学」が求められています。

「なぜ生きづらいのか」「この社会でどう在るべきか」「この先に希望はあるのか」――。

こうした問いは、私たち一人ひとりにとって切実なテーマであり、そこに向き合う姿勢そのものが、哲学だと考えます。

先人たちの言葉、哲学や思想の現在地を手がかりに、いまを生き抜くための哲学を探ります。

Part 1 求められる哲学

東 浩紀 トランプ2.0時代を生きる

内田 樹 武道における「修行」とは何か

國分功一郎 中動態と責任論

中島岳志×戸谷洋志 「弱い責任」で連帯し、「利他」が循環する社会へ

岡﨑乾二郎 私たちの認識と世界を結び直す

中村 達 カリブ海の知――複数の「我々」を肯定する

Part 2 哲学でいまに向き合う

三宅陽一郎 人工知能と哲学 世界を巻き込むこの深い関係

編集部 生成AIと哲学する その1

朱 喜哲 哲学を制するものがデータ社会を制する

大澤真幸 カント『永遠平和のために』から考える戦争のない世界

適菜 収 狂った時代に正気を保つためのほんとうの保守思想

篠原 信 世界の「常識」をアップデートしよう!

Part 3 どう哲学と出会うか

島田雅彦 我歩く、ゆえに我あり 散歩と哲学、あるいは散歩の哲学

編集部 生成AIと哲学する その2

魚豊 フィクションは哲学に直結する

吉川浩満 哲学をこじらせて――惑溺と割り切りのあいだ

前川仁之 哲学者ブルース・リー私抄

川喜田 研 街場の哲学の現場――「哲学カフェ」に集う人たち

編集部 kotobaが選ぶ哲学の本30冊

【ルポ】

芳地隆之 災害関連死をなくせ――能登半島地震「コミセン構想」を追う

【対談】

長谷川直之×荒木健太郎 「防災の言葉」を伝える

【鼎談】

平芳裕子×栗野宏文×龍淵絵美 ファッションの現在地と未来

【インタビュー】

みき 目の見えない私が料理からみつけたこと

連載

大岡 玲 写真を読む

山下裕二 美を凝視する

足立倫行 〈新連載〉 古代史を考えなおす

大野和基 未来を見る人

橋本幸士 物理学者のすごい日記

宇都宮徹壱 法獣医学教室の事件簿

鵜飼秀徳 ルポ 寺院消滅――コロナ後の危機

赤川 学 なぜ人は猫を飼うのか?

町田麻子 〈新連載〉 ことば万華鏡 ミュージカルの訳詞の妙技

阿川佐和子 吾も老の花

木村英昭 月報を読む 世界における原発の現在

おほしんたろう おほことば

kotobaの森

著者インタビュー 柿沼陽平『古代中国の裏社会 伝説の任俠と路地裏の物語』

マーク・ピーターセン 英語で考えるコトバ

大村次郷 悠久のコトバ

吉川浩満 問う人

町山智浩 映画の台詞

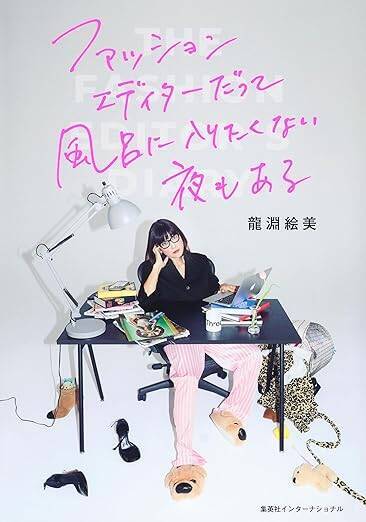

ファッションエディターだって風呂に入りたくない夜もある

龍淵 絵美

モード編集者歴30年のAmy(エイミー)こと龍淵絵美が、

自身の編集者人生を振り返って綴る泣き笑いキャリア物語。

1日約500ワード、日記形式で綴られる新感覚エッセイがここに誕生!

Threadsで話題沸騰の連載「#モード編集者日記」を書籍化!!

「許せない!」「負けたくないの」

おしゃれの最先端をいくモード誌編集部に怒号が響く…。

時は平成、東京某所。物語は、ファッションが大好きな少女だったAmyが、小さな出版社に入社するところから始まる――。

日本のモード界を牽引してきた女侍(ファッションエディター)たちの汗と涙の群像劇。

世界中の女の子が一度は憧れるキラキラした世界の裏側では、プライベート(結婚・出産・子育て)と仕事の両立に苦悩する女たちの、ドタバタと映えない日常があった…!?

〈Contents〉

第1章 『プラダを着た悪魔』(のアシスタント)期

猛烈会社員時代。小さな出版社に新卒採用の後、『フィガロジャポン』編集部に転職。煙草の煙にまみれ、ハイブランドを着て深夜残業の日々。

第2章 出産・キャリアのお悩み期

なんとか結婚、出産するも、思ったより大変な育児とモード編集者業の両立に四苦八苦。

第3章 キャリアしゃがみ期

やっぱりフリーランスエディターとなり、育児に支障をきたさない範囲で働くこととする。この間に子供たちの学校を移し、来るべき日に備え体制を整える。

第4章 再び立ち上がる

2016年『エル・ジャポン』ファッション マーケティング ディレクターとして再契約。子育てのため抑えていた仕事を徐々に増やし始める。

第5章 コロナと更年期、再生までの道のり

2020年から始まったコロナ禍、2022年実父の死、そこに更年期も相まって、人生最大気持ちの落ち込み期。

第6章 モードな女たち列伝

自分語りに飽き足らず、平成、令和を駆け抜けたファッション業界のレジェンドたちの話を聞きにウロウロ。女の生き方伝道師として新たな歩み始まる。

【番外編】

・次世代のモード編集者と語らう! 私たちの仕事と幸せって?

令和の編集者の働き方とは? 何を目指す?

若手編集者とAmyによる座談会を収録。

・対談を終えて…迷える後輩女性へ、これだけは伝えたい10のメッセージ

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)