「Plurality」(プルラリティ)とは多様で多元的な考え方を認め合い、テクノロジーと民主主義の共生を目指すことで、社会的・文化的な違いを超えた相互理解と尊重を育む新たな道である。マイノリティへの差別を公言することで支持者を獲得するような現在の日本の危機的な状況に対しての希望だ。

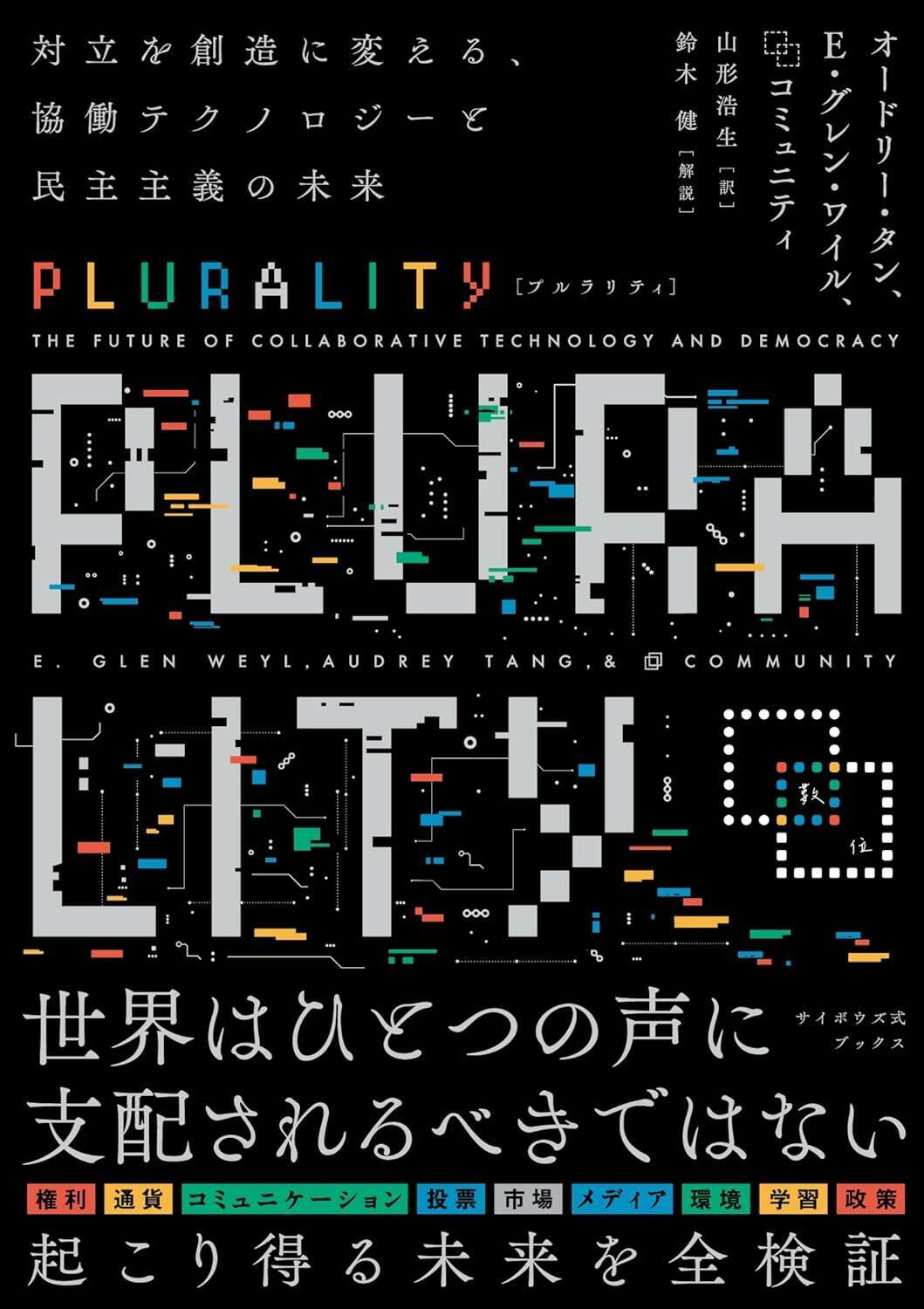

『PLURALITY』第三の道を示す希望の書

『PLURALITY』日本語版刊行の前、私は李舜志著『テクノ専制とコモンへの道』を読み、「新たな帝国主義と自己利益を追求する究極自由主義。そのいずれでもない第三の道を示す希望の書」と推薦の言葉を寄せた。そして李舜志氏と対談した。『PLURALITY』も、まさにそのような本である。

同書の542頁には

「プルラリティは、リバタリアニズムとテクノクラシーを超えた第三の道なのだ」

とある。

つまり両著書は、同じ方向をさし示している。オードリー・タンは『テクノ専制とコモンへの道』への推薦文で、「社会の対立を前進する方法に変え、・・・共通の物語を紡ぎ直す方法」を示している書だと述べ、E・グレン・ワイルも「(PLURALITYの)レッスンを、学術的かつ日本的な視点から再構成したもの」と述べている。

『PLURALITY』は日本および日本の著者たちと関わり、響き合っている。

そう言えばかなり前のことだが、鈴木健著『なめらかな社会とその敵』を読んで、「何かが変わりつつある」予感をもった。

この本については『PLURALITY』に、「人々が複雑性を最大限に活かして生きることのできる、よりネットワーク的な社会を生み出すビジョン」と紹介されている。その鈴木健氏は『PLURALITY』の解説者でもある。

なぜ私がこのような、「複雑性」や「なめらかな社会」やリバタリアニズムとテクノクラシーを超えた第三の道に関心をもったのか。そこには二つの理由があった。

江戸の「連」とアーレントの共通点

一つは、1970年代に開始した江戸文化研究の中で、「いくつもの自分」をもった人々が小さな連(グループ、コミュニティ)を無数にネットワークさせて創造活動を展開している現場を知ったことだった。

芭蕉のような俳諧師も、世界中に知られている喜多川歌麿や東洲斎写楽や葛飾北斎も、そしてとりわけ「狂歌連」を世の中に書籍として刊行していった、今年の大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎も、「自我意識」や「個人の創造」としてものを作っていたわけではなかった。

複数の名前を複数の連で使い、連はその成立や出入りや解散が自由で、俳諧や狂歌や本草学(博物学)のコミュニティは、全国ネットワークでつながっていた。

近代文学を学んでいた私はそのありように衝撃を受けた。つまり孤立した個人の自我意識など、どこにもなかったのである。

その代わり創造活動に大きな意味を持っていたのは、多様に交差し合う「関係」だった。

人々は助け合うが密接になりすぎず、全体主義的にもならなかった。個人と個人の間の隙間が維持されつつ、その隙間で情報のやり取りをして、そこに自分という存在が更新されていったのである。

本書は「多元性という人間の条件、つまりひとりの人間ではなく人間たちが地球上に住み、世界に暮らしているという事実」と、「活動とは、物や物質を介さずに人間同士の間で直接行われる唯一の行為」という「事実」「行為」についてのハンナ・アーレントの考えを基盤にしている。

したがって西欧でも、多様性と関わりに注意を払う人はいた。しかし何もかもが金銭を媒介にするようになったことと、自己責任思想による政治の責任回避が、私たちの社会に大きな勘違いをもたらしていた。

むろん江戸時代社会には、本書が前提としている「人権というオペレーティングシステム」はなかった。その上に成立した民主主義もなかった。コラボレーションは深く、その深部感覚は今と比べ物にならないほど強かったが、多様性の広さはなかった。

しかし今の日本人が人権をオペレーティングシステムとして意識し、民主主義を失ってはならないものと位置付けているかといえば、政治を見る限り、甚だぼんやりしている。そこにSNSが出現した。人権意識が薄いところに対立や憎悪を煽れば金を稼げる、となって、選挙も巻き込んでひどい状態になっている。この醜悪をどう乗り越えるかは、今の日本の大きな課題である。

松岡正剛の「編集工学」とPluralityが示すもの

『PLURALITY』に関心をもった第二の理由であるが、それは「編集工学」と関わったことだ。1980年代に編集工学研究所を立ち上げた故・松岡正剛氏とは、1980年代末から一緒に仕事をしてきた。

編集工学は複雑性の理論を基盤にしている。したがって「知」を積み上げ型のものとしてではなく、そもそも身体に絶えず起こっている自己編集と、脳の中に仕組まれている編集能力として見ている。自己編集は内に閉じられて起きているのではなく、外部と情報を交換しながらなされているので、「孤立した私」は存在しない。

個々の人間が生まれ落ちる世界はすでに組織化され、名付けられ、記述されている。

それを「編集的自由」という。

本書の322頁にはコラボレーションを深めていくことと、多様性を広げていくこととを、同時に表現した図が掲載されている。まさに編集工学はそれを目指している。

そのために松岡正剛は2000年に「イシス編集学校」を作り、本書で言うところの「ゲーム化された学習」「エデュテイメント」のメソッドを完成させた。私は今、その学長を務めている。

この学校において「編集能力を拓く」とは、社会の中に投げ込まれた自分が、すでに持っているものを柔軟に変化させ、動かし、柔らかくすることで、「偶発」を呼び込み、可能性を増やし、異なるカテゴリーの多様な価値(スコア)を重ね、矛盾ごと駆動し、よくよく練られた逸脱に向かうことである。

これは「関わりを深くしながら多様性を広げる」方法であり、これからの日本社会が、挙国一致ではなく、ネットを利用した自己利益の最大化でもない、多様性に開かれた社会に向かうために、必須の方法だと思っている。

『PLURALITY』の価値観に非常に近いものを感じている。

文/田中優子

PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来

オードリー・タン (著)、 E・グレン・ワイル (著)、 山形浩生 (翻訳)、⿻ Community (その他)

世界はひとつの声に支配されるべきではない。

対立を創造に変え、新たな可能性を生む。

プルラリティはそのための道標だ。

空前の技術革新の時代。

AIや大規模プラットフォームは世界をつなぐと同時に分断も生んだ。

だが技術は本来、信頼と協働の仲介者であるべきだ。

複雑な歴史と幾多の分断を越えてきた台湾。

この島で生まれたデジタル民主主義は、その実践例だ。

人々の声を可視化し、多数決が見落としてきた意志の強さをすくい上げる。

多様な声が響き合い、民主的な対話が社会のゆく道を決める。

ひるがえって日本。

少子高齢化、社会の多様化、政治的諦観……。

様々な課題に直面しながら、私たちは社会的分断をいまだ超えられずにいる。

しかし、伝統と革新が同時に息づく日本にこそ、照らせる道があると著者は言う。

プルラリティ(多元性)は、シンギュラリティ(単一性)とは異なる道を示す。

多様な人々が協調しながら技術を活用する未来。

「敵」と「味方」を超越し、調和点をデザインしよう。

無数の声が交わり、新たな地平を拓く。

信頼は架け橋となり、対話は未来を照らす光となる。

現代に生きる私たちこそが、未来の共同設計者である。

江戸問答

田中 優子 松岡 正剛

テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?

李 舜志

しかし、オードリー・タンやE・グレン・ワイルらが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とそこから導き出されるデジタル民主主義は、市民が協働してコモンを築く未来を選ぶための希望かもしれない。

人間の労働には今も確かな価値がある。あなたは無価値ではない。

テクノロジーによる支配ではなく、健全な懐疑心を保ち、多元性にひらかれた社会への道を示す。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)