戦地を渡り歩いた通信社の元カメラマンが、翻訳の仕事に身を隠しながら、一匹の野獣となって、管理社会の安穏とした生活に犯罪で挑む姿を描く――松田優作主演の名作映画『野獣死すべし』は人物描写などに原作との差異が少なからず存在するため、原作とは同名異作の映画とする評価があるが、その背景にあったドラマを脚本を担当した丸山昇一が明かす。

書籍『生きている松田優作』より一部を抜粋、編集してお届けする。

伊達邦彦をつかまえたよ

三月。『探偵物語』の撮影が終了した。

打ち上げの席で、優作が私を呼びつける。

「丸山さん。伊達(邦彦)をつかまえたよ」

「あ、…」

優作が、その場で体をまわして私に背を見せ、それから、ゆっくりゆっくり、気が遠くなるほどの緩さで背後を、(つまり私の方を)振り返る。

その眼が、死んでいる。

「これで書いてくれ」

「いいんですか」

「これだったら、演(や)る」

『野獣死すべし』は、こうして始まった。

肉体をもたない、アクション。

優作はそれをたった数秒の動作と、あの眼で伝えてきた。

果たして、黒澤満が、角川春樹が、なんというだろう。大藪春彦は、許可するか。

なにより、私がどうするか、だ。

アパートにこもり、何日も外に出ず、塞ぎこむ。

こもって塞ぎこめばいいってもんじゃない。このまま何もしないでグズグズしてたら、既に松田優作、大藪春彦の圧倒的な圧(あつ)に闘わずして負けていることになる。

逃げない。

俺が、野獣だ。

って、冗談でしょ。冗談だけど、ともかく動く。想像する。考える。想像する。考える。

原作はこうだ。

戦時中、外地で非人間的な扱いと屈辱の極みを叩きこまれた伊達邦彦。

ついには自らが人間性を喪失し、唯一、友と呼べる拳銃、ハガネとナマリを偏愛したあげく、強靭な肉体と精神のすべてをぶつけ、接触してくる者を次々に殺戮。学友の真田と組んで、多額の現金が集まる大学入学金を根こそぎ強奪しての殺人行の果て、伊達はひとり、アメリカで充実した生活を手にする。

このニヒリズム。この虚無感。

だが原作の世界観のままでは優作の期待に添えないのは明らかだ。

「まいったな。これまでの優作のイメージを全部ひっくり返すわけだ」

打ち上げの席での、優作の決意表明(ビジョン)から十日ほど経った。

順序としては、優作があの決意表明をまずプロデューサー、黒澤満に打ち明け、黒澤から製作総指揮の角川春樹に上申してもらい、監督、村川透にも打診して、原作をまるごとひっくり返す大改変を許容するかどうか検討する段取りがごく当たり前じゃないのか。

そこで初期の構想としては許容する、ついては脚本家を選定し直して、原作とは大幅に異なる登場人物、特に主役像を新たに立ち上げ、新たな物語、構成、テーマを具体的に創作させる、という流れじゃないのか。

それが途中を全部すっとばして、なんでいきなり私に。

だが優作が言っているのだ。

「待ってたよ」

「どう変えるかは優作さんから聞いてませんよね」

「うん。だいぶ変えるのか」

緩く、緩く、振り返り、背後を見る。

死んだ目。

痩せぎす。

女性を抱けない。酒も煙草もやらない。

銃を撃てない。

「そういう伊達邦彦だそうです」

「まいったな。これまでの優作のイメージを全部ひっくり返すわけだ」

「そのパーティの席で私が、都会のなかにひっそりと生息している野獣ですかと言ったら、ひっそり、という表現が気に入ったみたいで、ふだんは猫背気味に本を小脇に抱えて靴音も立てずに歩く奴、と」

「角川さんは『金狼』以上のバイオレンスアクションで売ると決めてるし、大藪さんにとって『野獣死すべし』は自分の代名詞、野望を銃とタフな肉体と精神で制覇する大藪ワールドの代表作だからなあ。ふたりを説得するのはむつかしいかな」

「黒澤さんは?」

「いや、俺もふつうにアクションやってほしいさ。

「これからは同じようなことは二度としない、と言ってます」

「『探偵物語』のPARTⅡの打診もきてるんだがね」

「やらないでしょう」

「……丸山。最高だよ」

追跡する刑事に逮捕される寸前、伊達が立場を逆転させる夜汽車のなか。

伊達の死んだ目が瞬きひとつせずに輝く時、伊達を、優作を、突然饒舌にしたい。

何を話すか。

浦島太郎、アメリカ版。ワシントン・アーヴィング『リップ・ヴァン・ウィンクル』に出会う。

伊達「……リップ・ヴァン・ウィンクル。いい名前だ。もうずいぶん昔のことですがね。そいつが山に狩りに行ったんですよ。ウィンクルはそこで小人に酒を呑まされましてね、そのまま眠ってしまった。

ウィンクルが最後に飲むカクテル、〝X・Y・Z〟も隣の書架にある本から探し出した。ようやく書き上げた時、立てなくなった。私の中にひそんでいた〝悪〟を全部出しつくした。

生原稿を、黒澤が受け取った。

どういうわけか、京王プラザホテル、45階のティールーム。

黒澤は一気に読んで、深いため息をついた。

よし! と呟いて、目を瞑って、沈黙。どう見ても、満足してもらった。

プロデューサーに好感触を得るのが、脚本家にとって最高の歓びであることをこの時に痛感する。私も、苦心が報われた。

「原稿コピーして、すぐ優作に届けるから」

翌日。優作から電話があった。

「今、読んだ」

「はい」

「……丸山。最高だよ」

「……はい」

「待ってろ」

「……はい」

低い、いい声だった。

涙が、出そうだった。

「俺たち映画をやる者も、時々頭真っ白にしなきゃ」

「頭が真っ白になるって本当だったよ。音楽やる奴、絵を描く人、どこから脳に刺激を与えてるのかと思ってたけど、ここらあたりから、こんな角度で」

後頭部のある部分を指で差して、優作が哲学者のような静かな語り口でつづける。

「俺たち映画をやる者も、時々頭真っ白にしなきゃ。次につながる切り口、角度をいつまで経っても見つけられない」

初の本格的なコンサートツアーでまともに音楽と向きあい、頭が真っ白になったという優作が、『野獣死すべし』初稿台本を持って私の前に座っている。

黒澤も村川透監督も同席を拒み、私とふたりきり。こんなこと許されるのか。

コンサートツアーから戻り、一度頭を真っ白にして直しを入れたという初稿台本。

チラッと見える台本の中身には、ビッシリと変更メモが書きこまれている。

それは自分の役、伊達に関する箇所だけでなく、多くのシーンの組み立て部分にまで及んでいる。

まるでプロデューサーと監督を兼任する、プレイングマネージャー。

「伊達の持つ気配、空気、呼吸。わかってるようでわかってない」

「どこの部分ですか」

「考えろよ」

「どこだろ。わかりません」

「だから考えてないんだ」

「頭、真っ白にしなきゃ、ですね」

「うん。感覚」

「感覚」

「感覚。もっと研ぎ澄ませ」

「はい」

「伊達は、宇宙を抱えこんでる」

「……次元が違い、時間がズレてる?」

「そう。考えてるじゃないか」

いや、当てずっぽうで何か言っただけで……。でも、なるほど。

こういう調子で、優作は初稿の直すポイントを次々に挙げてゆく。

その一つ一つは、かなりの深みをもった暗示的なもので、私がいちいち具体的な映像とセリフにしてゆく作業を伴うが、映画に賭ける優作の魂がそのまま熱気として噴出している迫力がある。それを全く秘匿することなく私にぶつけてくるのは、脚本家(ホンヤ)丸山を信頼してくれた証だと思う。私もへっぴり腰で応えてゆくうちに背スジが張り、この男に選ばれた幸運と恍惚を感じる瞬間がある。

文/丸山昇一

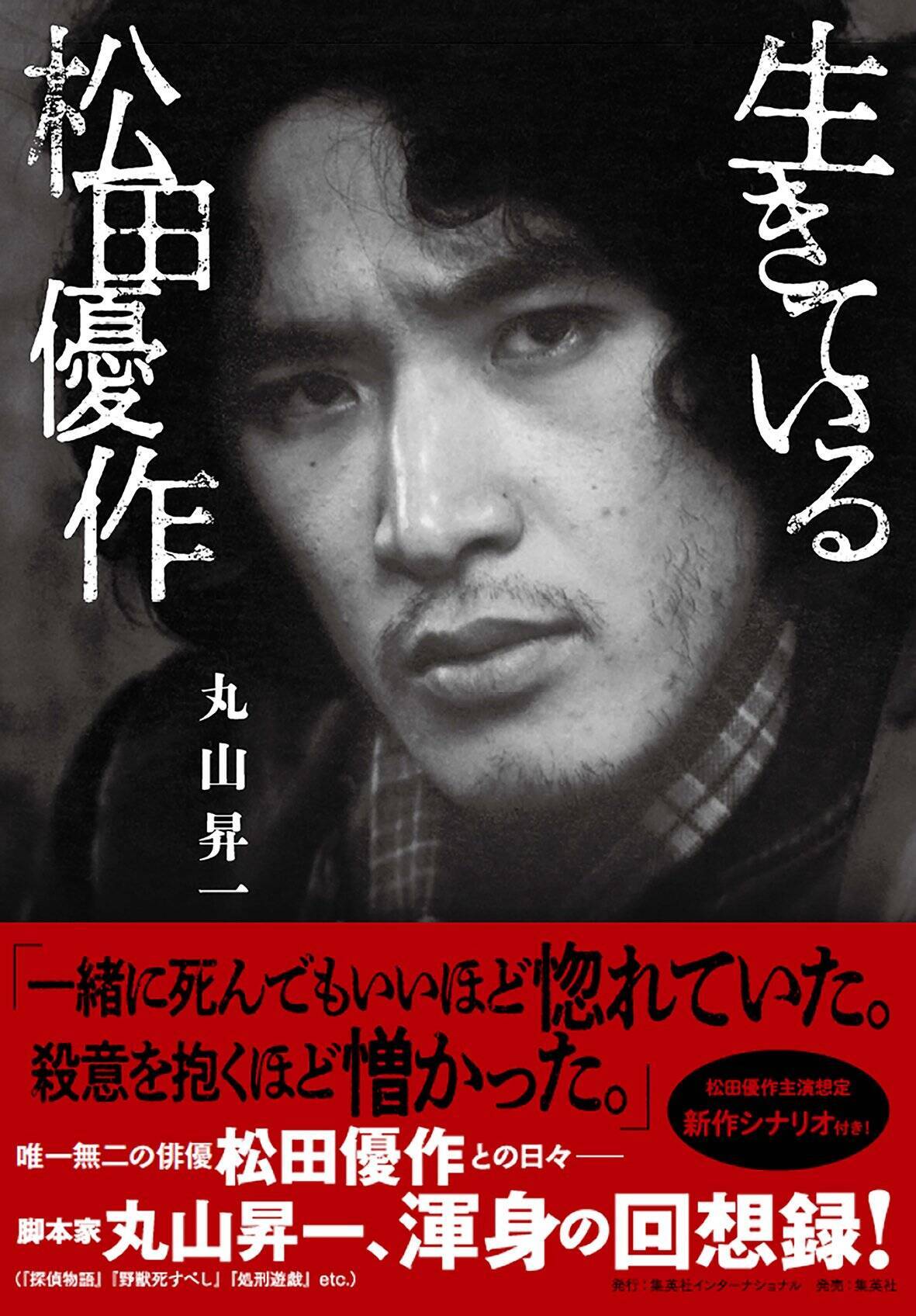

生きている松田優作

丸山 昇一

『探偵物語』『野獣死すべし』などの脚本家・丸山昇一が、

没後40年を経てなお輝きを失わない不世出の天才俳優・松田優作との出会いから

永遠の別れまで10年余の日々をつづる渾身の一作!

■「一緒に死んでもいいほど惚れていた、殺意を抱くほど憎かった」──1979年、新TVドラマ『探偵物語』の製作前打ち合わせ。脚本家志望の若者・丸山昇一の前に現れたのは、「むき出しの野心」と「さわると危険」な空気をまとった、サングラスにデニムのスタジャンのスター、松田優作。この「好きな俳優ではなかった」が「存在感がすごすぎる」役者との出会いが、丸山の運命をかえていく。『探偵物語』で脚本家デビューを果たした丸山は、同じく優作主演の『処刑遊戯』で念願の映画脚本を担当。撮影現場で、完成した映画で、松田優作のすごさに感動した新米脚本家。映画の出来ばえに脚本家としての自信も得た。そして、優作主演の大作『野獣死すべし』の脚本執筆という注文が、角川春樹から舞いこんでくる。それは松田優作とのさらなる戦いの始まりであった……1989年、突然の別れを迎えるまでの濃密すぎる関わりを、愛憎入りまじった感情を、脚本家・丸山昇一が初めて自身の筆で書きしるす! 70年代末~80年代の映画業界の熱気と混沌、不世出の大スターの情熱と凄み、脚本家の苦悩と恍惚、を活写した快作!

■回想録本編に加え、松田優作が生前語っていた構想を基に、75歳の優作主演を想定して書かれた探偵ドラマの書きおろしシナリオ『21世紀探偵秘帖 顔(フェイス)と影(シャドー)』を収録!

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)