妊娠・出産したいか、したくないか。いつ産むか、何人産むか。

書籍『産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』より一部を抜粋・再構成し、1970年代にピルがアメリカ社会にもたらした影響を解説する。

ピルのパワー

2023年に女性単独として初のノーベル経済学賞を受賞したクラウディア・ゴールディンは、2000年の共著論文「ピルのパワー(The Power of the Pill)」で、避妊ピルの登場がアメリカの若い女性たちのキャリアと婚姻の選択に重大な影響を及ぼしたことを明らかにしている*1。

1972年のアイゼンシュタット判決以降、アメリカで大学に進学する女性たちの学部選択に変化が現れ、かつ婚姻年齢と出産年齢が高まったというのである。以下、この論文をもとに当時の状況を振り返ってみる。

避妊ピルがまだなかった時代、アメリカの若い女性にとって、キャリア形成のためにより長い時間と多額の資金を投じて医師や弁護士を目指すのは、あまりにもリスクが高すぎた。

なぜなら、1973年に連邦最高裁「ロー対ウェイド判決」で中絶が合法化される以前は、数多くの州で中絶が違法だったので、若い女性たちは、ひとたび妊娠をしてしまったら学位やキャリアを諦め、結婚して出産するしかなかったためである。

しかし、1960年代に公民権運動やベトナム反戦運動に続いて吹き荒れた女性解放運動で、若い女性たちの権利意識は頂点に達していた。

だから主体的に避妊できる避妊ピルという選択肢が手に入るようになったとたんに、意欲の高い女子学生たちは、それまで「男の領域」とされていた医学や法学、経営学などの専門職大学院に続々と進出していくようになった。

ゴールディンらは、女性が長期にわたる専門教育を受けることのリスクを引き下げ、初婚年齢を引き上げることに寄与した「ピルのパワー」を立証してみせた。

独身女性のあいだでピルが普及した時期と、初婚年齢の上昇や専門職に至る学位課程への女性の進出が増加した時期の一致は、ピルの役割を示す最も説得力のある証拠だと彼女たちは結論している。

実際、避妊ピルは全世界を震撼させ、これを導入した各国の女性解放運動を活性化させることになった。

安全な避妊ピルを求めて

ただし、発売当初の避妊ピルには現在の数倍の高用量ホルモンが含まれており、血栓症や吐き気などの深刻な副作用を引き起こすこともあった。こうした健康被害に対し、フェミニストたちは1970年前後から、女性に十分な情報を与えず一方的に処方を行う医師たちの姿勢に強く異議を唱えるようになった。

当時の多くのフェミニストたちは、医療専門家が父権主義的で、患者への十分な情報提供を行わないという認識を共有していた。

性やリプロを自己管理するには正しい情報が不可欠だと痛感した彼女らは、自分たちが必要としている情報を他の女性に届ける活動に乗り出した。1968年にカナダのマギル大学の学生たちの手で『避妊ハンドブック(Birth Control Handbook)』が発行され、1970年には「ボストン女性健康本集団」編著の『私たちの身体、私たち自身(Our Bodies, Ourselves)』のもとになるパンフレットが作成されて、ともに女性の健康運動のバイブルになった。

こうした情報共有の動きは現実社会に変化をもたらした。知識を得た女性たちが国や製薬会社に抗議活動を繰り広げた結果、製薬会社は避妊ピルのホルモン含有量を引き下げ、消費者向けの情報を添付するようになったのである。

1970年代には、避妊ピル以外にも避妊手段の開発が進んだ一方で、次々と問題も明るみに出た。IUD(子宮内避妊具)はすでに1950年代から使われていたが、このうち、避妊ピルへの不満を背景にアメリカで人気が急上昇した「ダルコン・シールド」は、少なくとも十数人の死者を出した他、細菌感染による敗血症性中期流産も多数報告された。

メーカーは相次ぐ訴訟を受けて1974年にアメリカから製品を撤去し、後に破産した。一方、同時期の南半球では、「デポプロベラ」と呼ばれるホルモン剤の避妊注射の乱用が問題になった。

リプロに介入できる薬や技術は両刃の剣

1990年代のアメリカでは、「ノルプラント」と呼ばれる体内埋め込み型の避妊カプセルが承認されたとたんに、裁判所や議員たちは特定の女性たちに対してノルプラントを義務づけようとした。

ノルプラントは一度埋め込めば自動的に作用する避妊手段で、医療の介助なしには除去できないため、他の避妊方法よりも第三者が管理しやすい。女性の低所得者や犯罪者にノルプラントを埋め込もうとする法案が持ち上がるたび、女性たちから批判の声が上がった。

リプロに介入できる薬や技術は両刃の剣であり、使いようによっては女性たちの味方にもなれば、敵にもなりうる。

1985年にアメリカで出版された『フェミニスト辞典(A Feminist Dictionary)』の「ザ・ピル」の項には、ピルのメリットと並んで、〈製薬会社に莫大な金をもたらし、私たちをモルモットにし、私たち全員を性的対象者としてより「手に入りやすく」する〉とも書かれている*2。

欧米の女性たちは、ピルやIUDなどの新しい避妊方法を警戒しつつも切望し、それと同時にリスクを暴き、権力による乱用に反対することで、避妊方法の改善に貢献してきたのである。

その結果、現在ではホルモン避妊法は大きく改良され、適切な使用のもとで非常に高い安全性と有効性が確立されている。

注釈

*1 Claudia Goldin and Lawrence F. Katz, “The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Career and Marriage Decisions”, Journal of Political Economy, Vol.110, No.4, The University of Chicago Press

*2 Cheris Kramarae and Paula A. Treichler, A Feminist Dictionary, Pandora Press, 1985

写真・イラストはすべてイメージです 写真/Shutterstock

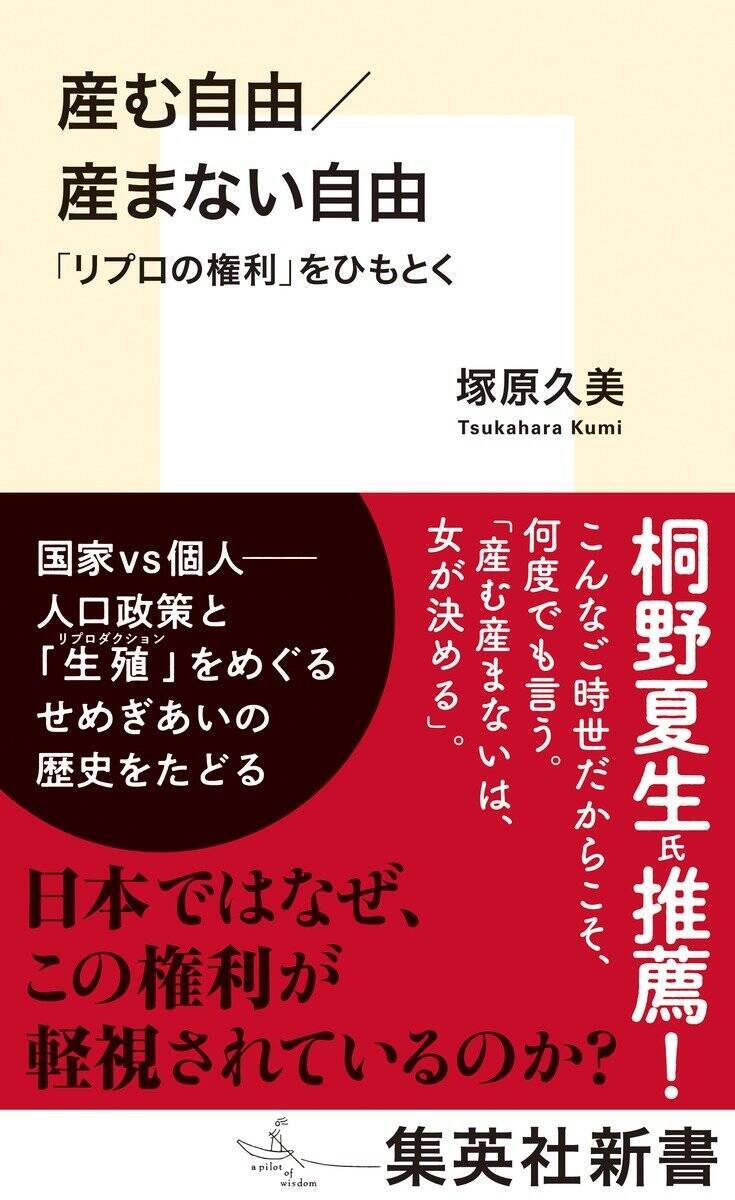

産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく

塚原 久美

妊娠・出産したいか、したくないか。いつ産むか、何人産むか──。そのほか、中絶、避妊、月経、更年期に伴う心身の負担など、生殖関連の出来事全般に関し、当事者がどのような選択をしても不利益なく生きることのできる権利を「リプロの権利」という。1990年代、女性にとって特に重要な権利として国際的に定義・周知されたこの人権について、日本でほぼ知られていないのはなぜなのか。中絶問題研究の第一人者が国内外での議論の軌跡をたどり解説する。少子化対策と称し「出産すること」への圧力が強まる今、必読の書。

【目次】

はじめに~日本社会から欠落している「リプロの権利」の視点

序章 リプロの権利は「人権」のひとつ

第一章 リプロの権利はいかにして生まれたか

第二章 人口政策に翻弄された日本の中絶・避妊

第三章 二〇〇〇年代、日本政府の「リプロ潰し」

第四章 世界はどのように変えてきたのか

終章 日本の今後に向けて

おわりに

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)