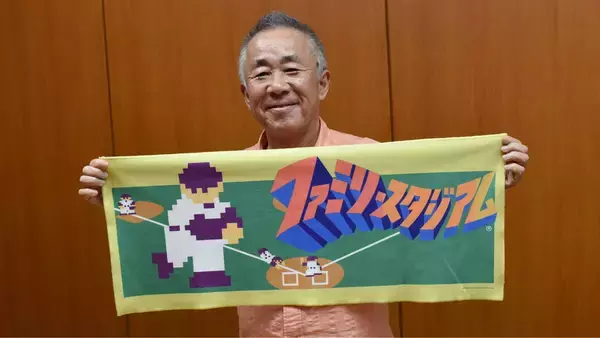

2年ぶりの日本一を目指す阪神タイガースがいよいよ15日からのCSファイナルステージに登場、甲子園の大歓声を背にDeNAを迎え撃つ。熱狂的で知られる阪神ファンは、その熱量ゆえに約40年前に発売したあの伝説の野球ゲームの売上やシステムにも大きな影響を与えていた……⁉ “ファミスタの父”として知られるゲームプログラマー・岸本好弘(きっしー)さんに、当時の話を聞いた。

ファミスタをつくったのはゲーム企画素人の若者

佳境を迎える2025年のプロ野球。野球ファンたちは球場やテレビの前で大いに盛り上がることと思うが、この興奮を家庭用テレビゲームに持ち込んだ最初の作品といえば、1986年12月にナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)から発売されたファミリーコンピュータ向けソフト『プロ野球ファミリースタジアム』(以下、ファミスタ)だ。

投手と打者のアップ画面、守備のマニュアル化、選手個人データの搭載……ファミスタはそれまでの野球ゲームにはなかった革新的なシステムを数々導入して、約205万本の売上を記録、野球ゲームの歴史を変えた。

その後、数十本ものシリーズ作品を展開することになるビッグタイトルだが、手がけたのはナムコ入社までゲームプログラミング未経験だったという、5年目のひとりの若手社員だった。

「一応、大学では事務処理などにつかうCOBOL(コボル)といったプログラミング言語の勉強をしてたけど、成績は80人いるクラスの中で後ろから4~5番目。留年ギリギリでしかも、ゲームプログラミング知識もゼロ。

そんな私をなぜナムコが雇ったのか。それはこれからはビデオゲームの時代だと考えて、新卒でプログラマーをたくさん採用したかったからでしょうね。まぁ当時ゲームプログラミングを教えている大学は皆無だったので、新卒でプログラマー採用された同期の誰もゲームプログラミングの知識はなかったんですが」

“ファミスタの父”と呼ばれるようになる岸本好弘さんはそう当時を振り返る。その頃のゲームシーンといえば、78年にリリースされたアーケード用ゲーム機『スペースインベーダー』の大ブームで一般にもビデオゲームの存在が認知されていたものの、コンシューマ機(家庭用ゲーム機)の普及は83年の「ファミリーコンピュータ」(ファミコン)の発売を待たなければいけなかった。

「私が学生だった80年代初頭はゲームで遊びたいならゲームセンターに行かなきゃいけないんだけど、今と違ってあの頃のゲーセンは薄暗い不良のたまり場。健全な青少年がそこでゲームをしたければ、カツアゲされないように無事に帰還する“リアルメタルギア”も、同時にプレイしなくちゃいけませんでした(笑)」

命がけでゲームセンターで遊んだタイトルのひとつにナムコが開発した『ギャラクシアン』があったのも何かの縁だったかもしれない。気がつけば岸本さんは自らがゲームをつくる立場になっていた。

82年に入社して『パックランド』(84年)、『バラデューク』(85年)とアーケードのヒット作に携わるなか、岸本さんのクリエイター人生を変えるファミスタの着想を得たのは、次作の『トイポップ』(86年)というアクションゲームの制作に入る前の期間だった。

ファミスタは野球ゲームじゃない

「当時はプランナーが仕様書を書いて、それを上司がOKのハンコを押すと私らみたいなプログラマーに仕事がおりてくる。でも私のいたチームのプランナーはゲーム開発に関しては新米で、なかなか『トイポップ』の仕様書にOKを出してもらえなかったんです。

で、やることもなく暇だったからチームリーダーと、一日中職場でファミコンの『ベースボール』やセガマーク3の『グレートベースボール』で遊んでました」

ファミコンの『ベースボール』は売上235万本とメガヒットしていたが、ともにコンシューマ野球ゲームとしては黎明期のタイトルでゲーム性は低い。

「『守備で野手が動かせないのはおかしい』『選手に名前がないしパラメータが同じだから感情移入しづらい』『球場が狭く見える』『バッテリー間が短くて投球術が使えない』とか、システムや操作性についていろいろ文句を言いながらやってたんです。そうしたらチームリーダーが『それならきっしーがつくれば?』と。

アーケードゲームの開発にも飽きていたし、同じ部署のファミコンをつくってる部隊が楽しそうに仕事してるのを見てたから、『トイポップ』開発後のチーム会議でファミコンで野球ゲームをつくりたいと提案したんです」

他社の野球ゲームを遊びまくっていたことに加えて、東京都大田区矢口にあったナムコ本社ビルから路線バス一本で行けた川崎球場へ足繁く通うなど現地取材を繰り返していた岸本さんは、その時点で「球場を広く見せるために投手と野手の対決はアップにして、打ったら画面が切り替わる」などのゲームデザインがすでに頭の中でできあがっていたという。

「80年代のナムコはアクションゲームに強かった。だからファミスタも野球ゲームじゃなくてアクションゲームだったと思ってます。

投げて、打って、守って、走って……という野球の要素をアクションゲームに落とし込んだ。だから野球みたいなものを架空の国の、架空のリーグでやっているという世界観ですね」

レイルウェイズを最強にした理由

架空のリーグということで、プレイヤーはゲーム内の「JAPAN LEAGUE(ジャパンリーグ)」に属する球団をプレイする。

構成するのはセリーグ球団をモデルにした「Gチーム(ガイアンツ)」「Cチーム(カーズ)」「Dチーム(ドラサンズ)」「Tチーム(タイタンズ)」「Wチーム(ホイールズ)」「Sチーム(スパローズ)」の6球団と、「Lチーム(ライオネルズ)」、近鉄・南海・阪急の混合チームである「Rチーム(レイルウェイズ)」、日本ハムとロッテの混合チームの「Fチーム(フーズフーズ)」、さらにゲームオリジナルの「Nチーム(ナムコスターズ)」の10球団だ。

ソフトの容量不足によるデータ節約のために、80年代に不人気だったパリーグが連合チームにされたと語られることが多いが、岸本さんはこれをきっぱり否定する。

「選手のデータの容量なんて大したことないですよ。

10球団中、最強に設定されているのはレイルウェイズ。このチームをつかうことでパリーグに親しみを持ってもらい、人気を向上させたいと思ったのは、取材のために通った川崎球場があまりにもガラガラだったためだとか。

「川崎球場を本拠地にしていた当時のロッテには、三度の三冠王を獲得することになる落合博満がいたのに、まったくお客さんが入ってなかった。テレビだってセリーグばかりで野球ファンもパリーグのことなんて誰も気にかけていなかった。

それが今じゃパリーグも大盛況。このパリーグ人気に少しはファミスタも貢献したんじゃないかな。いや、野球殿堂に私も入れろと言ってるわけじゃないですよ(笑)」

ちなみに、西武も鉄道会社なのでレイルウェイズに組み込まれるはずだった。しかし、それを阻止したのが86年に西武に入団したゴールデンルーキー・清原和博の存在だ。

「すごい人気でしたからね。で、開発当初、ゲーム内の『きよはら』は7番打者とかに設定していたのにリアルのプロ野球で活躍してどんどん打順を上げていく。だからゲーム開発でも打順が連動して、最後にデータをフィックスしたときは4番になっていました」

もうひとつ、ファミスタというシリーズに大きな影響を与えたのが阪神ファンだ。

阪神が弱いと関西でファミスタが売れない

「ファミスタが大ヒットしたのは前年の85年に阪神が“バックスクリーン3連発”など球史に残る強さで日本一になっていたのも大きいと思います。あれで日本全体のプロ野球熱が高まっていましたから」

初代ファミスタの最強打者は「ばあす」。「まゆみ」「かけふ」「おかだ」の能力も高く、タイタンズは強力打線のチームに設定してあった。

しかし、87、88年にリーグ最下位に沈むなど、暗黒期に突入。すでにファミスタは毎年最新版が発売されるようになっていたため、選手のパラメータもそれにアップデートしなくてはいけなくなる。すると、ある問題が生じてきてしまう。

「販売担当から『タイタンズが弱いと関西でファミスタが売れないから強くしてくれ』とお願いされました。

『そういうのはやってないから』と拒否しましたが、その代わりに3年目(『プロ野球ファミリースタジアム'88』)から“先攻びいき”“後攻びいき”という全選手のパラメータがアップするモードを実装することにしたんです。

阪神を強くしたかったらこのモードをうまく使ってね、と。これで関西圏の売上が回復したかはわかりませんが(笑)」

ともあれ、ゲーム史を彩ったファミスタシリーズは、94年から『実況パワフルプロ野球』(パワプロ)シリーズが登場したことで、徐々に存在感を失っていく。それでも岸本さんは「パワプロはすごいゲームだけど、アクションゲームとしてはファミスタのほうがおもしろかったんじゃないかな」と今も胸を張る。

現在、阪神は黄金時代ともいえる強さ。

取材・文/武松佑季

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)