危険がともなう建設現場において建設機械の遠隔操作は広く行われていますが、それを「人型ロボット」で実現したメーカーがあります。少年の心をくすぐるコックピットも。

建設機械レンタル大手のカナモト(札幌市中央区)が、ロボット事業を手掛ける「アスラテック」(港区六本木)らと共同で、油圧ショベルを操縦する人型ロボット「DOKA ROBO 3」を開発しました。2017年9月下旬から本格的なレンタルを開始するといいます。

「DOKA ROBO 3」は、2014年に開発された「DOKA ROBO」シリーズの最新形で、オペレータがコントローラを使って、油圧ショベルに搭載された「DOKA ROBO 3」を遠隔操縦することで、建設作業を行います。遠隔操縦で建設機械を動かすロボット製品はこれまでにも存在していましたが、双腕双脚の人型を採用しているのは、カナモトのみとのこと。同社 ニュープロダクツ室に話を聞きました。

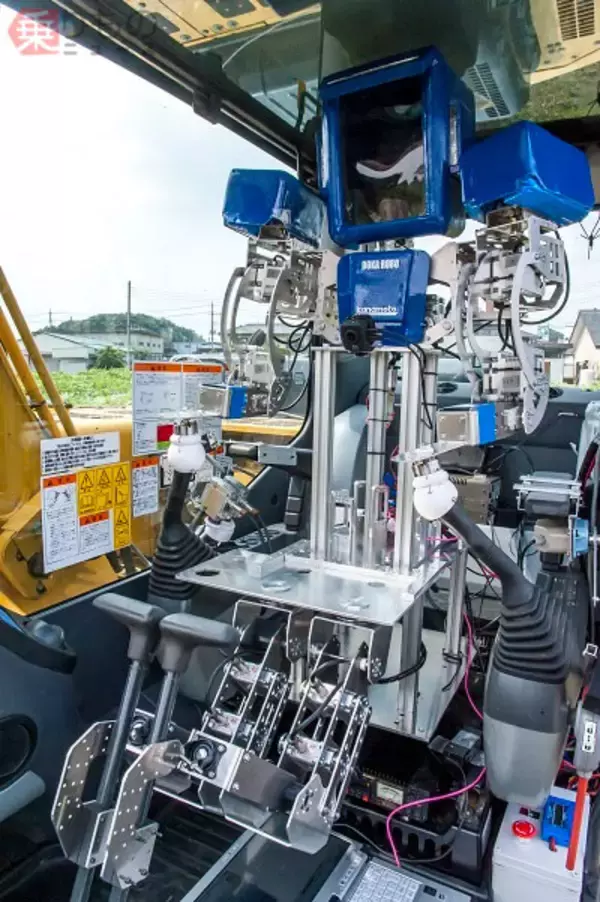

運転席に設置された「DOKA ROBO 3」。胸部カメラの映像などがコントローラのディスプレイに映し出される(画像:カナモト)。

――なぜ「DOKA ROBO」シリーズを開発したのでしょうか?

崖近くの道路工事や、山中での鉄塔の取り付け工事などの、危険地域での作業に特化した製品を作ろうと思いました。遠隔操縦が必要な危険地域は、工事現場全体のわずか数%程度です。当社では大手建設機械メーカーが注力しない、そのようなニッチな現場向けの製品づくりを、建設機械レンタル会社として行うことで、レンタル先の企業様への付加価値としてアピールしようと考えました。

――「DOKA ROBO 3」は、これまでのシリーズと比べて、どのように進化したのでしょうか?

強化した点はふたつあります。

また旧シリーズは、プロポ(送信機)型コントローラを使ってロボットの操縦を行っていましたが、オペレータが普段から使い慣れている油圧ショベルに似た環境を再現すれば、彼らが本来持つ操縦技術を存分に発揮できるのではと考え、コクピット型コントローラを採用しました。

人型ロボットはなぜ生まれたのか――そもそも、本シリーズではなぜ「人型」デザインを採用したのでしょうか?

「DOKA ROBO」から開発に携わってもらっている富士建(佐賀県佐賀市)にロボット好きのスタッフがいらっしゃって、「どうせ作るのだったら面白くインパクトのある製品を」と採用されたのがきっかけです。

――人型ロボットの優位性とは何でしょうか?

これまで油圧ショベルを遠隔操縦するためには、エンジンや油圧システムにシリンダーやモーターなどを取り付けて改造する方法が主に行われており、この取り付け作業のみで3~4日間かかっていました。しかし、人型ロボットの場合は、操縦席のシートを外してロボットを取り付けるだけ。全長1.5mで重さも18kgと、大人ひとりで運ぶことができる大きさのため、取り付け作業を1時間程度で終えることができます。

また、当然の話ですが、建設機械のコクピットは人間がそのなかで作業をするのに適したデザインとなっているため、人型ロボットであればさまざまな建設機械に乗せることができ、汎用的に使うことができるのです。現場への運搬も、コクピット型コントローラと併せてライトバン1台で行えるため、輸送コストの削減につながります。

4画面のディスプレイが取りつけられたコクピット型コントローラ。(画像:カナモト)。

――コクピット型コントローラは、どのような造りになっているのでしょうか?

実際のコクピットを模したものに、4画面のディスプレイを取りつけています。ディスプレイには、ロボットの胸部とショベルカーの左右、下に取り付けられた計4か所カメラから送られてくる映像が映し出され、現場の状況を容易に把握することができます。

なお、オプションとして、ロボットの頭部にカメラを取り付け、オペレータの首の動きに合わせて「DOKA ROBO 3」の首を動かすことができる、ヘッドマウントディスプレイのサービスも提供しています。

――どのくらいの距離まで、遠隔操縦が対応できるのでしょうか?

コントローラとロボットをつなぐ無線環境は、無線LANや移動体通信などの公衆回線に対応しているため、距離の制限はありません。東京にいながら、九州にある油圧ショベルを操縦することも可能です。

※ ※ ※

同社では今後、ブルドーザーやキャリア、クレーンなどの建設機械への対応も行っていくとのことです。

【写真】二足歩行「支援」ロボット?

トヨタの「ウェルウォーク WW-1000」は「二足歩行」ならぬ、二足歩行「支援」ロボット(画像:トヨタ)。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)