2月6日、三重県の鈴鹿サーキットで2年ぶりとなる「Honda Racing THANKS DAY」が開催されました。その会場に2015~2021年までの参戦車両が展示されていましたので、今回はこれら「ホンダF1第4期」(Honda公式では第4期という表現はしていませんが)を戦ったマシンたちを振り返ってみたいと思います。

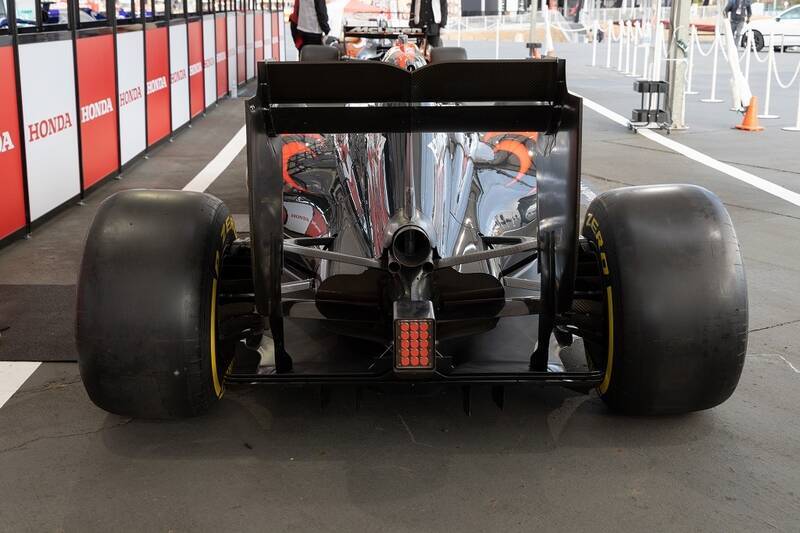

マクラーレン・MP4-30(2015年)

Hondaが2008年以来となるF1復帰をはたしたマシン。手を組んだコンストラクターは英国の名門マクラーレン。「マクラーレン・ホンダ」としては1992年のMP4/7A以来のコンビ復活となりました。ドライバーは2回のワールドチャンピオンを獲得したフェルナンド・アロンソと、2009年のワールドチャンピオンであるジェンソン・バトンの2名。

ピーター・プロドロモウの手によるマシンは、車体後部をタイトに絞り込むことで空力メリットを見出す「サイズゼロ」コンセプトを導入したもの。そのためRA615Hパワーユニットはコンパクトにせざるを得ませんでした。結果、冷却系に問題が発生。さらにシリンダーバンク内に収められたコンプレッサーを小型化した結果、MGU-H(熱エネルギー回生)の発電量が不足に悩まされました。

参戦初年度ということもあり、トラブルが続出。Hondaの地元レースである第14戦日本GPでマシンの遅さに苛立ったアロンソが、無線で「GP2パワーユニット」と叫んだことは、多くのF1ファンに衝撃を与えました。コンストラクターズ選手権順位は10チーム中9位に終わりました。当初はシルバーに赤い縁取りのカラーリングでしたが、第5戦からグラファイトカラーへと変更され、第8戦からは先端が突起タイプのショートノーズが導入されたことも話題になりました。

マクラーレン MP4-31(2016年)

MP4-30で採用した「サイズゼロ」コンセプトを踏襲したマシン。パワーユニットはRA616Hとバージョンアップされました。

マシン性能は昨年と比べて格段に向上し、予選ではQ3(トップ10圏内)に進出できるようになったほか、何度か入賞できるように。コンストラクターズポイントも前年の9位から6位へと浮上しました。ちなみに最高順位はオーストリアグランプリでジェンソン・バトンが獲得した6位。ですがバトンは最終戦のアブダビGPで、F1引退を発表。日本のSUPER GTシリーズへそのステージを移したのでした。

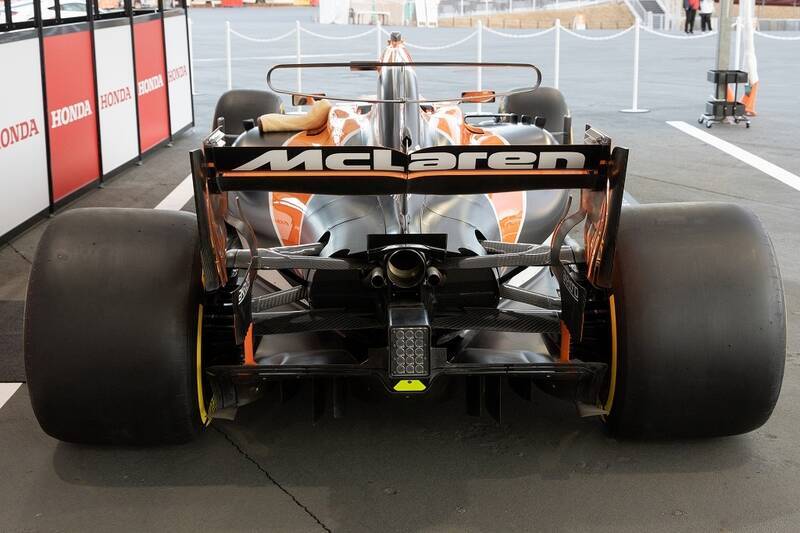

マクラーレン MCL32(2017年)

2016年11月15日に行われた株主総会を受けて、長年マクラーレン・グループを率いていた総帥ロン・デニス(マクラーレン・グループCEO)が解任。ロン・デニス率いるプロジェクト4とマクラーレンが1980年に合併したことに由来する「MP4」から、MCL32へと名称が変更されました。

長いシャークフィンと、パパイヤオレンジのカラーリングに目が行くMCL32。パワーユニットもコンセプトを一新し、低重心化と軽量化を図りながらパワーを向上させたというRA617Hが搭載されました。ドライバーはアロンソが残留(モナコGPはバトンが代役として出走)、バトンの代わりにストフェル・バンドーンがシートを座りました。

新コンセプトのマシンと新パワーユニットは、初年度を彷彿させるトラブルが続出。シーズン前半はサスペンション不調などによるシャシーのトラブルに悩まされました。

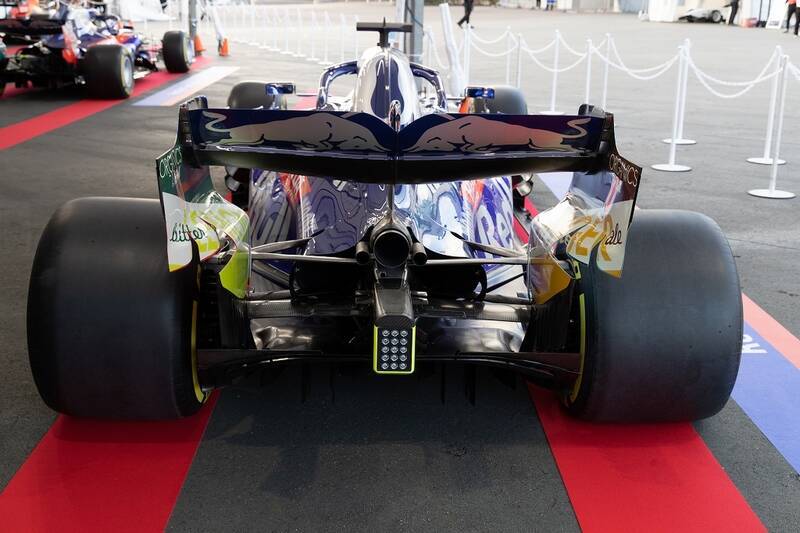

トロ・ロッソ STR13(2018年)

マクラーレンと袂を分けたHondaが新たに手を組んだのは、スクーデリア・トロ・ロッソS.p.A.。2005年11月1日、エナジードリンクメーカーであるレッドブルがF1チームのミナルディを買収して設立した、レッドブル・レーシングのセカンドチームでした。前年までルノーのパワーユニットを使っていたレッドブルとトロ・ロッソは、そのパフォーマンスに不満を抱いており、関係は悪化。Hondaに白矢を立てたと言われています。一方のマクラーレンはパワーサプライヤーにルノーを選んだことから、「マクラーレン・ルノーVSトロ・ロッソ・ホンダ」という図式として注目を集めました。

準備期間の少なさから、前年までのSTR12をベースにエンジンとギアボックスまわりを変更した仕様。外観上では、この年から義務付けられたHELO(ヘイロー、ドライバーの頭部保護のためのパーツ)が取り付けられたほか、ノーズが変更されました。ドライバーはピエール・ガスリーとブレンドン・ハートレイの組み合わせ。

シーズンを通してSTR13の熟成不足やセッティングに悩まされたことに加え、Honda側も翌年からのレッドブル・レーシングへのPU供給を視野に入れた実験的要素が強く、パワーユニットのコンポーネント交換はシーズン折返し前で年間最大基数の2倍となる11基に。ですが、この甲斐もあって信頼性は大きく向上。またマシントラブルによる決勝リタイアや4位入賞など紆余曲折ありましたが、コンストラクターズのランキングは9位に終わったものの翌年への希望を感じさせる1年でした。

トロ・ロッソ STR14(2019年)

この年から親チームであるレッドブル・レーシングがHondaのパワーユニットを使用することから、レッドブル・テクノロジーとスクーデリア・トロ・ロッソの協力関係が強化。共通パーツが多く使われたマシンとなりました。ドライバーはピエール・ガスリーがレッドブル・レーシングへ昇格したことから、ダニール・クビアトと新人アレクサンダー・アルボンへチェンジ。ですが、ガスリーは13戦目からアルボンとトレードされる形でトロ・ロッソに戻ってきました。

クビアトがドイツGPで3位、ガスリーがブラジルGPで2位とシーズンで2回表彰台を獲得するなど、前年と違いパフォーマンスが向上。コンストラクターズポイントも、チーム史上最高の85ポイントを稼ぎ出し、コンストラクターズ・ランキング6位(チーム最高位タイ)を獲得。チームが最も成功を残したシーズンとなりました。そして翌年からチーム名を「スクーデリア・アルファタウリ」へと改名することが決定。STR14はトロ・ロッソの名を不変のものにしたマシンとなりました。

レッドブル・RB16(2020年)

2019年からHondaとパートナーシップを結んだレッドブル。その2年目を迎え、シャシーとパワーユニットのトータルパッケージが強化されたモデル。デザイナーはエイドリアン・ニューウェイで、彼らしいハイ・レーキ(前傾姿勢)のフォルムが特徴的です。ドライバーは前年に引き続き、マックス・フェルスタッペンとアレクサンダー・アルボンのコンビですが、シーズンを通してエースのフェルスタッペンに対し、アルボンはパフォーマンスが上がらないことが多々ありました。

スピードではメルセデスに一歩及びませんでしたが、第5戦の70周年GP、最終戦アブダビGPでフェルスタッペンが優勝。

アルファタウリ・AT02(2021年)

Hondaとのパートナーも4年目。パフォーマンスも向上し、中堅の仲間入りをはたしたアルファタウリ(トロ・ロッソ)。AT02は、前年のAT01から基本設計を引き継いだマシンです。外観上での違いはレギュレーションによるマシン後部のダウンフォースの削減といったエアロ関連。フロアー面積の縮小やミニウイングの廃止、ディフューザーの垂直スプリッターも短くなりました。一方、スワンネック形状のリアウイングステーは2本へと増やされました。ドライバーはピエール・ガスリーと、2014年の小林可夢偉以来となる日本人ドライバーの角田裕毅。

Honda F1最後の年ということもあり、Honda側の開発も予定より早く投入した技術も多く、表彰台はガスリーの3位が1回のみでしたが、随所で速さを見せました。写真は日本グランプリで走行する予定であったスペシャルカラー。しかし、新型コロナウィルス感染拡大の影響により2年連続で中止が決定。Hondaのパワーユニットラストイヤーの日本グランプリを、日本人ドライバーが走行することは叶いませんでした。

レッドブル・RB16B(2021年)

その名のとおり、2020年のRB16の延長線上のマシン。

その後もHondaとレッドブル・レーシングとのタッグ50回目となるベルギーGPで優勝するなど、フェルスタッペンはシーズン通算10勝を記録。コンストラクターズ・タイトルは逃したものの、フェルスタッペンのドライバーズ・チャンピオン初戴冠に貢献しました。写真のカラーリングは、鈴鹿グランプリの代わりとして開催された第16戦トルコGP仕様。1965年メキシコグランプリで優勝を飾ったRA272を模した特別デザインです。

★★★

最初は走ることすらままならなかった状態から、ドライバーズタイトルを獲得するに到るまでの7年間の歴史をマシンとともに振り返る展示は、おそらく初めてのこと。Hondaファンとしては、そしてF1ファンとしては「撤退はもったいない」と誰もが思ったハズ。Honda第5期があるのかわかりませんが、また戻ってきてほしいと思うのは筆者だけではないハズ。その日まで首を長くして待ちましょう!

■関連サイト

![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)