世界でも有数の地名数を誇る日本。

全国どこでも多様な風土を表す地名が多数存在する「地名列島」といえる。

そんな豊かな地名のうまれた歴史を追いながら、由来の主な特徴を挙げる。

現存地名も残る村名が書かれた「国絵図」 『元禄国絵図』常陸国(重要文化財) 元禄10年(1697年)国立公文書館蔵 日本全土の地形や人口を把握するために幕府が作成。郡名や村名などが細かく書かれた。" />

■人々が住まうところに「地名」はうまれる

柳田國男は『地名の研究』(1931年)の中で、「地名とはそもそも何であるかというと、要するに二人以上の人の間に共同に使用せらるる符号である」とその本質を説いている。

つまり、複数の人が共同生活を営むとなると、そこには必ず共通のコードを有した地名が必要になることを示唆している。

日本列島にいつ頃人が住み着くようになったかは定かではないが、紛れもない事実は、その時点から地名は存在していたということである。

注目すべきは、それ以降、漢字が大陸からもたらされるまでは「音(おん)」で伝えられてきたということである。

我が国への漢字の本格的な輸入は5、6世紀のことだが、このことによって地名は文字として記録され伝えられるよ うになった。

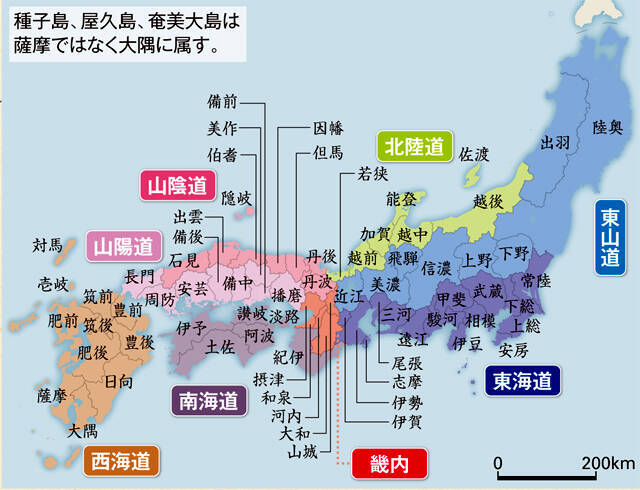

大化の改新(645~50年)以降、唐の制度に倣って我が国では律令制が敷かれ、全国の区分も五畿七道とされた。 地方の行政区分は大宝令に国郡里制が敷かれたが、740年以降は「国郡郷」に統一された。

つまり、国の中に複数の 郡(こおり)があり、さらにその郡は複数の郷(さと)から成り立つという構造になっていた。その最小単位の郷は50戸を目途としていた。

■「好字令」を経て地名が二文字となる

奈良時代に入って元明天皇は各国の風土記を編纂することとし、和銅6年(713年)「畿内と七道諸国の郡・郷の名称は、好(よ)い字をえらんでつけよ」という勅命を出した。

これは「好字令」と呼ばれるものだが、この前後から平安時代にかけて、「二字政策」も併せて実施され、「好字二字政策」として呼ばれてきた。

その結果、旧国名レベルで言えば、倭(やまと)国→大和国、木(き)国→紀伊国、泉国→和泉国、科野(しなの) 国→信濃国、などと整備されていった。これら律令時代の地名は平安時代中期に編纂された『和名類聚抄(わみょうる いじゅしょう)』(『和名抄』)に収録されている。

この好字二字政策の影響は現代に引き継がれており、現代でもほとんどの地市名が二文字なのはそのためである。

律令時代の国名や郡名は形式的には明治に至るまで踏襲されていくが、郷名に関わる地域名は律令体制の崩壊とともに大きく変わっていく。

■鎌倉時代後期、「群れ」から「村」がうまれる

鎌倉時代後半になると、畿内を中心にして荘園などの内部に農民たちの自立的・自治的な「村」をつくる動きが始まる。これを「惣村(そうそん)」と呼んでいる。

農民たちが「群れ」をなして集落共同体を運営していったところから、その「群れ」が「村」になったといわれている。農民たちは神社の祭礼、農業の共同作業の他、戦乱に対する防衛などの団結力を強めていった。

このような「村」の動きは南北朝期から戦国時代にかけて全国に広がり、豊臣秀吉の検地や刀狩りなどを経て、近世の村へと編成されていくことになる。

重要なことは、このようにして成立していった村の名前が近代以降の地名の原型となったことである。

【和銅6年(713)の「好字令」以降二文字に変更した地名】

●3字以上の国名の場合

下毛野→下野(栃木県)

上毛野→上野(群馬県)

无耶志→武蔵(埼玉県、東京都、神奈川県東部)

遠淡海→遠江(静岡県西部)

近淡海→近江(滋賀県)

吉備道中→備中(岡山県)

波伯吉→伯耆(鳥取県)

●1字の国名の場合

倭→大倭(大和)(奈良県)

泉→和泉(大阪府南西部)

津→摂津(大阪府北中部、兵庫県南東部)

木→紀伊(和歌山県)

火→肥前、肥後(肥前は佐賀県、長崎県。肥後は熊本県)

沖→隠岐(島根県隠岐諸島)

粟→阿波(徳島県)

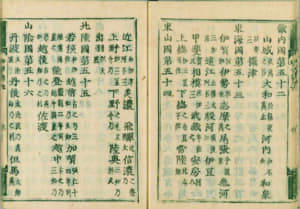

和名類聚抄二十巻

平安中期に作られた辞書。国・郡・郷の名称を網羅しており、地名研究の基本史料となっている。

■廃藩置県により国名廃止 現在の都道府県が成立

明治時代に入って、1000年以上続いた律令時代の国名が廃止されて現在の都道府県が実現することになる。

明治2年(1869年)の「版籍奉還」(土地・人民を朝廷へ返還する政策)を経て、明治4年(1871年)7月に「廃藩置県」が行われた。

廃藩によって3府302県ができたが、余りに多いということで、同年11月までに3府72県にまで統廃合された。

しかし、それ以降もそれぞれの地域の名称は紆余曲折を繰り返し、明治の中頃になってようやく現在の都道府県名が確定することになる。

◼︎市制町村制が現在の原型となった

近代の地名の歴史上特に重要な役割を果たしたのが、明治22年(1889年)に施行された「市制町村制」である。これによって江戸時代から続いてきた村々が統合された。

およそ300戸から500戸を目途に統合したもので、この大合併によって、それまで、7万1314あった町村数が1万5820町村に激減した。この市制町村制によって確定した行政名が現在の市町村名の原型となっている。

戦後になって市町村合併はさらに進み、昭和28年(1953年)の「町村合併促進法」は人口8000人以下の町村を合併させるものであった。

昭和37年(1962年)の「住居表示に関する法律」では、主に都市部の町名を「〇〇三丁目3番7号」といった形に変更した政策であった。

これによって古来伝えられてきた多くの地名が消えた。

そして、平成11年(1999年)から平成22年(2010年)にかけて行われた平成大合併である。

市町村数を合併開始時と終了を示すと下記のようになる。歴史的評価はこれからだが、都市部への一極集中が進み、周辺部は衰退するという現象を生んでいる。

◉市町村の総数の変化(行政地名は減少傾向)

平成11(1999)年4月 総数3229(市671 町1990 村568)

平成22(2010)年3月 総数1730(市786 町757 村187)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)