何が起きるか予測がつかない。これまでのやり方が通用しない。

「視点が変わる読書」第21回

自国を守るためにできることとは?

◾️日本の軍隊はなぜすぐに解散できたのか?

「昭和二十年八月、日本の敗北によって戦争が終わってから、もう三十五年になる」

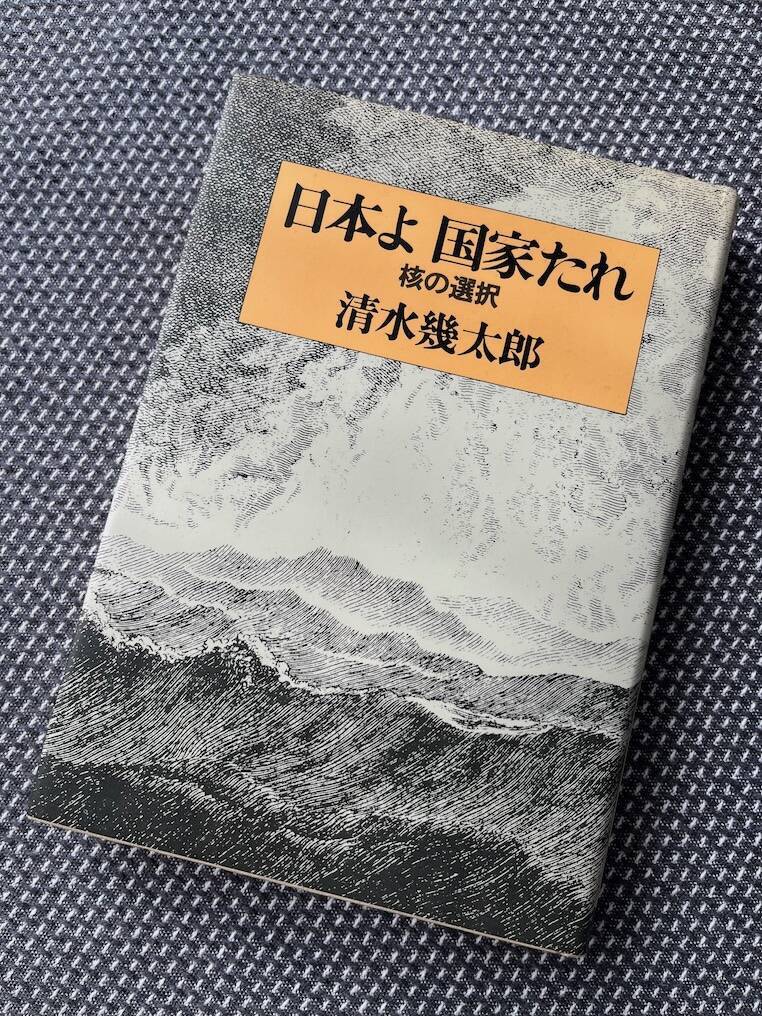

清水幾太郎著『日本よ 国家たれ 核の選択』の冒頭の一行だ。

今年は戦後80年だから、今から45年前の1980年にこの本は刊行された。当時私は高校一年生。のほほんと暮らしていたので本が刊行されたことすら知らなかったが、戦後最大のタブーである「日本の核武装」に挑んだとして、大きな騒動になったらしい。

清水の論説は単行本として刊行される前にオピニオン誌『諸君!』に掲載された。やはり当時高校生だった、思想史家の片山杜秀は新聞に載った雑誌広告のタイトルを見て、平和憲法を有するこの国で、進歩的知識人の代表ともされる清水が核武装を唱えることに衝撃を受け、『諸君!』を買いに書店へ走ったが、どの書店も売り切れで買うのに苦労したという。

私が『日本よ 国家たれ 核の選択』の存在を知ったのは、今年の2月だった。編集の仕事でお世話になった方がこの本の刊行に関わったという話を聞き、アマゾンで買って読んだのだ。

私は日本の軍事問題に特別な関心を抱いているわけではない。北朝鮮から飛んでくるミサイルは怖いし、台湾有事になったら日本はどうなるのだろう、もしも日本が危うい状況に陥ったらアメリカは助けてくれるのだろうかなど、不安はあるけれど、だからといってそれについて深く考えることもなく、行動を起こすこともなく、現在に至っている。

そんな私が、『日本よ国家たれ 核の選択』の最初の1頁から衝撃を受けることになった。

そこにはポツダム宣言を受諾した日本がその後すぐに武装解除できた理由が書かれていた。

「ポツダム宣言」には「日本国軍隊は完全に武装解除せられ……」とあるとはいえ、アメリカは、受諾の前日まで死力を尽くして戦っていた日本軍がそうやすやすと解散しないだろうと考えていたという。内外各地で戦闘が続き、さらに多くの血が流されるだろうと危惧していたというのだ。

ところが、受諾から約3か月後の1945年11月30日をもって、大きな問題を生ずることなく日本の陸海軍の解体は完了した。

その答えを清水はこう書く。

「奇跡は、戦後の日本で事毎に非難される『統帥権の独立』によって生じたものである。

ここを読んだ時、私の頭は一瞬動きを止めた(ように感じられた)。この事実を私はこの時初めて認識した。もちろん小学生の頃から、日本がポツダム宣言を受け入れ、その後アメリカの占領下に置かれた事は繰り返し教えられてきた。だから、日本の軍隊はアメリカによって強制的に解体させられたものと思い込んでいたのだが、大元帥である天皇の命令によって軍隊は解体したのだ。

◾️戦後日本という国の成り立ち

これは日本という国の成り立ちを考えるのに重要なことである。なのに今まで知らなかったのは教科書に書かれていなかったからであり、そこには明らかなアメリカの意図が感じられる。戦前の日本が天皇という存在を中心にかくも強く結束していた国であったという認識を後世の日本人に持たせたくなかったのではないだろうか。

いやしかし、私が無知なだけで、他の人は普通に知っているのかもしれないと、周囲のベテラン編集者10人ほどに聞いてみた。

「ポツダム宣言を受諾した後、日本の軍隊がすぐに解散できたのは何故か?」

驚くべきことに、正しく答えられたのは、たった一人だった。

私は自分が今まで学び認識してきた自国の歴史というものがかなりあやふやなものであることを思い知らされたのである。

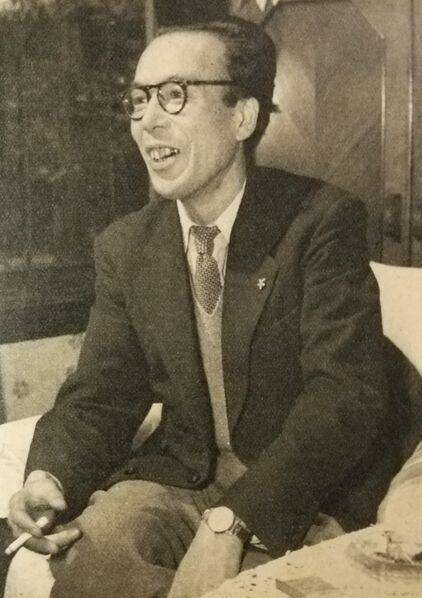

清水幾太郎は日本の社会学者の泰斗にして、戦前、戦中、戦後を通して活躍したジャーナリストである。

家庭が窮する中、清水は医者を志して独協中学に入るも、途中から社会学に興味を持ち、旧制東京高校から東京帝国大学文学部社会学科に進んだ。卒業後は大学の研究室に副手としての職を得たが、大学の学問の空疎に幻滅して大学を去り、読売新聞の論説委員となって、ジャーナリストとして旺盛な執筆活動を行った。

戦後は二十世紀研究所の所長となり、また学習院大学の教授を務め、社会学者としての存在感を示す一方、60年代安保闘争の時は反対運動のリーダーとして活躍。平和と反戦の社会運動の旗手として絶大な影響力を誇るようになる。ところが日米安全保障条約の改定が強行されると、安保闘争を敗北とみなし、平和運動から手を引く。その後、清水研究室を主宰し、大衆のレジャー研究を行ったり、天皇制維持を唱え、君が代・日の丸運動の先頭に立つようになったため、世間から「右旋回」と批判された。

『日本よ国家たれ 核の選択』は、そうした経緯を持つ清水幾太郎が、とうとう核武装にまで言及したということで、大きな注目を集めたのである。

◾️米ソ時代と米ロ時代の共通点

では何故、1980年という時期だったのか。

それについて清水は、米ソの軍事バランスが崩壊し、ソ連優位が見え始めたからだと説明している。

同朋のヨーロッパさえ守らぬアメリカが、たとえ日本がソ連から攻撃を受けたとしても守ってくれるはずがない。日本は自国の国土を守る「針ネズミ」のような防衛力と、ソ連軍の発進基地と海上の兵力をたたけるだけの攻撃力が必要だと清水は考えた。

さらにそこから、日本の核問題に踏み込んでいく。

「日本の敗戦と同時に、『平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会』なるものは、泣いても笑っても、核兵器時代という新しい平面に上ったのである。絶対兵器の出現に世界の戦国時代が終わったのではなく、依然として続く戦国時代に絶対兵器が導入されたのである。しかし、私たちは、最初の被爆国という感傷に溺れているのか、嘆くばかり、祈るばかりで、この単純な事実を正面から見ようとしない」

「私たちが広島や長崎の悲惨を訴えても、或いは、私たちが訴えれば訴えるほど、各国の指導者は、益々核兵器の威力を確信して、その製造に努力するであろう」

「核兵器が重要であり、また、私たちが最初の被爆国としての特権を有するのであれば、日本こそ真っ先に核兵器を製造し所有する特権を有しているのではないか。むしろそれが常識というものではないか。『非核三原則』を唱えてみても、世界中の誰が知っているであろう。もし知っているものがあれば、それをただ日本の弱さの告白として理解するであろう」

いずれももっともだと思った。

自国を守る軍事力を持つという、国家の重要な要件を日本はアメリカにおしつけられた憲法九条によって奪われてしまった。このままアメリカの言う通りにしていていいのか。日本は国家たる軍事力を持たなければならないというのが清水の主張だ。しかも観念論だけでなく、軍事専門家たちと研究した「日本が持つべき防衛力」というレポートまでまとめ上げ、本に載せている。

◾️戦後最大のタブー「日本の核武装」

この本が45年前に書かれたことに驚愕する。今の世界情勢における日本の危機を語っているようではないか。今、こうした内容の本が刊行されたら、共感する人は多いのではないか。自分の国は自分で守りたい。祈っているだけでは平和は保てない。私もそう考える一人である。

ところが、この本が出た直後に清水幾太郎を徹底的に批判した人がいた。保守派の論客、福田恆存だ。

『中央公論』(1980年10月号)には福田による「近代日本知識人の典型 清水幾太郎を論ず」が掲載された。

これは読まねばと、国会図書館まで行って、コピーしてきた。

『日本よ 国家たれ 核の選択』について福田はまず、「私の読後感は不快感の一語に尽きる、怒りではない、寧ろ嘗ての友人、先輩に対する同情を混へた嫌悪感である」と、自身の不快感を露わにしている。さらに、「戦後最大のタブーに挑んで話題騒然」は羊頭狗肉もはなはだしく、この本に書かれていることは全て過去二十年間に多くの人によって言い尽くされたことであり、「清水氏の試みた事は、それらの部分ゝゝを寄せ蒐め、糊と鋏で要領よく整理し、創意は無いが、気楽で斜め読みの出来る優等生並みのダイジェスト版作成に過ぎない」と、容赦ない。

それに止まらず、こうも言う。

「『核の選択』における防衛の対象は日本なのではなく清水氏自身なのであり、その全文は手の籠んだ自己防衛の仕組みに他ならない。随つて、それは、余人ならぬ清水幾太郎が国防強化を言ひ出す経緯説明以外の何ものでもなく、非難は覚悟の上とは言つても、同時に、『あの清水幾太郎が』といふ効果の方がその種の非難を遙かに上廻るほど大きい、苦労人の氏の事だ、その程度の計算は殆ど本能的に働く筈である。さう考へるのは氏に対する私の買被りであろうか」

要するに、今こそ自分が国防について唱える時が訪れたとみた清水幾太郎が、これまで多くの人が言ってきた国防論をあたかも自分一人が考えたことのように本にまとめ、脚光を浴びようとしたと言っているのだ。

それも概評に始まり、細部を一つ一つ論駁していくという手の込みようで、頁にして34ページ、400字詰め原稿用紙100枚、40,000字の大論文である。

私怨でもあるのかと思われるほど福田が激しているのは、福田に国防に対する確固とした姿勢があるからだろう。それについては論文の冒頭に書かれている。

「~素人の私が今日まで一個人、一国民として国防に関心を示して来たのは、戦略、装備、軍費の具体案ではなく、さういつた具体的な問題を論議する前に、それを研究し、その結果を検討し得る体制を造る事、即ち国家、社会における軍の在り方を正常なものにし、文民統制といふ問題を含めて、軍が軍で在り得る為の機構、機能を整備する事、その方が大事だと考へてゐたからであり、防衛問題ばかりでなく、何事につけ、さういふ常識が通用しなくなつた『戦後の風潮』を私は私の『敵』と見てゐたからである」

福田にとって清水幾太郎こそ、「戦後の風潮」の代表なのだと理解した。

◾️清水幾太郎の「弱者のプラグマティズム」

福田の論文を読んだことで、『日本よ 国家たれ 核の選択』を少し距離を置いて見られるようになったが、たとえオリジナリティが希薄であるとはいえ、国防論の道筋を立て、日本国民に危機を訴えたということで評価できると思うし、単なる売名行為とは思えない。

そもそもこの本は『日本よ 国家たれ』というタイトルで清水が自費出版した69頁の小冊子から始まった。何故自費出版にしたかといえば、しっかり読んでくれる人に届けたかったから、また待ってましたとばかりに叩こうとする論壇の餌食になるのを避けたかったからだと、自身で述べている。

3千部の小冊子の一部は防衛庁長官、事務次官、各局長などに送られ、そこから自衛隊幹部にも広がり、大きな反響があった。さらに日本青年協議会に寄付し、その筋からも広く知られるようになり、小冊子を入手したいという申し込みが清水のもとに殺到した。

それを知った『諸君!』が全文を掲載したいと言ってきた。論文の普及を望む清水はこれを受け、雑誌に掲載されると、その雑誌もすぐに売り切れてしまった。そこで、『日本に国家たれ 核の選択』が文藝春秋から刊行されたのである。

この経緯をみても、清水の国防に対する姿勢は真摯なもののように思えるが、福田にしたら、それもまた清水の手管だということになるのだろうか。

そのあたりを現代人の目で捉え直している人がいた。

高校生の時に清水の論文が載った『諸君!』を買いに走った片山杜秀だ。

片山は、「『核の選択』清水幾太郎を読み直す」という論考を『文藝春秋』(2022年5月号)で発表している。

そこで主張されているのは、片山の言葉を借りれば、清水幾太郎の「弱者のプラグマティズム」である。先の経歴で述べたように、清水は裕福な家の出ではない。東京の下町に住んでいたため、震災で焼け出され一家は無一文になった。一方山の手に住む学校の先生や同級生は大きな被害を受けなかった。この強烈な体験が基となり、清水は下町、庶民、大衆、黄色人種、日本と、常に弱い者の側に身を置いて思考し、行動するようになったと片山は指摘する。

だからこそ清水は戦後、核戦争による滅亡のヴィジョンに恐怖し、弱者である日本が巻き込まれないよう反米基地闘争に集中していった。けれど、日米安全保障条約の改定は強行されてしまった。日米安保体制が続くのであれば、アメリカの基地があっても日本が攻撃されない道を模索するしかない。レジャーやビジネスの面で同質的な人間が東西の壁を越えて出来上がれば、平和共存の道が開けるかもしれない。清水が始めたレジャー社会学はお遊びではなく、実践的学問だった。

しかし、そんな呑気なことも言っていられなくなった。ソ連の軍事力がアメリカを上回りそうな状況になった。ソ連と通常戦力で戦争をしても勝ち目がなく、自国を滅ぼす核戦争もしたくないアメリカが日本を守ってくれるはずがない。では、日本はどうするべきか。アメリカに日本を守らせるには、日本の本気を見せつけなくてはならない。その最も強烈な方途は「核武装」だ――。

かくも清水の思考は一貫している。時流を見てハンドルを切っているかのように見えるけれど、根本にあるのは「弱者のプラグマティズム」なのだと、片山は主張しているのである。

清水幾太郎に始まり、福田恆存、片山杜秀と読み、いつになく戦争と平和について考えさせられた8月だった。

世界中の軍事力を調査・分析し発表する「Global firepower」によると、2025年度の軍事力世界ランキングで日本は7位だという。因みに1位はアメリカ、2位はロシア、3位は中国である。

日本の7位は経済力とアメリカから購入している最新兵器が評価されてのことらしいが、世界で7位だったらまずまずじゃないかと安心もしていられない。日本の場合、軍事力といっても専守防衛の自衛隊である。

最近の普通の訓練での自衛隊員による事故の多発を見ていると、果たして実戦に通用するのか不安に思えてくる。実践経験がなければ、訓練にも限度があるだろう。

そもそも自国の軍備について日本が危機感を持って対処してこなかったのは、戦後80年間、他国からの武力やテロの攻撃を受けなかったからではないだろうか。

1980年に清水が唱えていたソ連の脅威がなくなったのは、あまりに軍事費をかけ過ぎたせいもあってソ連という国自体が崩壊してしまったからである。しかしそれはたまたまその時の世界の潮流が日本を飲み込まなかっただけの話だ。

アメリカが軍事的優位を確固なものとしたので安心していたら、今度はロシアが世界における大きな脅威となってしまった。今はウクライナとの戦争に集中しているけれど、そちらが落ち着けば今度はどの国が標的になるとも分からない。北方領土問題を抱えている日本が目をつけられる可能性は十分ある。

政府は今年5月、武力攻撃から避難する国内地下シェルターの収容人数を1000万人分に倍増させる計画を発表した。

危機は確実にせまっている。国防をどうするかは政府だけに任せておけばいいというものではない。自国をいかに守るのか、そのために自分には何ができるのかをこれから考えていきたい。

文:緒形圭子

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)