歴史上の人物に迫るには様々なアプローチがあるが、ここでは四柱推命(しちゅうすいめい)という手法を用いて、歴史上の人物がどんな性格であり、なぜ成功したのか(失敗したのか)を読み解く。※四柱推命と用語の説明はページの最後をご覧ください。

今回は、徳川幕府第8代将軍、徳川吉宗を四柱推命鑑定する。「暴れん坊将軍」として、世間にもよく知られる吉宗。一体どんな人物だったのだろうか?

徳川吉宗/東京大学史料編纂所所蔵模写徳川吉宗(とくがわよしむね)生年月日: 貞享元年10月21日(1684年11月27日)

まずは、自然界での役割を表す重要な場所、日柱の干支を使って読み解いていく。

■日柱の干支:「癸丑」(みずのとうし)

「癸(みずのと)」は自然界の物質に表すと雨、「丑(うし)」は季節で冬を意味することから、「癸丑」は冬の雨と解釈できる。「雨だれ石を穿つ」という言葉があるように、「癸」の人はコツコツ努力することが得意。自分が表に出るよりも裏で支えたいという縁の下の力持ちタイプ。

「享保の改革」を推し進める等、先頭に立ってリーダーシップをとったイメージの強い吉宗だが、一方で地味な役回りを好んだのかもしれない。吉宗が熱心に進めたものの1つが倹約。倹約令を出したが、ほとんど守られなかったため、自らが進んで質素な木綿の着物を着た。食事は朝夕の2回、一汁三菜で、豪華な食事はしなかったという。まずは自分がお手本になってじわじわと浸透を図る、これぞ地味だが縁の下の力持ちならではの発想だろうか。

続いて、通変星、蔵干通変星から吉宗の性格を読み解いていく。

知性…様々な分野の知識が豊富で、何かを学ぶことに喜びを感じる。頭の回転が速く、物事を論理的に捉えることが上手

行動力…頭で考えるよりも行動で結果を出す。未知の分野に挑戦する意欲が強く、交渉力や営業力を磨けば成功できる

人脈…さりげない気配りができて誰とでも仲良くなれる。サービス精神が旺盛でコミュニケーション能力も高く人を動かせる。

自立心…他人に依存することなく、自分が信じた道を突き進む強い精神性。リーダーシップを発揮しフリーで活躍できる。

遊び心…楽しいことを企画する等、生活に遊びを取り入れることが自然とできる。芸術面の才能があり、表現力が豊富。

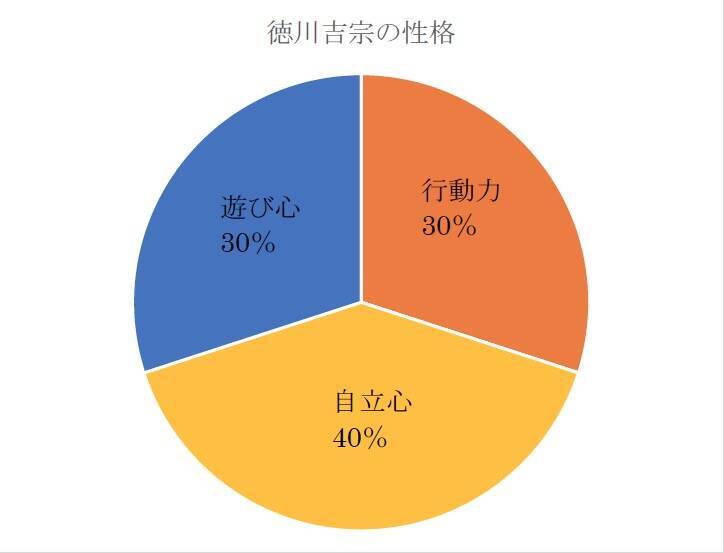

〇自立心40%!(劫財・比肩)

自立心は、他人に依存することなく自分が信じた道を突き進む強い精神性。リーダーシップが強い。中でも「劫財(ごうざい)」は、組織のリーダーとして人をまとめるのが得意。

吉宗の策士ぶりはうなずける。将軍家の血が途絶えたことから、紀州藩士から将軍になった吉宗。しかし、6代将軍・家宣が臨終の間際に「跡継ぎは尾張家当主の吉通にしてはどうか」と新井白石に相談したことから、当初は尾張藩の方が優勢だった。そんな中、なぜ吉宗が将軍の座を得たのかについては諸説があるが、紀州藩に圧倒的な情報力があったことがわかっている。

享保元年4月晦日(30日)の午後2時ごろ、7代将軍家継の危篤の報を受けた尾張藩邸は大混乱。駕籠が間に合わなかったために藩主の継友は馬を走らせ、供が切れ切れに走って登城した。これに対して、紀州藩では29日の夜にすでに密かに情報を得ており、30日の朝から準備が整えられ、午後1時にはふだんの倍の供を率いて整然と登場した。これに水戸藩、尾張藩が続いた。この裏には、明らかに藩主・吉宗の存在があろう。

※「劫財」+「帝旺」を持っている!

後に述べるが「帝旺(ていおう)」は王様の星。カリスマ性があり、統率力がある。「劫財」と「帝旺」を併せ持っていると、「組織の王様」という意味となり、組織の中でいかんなくエネルギーを発揮できる。しかも、吉宗はこの「劫財」+「帝旺」の組み合わせを月柱(げっちゅう)という、結婚運や仕事運を表す最も重要な場所に持っている。まさに生まれながらの将軍である。

「享保の改革」で「上米の制」「定免制」「新田開発」「公事方御定書」等様々な改革を推し進めた吉宗なので、そのリーダーシップは言わずと知れたところだろう。筆者が中でも特に吉宗の「組織の王様」ぶりを感じるのは、大奥の経費を削減したことである。

当時大奥には3000人が暮らし、年間160億円をも費やしていた。これは、幕府の年間予算のおよそ4分の1にあたる。そのうち着物代だけで80億円。御台所は1日に5回も着替えをし、それもすべて一度も袖を通したことのない新品ばかりだったという。

まずは、えりすぐりの美女50人を集めて彼女らをリストラ。身分の高い女性は気に入った女性を大奥に入れたが、1人につきお付きが10人。つまり、10人をリストラすると100人ものリストラに繋がった。これこそ大幅な経費の削減につながったという。大奥の経費削減ができたのは後にも先にも吉宗のみだった。

〇遊び心30%(食神・傷官)

遊び心は、生活に自然と遊びを取り入れることができ、芸術性も高い。中でも「食神(しょくじん)」は、皆でカラオケや食事に行くことが大好きな子どものような星。おしゃべり好きでおおらかな星でもある。食べることが大好きでグルメ。また、「傷官(しょうかん)」は、きれいなものが好きで芸術性が高いが、ガラスのハートの持ち主。

吉宗の性格は穏やかで、子どももなじんだという。常に冷静で、吉宗の側近として数十年仕えた人でも、彼が怒って大声を出すのを一度も聞いたことがないと話している。その片鱗が見える紀州藩主時代のエピソードがある。ある夜、宿直だった藩士が当番を怠り外出して遊んでいたことが判明した。上役は厳罰に処そうとしたが、吉宗はこの人物が武芸に熱心であることを聞き、「人には一長一短がある」と、自分に知らせなかったことにしてこの者によく言い聞かせるようにと上役に指示したという。

また、優しい性格だったのだろう。各所に目安箱を設置し、庶民の意見を取り入れた。当時、庶民は病院にかかれなかった。そこで、吉宗は文京区に小石川養生所を設置し、貧しい人たちを無料で診療させた。

また、遊び好きだったようで、5代将軍・綱吉が禁止した鷹狩を復活させ、江戸周辺の各地でさかんに鷹狩を行った。また、乗馬も好きで、騎法は諸家の流儀をことごとく研究し、紀州時代には狩に出るたびに領内の険しい山々を走り回った。

〇行動力30%(偏官)

行動力は、頭で考えるよりも行動で結果を出そうとする星。中でも「偏官(へんかん)」は、攻撃的行動的な星。野性的で思い立ったら即行動する。

これぞ「暴れん坊将軍」のイメージだろう。当時の男性の平均身長は約157センチだったにも関わらず、吉宗は180センチ、90キロもある大男だったと言われる。また、武芸にも秀でており、父光貞が抱えていた本職の相撲取りと相撲を取った際には、吉宗は風邪気味だったにもかかわらず、相手をやすやすと投げて打ち負かしたという。こうした勇猛果敢な部分が「暴れん坊将軍」と言われるゆえんだろう。

〇知性0%

知性は、様々な知識が豊富で、論理的に物事を捉えるのが得意な星。意外にも吉宗はこの星を持っていなかった。しかし、どうやら意外というわけでもなかったようだ。吉宗は弓馬をはじめ武芸を研究しきわめていたが、文学は少年期に深く学ぶことがなかった。そのため、紀州藩主になったのち、儒学者を招いて講義を聞いている。しかし、吉宗の侍講である室鳩巣(むろきゅうそう)は、吉宗の講義に先立ち御用取次から「長々と講義せず、要点をしぼって話すように」と依頼されたという。どうやら儒教や文学は苦手だったようだ。しかし、法律や農政、天文、気象、地理、蘭学など、自身が興味を持った実用的な学問は得意だったようである。

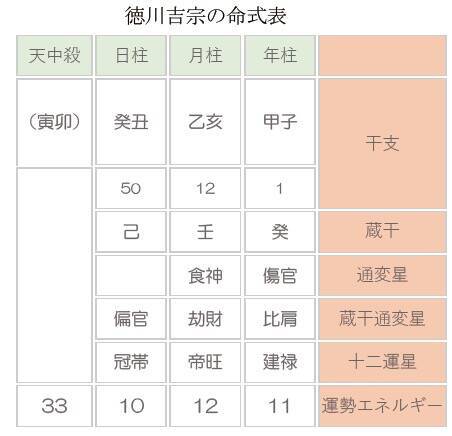

続いて、十二運星を見ていく。様々な解釈の仕方があり、例えば年柱は20代まで、月柱は30~60歳くらい、日柱は晩年を表すという意味(現代、寿命が80歳の場合)や、年柱は親から受け継いだもの、月柱は仕事や結婚、日柱はプライベートという意味もある。ここでは一般に重要とされている月柱、日柱、年柱の順番に鑑定していく。

〇帝旺(ていおう):運勢エネルギー12

王様の星。カリスマ性があり、統率力がある。絶対的な存在。男性を対象にして成功する。

〇冠帯(かんたい):運勢エネルギー10

女王様の星。独立精神があり華やかさを好む。社交界の場が得意。女性を対象にして成功する。

〇建禄(けんろく):運勢エネルギー11

王子様の星。何かを継承する役割を持ち、発展性、安定性がある。大勢の人に応援してもらえる。

※身強の星すべてを合わせ持っている!!エネルギー最強!!

「帝旺」「建禄」「冠帯」は「身強の星(みきょうのほし)」と呼ばれ、運勢エネルギーが強い為、ビジネスなどで成功しやすい。日本を中心に世界各国の偉人を四柱推命鑑定してきたが、「身強の星」を全て持ちあわせている人物は初めてだ。ちなみに、「身強の星」を2つ持っているのは、織田信長、スレイマン1世と、時の征服者ばかりである。つまり、吉宗はこれらの人物に勝るエネルギーを持っていたと言える。

また、12種類ある十二運星それぞれに1~12の運勢エネルギーが割り振られていて、運勢エネルギーの合計は、日柱、月柱、年柱の十二運星の運勢エネルギーの合計で示される。吉宗の場合、12+10+11=33である。平均のエネルギーは約15なので、人の倍以上のエネルギーを持ちあわせていたことがわかる。「中興の祖」と言われる吉宗。その使命を背負って生まれてきたと言っても過言ではあるまい。

しかし、そんな吉宗は、徳川御三家の1つ、紀州藩主の4男。紀州藩は御三家の1つで、仮に江戸の将軍家が途絶えた時、代わりに徳川家を継ぐことになるが、将軍家、尾張家に継ぐ3番目。しかも、4男であった吉宗は普通で考えると、将軍はおろか、紀州藩主にもなれなかった。幼少のある時、江戸の青山で、久留米22万石の藩主・有馬玄蕃頭則維(ありまげんばのかみのりふさ)の行列が通ったのを見て、冗談に「自分もせめて一生に一度はあのように行列を整えてみたい」と述べたという話が「徳川実紀」に残っている。冗談だったのか、本心だったのかはわからないが、兄が次々と亡くなり藩主になったと思えば、将軍家も血が絶えて吉宗に将軍の座が回ってきたのである。普通では考えられないことが次々と起こる…まさに将軍職は吉宗の天啓だったのだろう。

ここまで徳川吉宗を四柱推命鑑定してきたが、織田信長もスレイマン1世も凌駕するエネルギーの強さに驚かされた。戦国時代に生まれていたら信長に打ち勝ち天下統一を果たしただろうし、世界征服も夢ではなかっただろう。しかし、吉宗が生きたのは、戦のない江戸時代。しかも、この時期の日本は、戦国時代以降約200年続いた経済成長が終わり低成長時代を迎えていた。低成長への以降とともに米の値段が安くなり物価が高騰。また、全国的に疫病も流行し、社会不安がピークに達していた。徳川幕府への信頼が揺らぎつつある中、綺羅星のごとく現れたのが吉宗。強靭なエネルギーとリーダーシップのある星を持って生まれたことはもちろん尊いが、吉宗のすごさは何よりそのその星を上手に使いこなし活かしていたことだ。

何度か述べているが、四柱推命は、当たる!当たらない!が大事なのではない。せっかく持って生まれた星をいかに活かすか、そのためにどう生きるかが重要だ。しかし、あえて言うと、星をうまく活かしている人はたいがいが「当たり」、成功している人が多いし、活かしきれていない人は大方が「当たらず」、失敗している人も多い。エネルギーが強ければ尚、自分のエネルギーに打ち勝てずに沈んでしまう人を大勢見てきた。そう考えると、吉宗が持てる能力をいかんなく発揮するための環境が整っていたのだろう。親の教育、周りの人々、与えられた環境…それらがどう吉宗に作用していたのか、そういう視点でも検討するのも面白そうだ。

■四柱推命とは?

古代中国で生まれた「過去、現在、未来」を予見する運命学のひとつで、陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)をもとに、人が生まれながらにして持っている性格、能力、素質を理解し、その人の努力や経験で変わる後天的な運命までも予測することができる。

具体的には、生まれた日(生まれた年・月・日・時間)をもとに命式表(めいしきひょう)を作成し占っていく。なお、ここでは生まれた時間は鑑定に含めていない。

「国史大辞典」に記載されている生年月日を、「和洋暦換算事典」を用いて現行暦に換算し鑑定している。

■用語説明

日柱の干支:その人の本質を表す重要な部分

主星(しゅせい):月柱の蔵干通変星で、その人を表す最も重要な星。主に仕事運を表す。

自星(じせい):日柱の蔵干通変星で、その人のプライベートな部分の性格を表す重要な星。

【参考文献】

・「徳川吉宗 国家再建に挑んだ将軍」大石 学 教育出版 (2001)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)