見落とされがちな精神疾患のサイン

――押川さんは普段どのような活動をされているのでしょうか?

「現在やっていることは、精神疾患の患者さんの中でも病識(自分が病気だという認識)がない方に対して説得を行い、精神科病院などの医療につなげることです。漫画やテレビの取材などでは『精神障害者移送サービス』という部分がクローズアップされることが多いですが、患者さんとの関わりは最初に出会ったときから、彼らが社会復帰し、安心して暮らせるようになるまで続いていきます。

例えばグループホームに入所した患者さんの場合、調子に波があるので、その時々の状態によっては通院治療を拒否することもあります。おおむね3回までなら未受診でも、かかりつけの病院に薬を処方してもらえるのですが、それを越えてしまうと『手に負えない』と退所させられてしまうので、そうなる前に『今回は受診しないと駄目だぞ』ということで話をしに行く、などといった関わり方ですね」

――「精神疾患」という言葉について、具体的にどんな症状が起こるのかはあまり知られていないように思います。押川さんが携わったケースの中で、代表的な症状や病名としてはどんなものがありましたか?

「統合失調症。躁鬱病。薬物依存症。アルコール依存症。最近増えているものでいうと強迫性障害。医療につながったことでそういった診断を受ける患者さんが多いですね。特に統合失調に伴う被害妄想は見落とされがちです。被害妄想というと『宇宙人に狙われている』とか『盗聴器を仕掛けられた』『電磁波を飛ばされている』など、突拍子もないことを言う姿が想像されるかもしれませんが、『隣の人から嫌がらせを受けている』『職場でいじめられている』など、現実でも起こり得るようなことが、実は精神疾患による被害妄想だったというケースもあります。

――日々の変化を見落とさないことが大切なんですね。

「日本ではこれまで精神疾患の具体的な症状を、まったくといっていいほど周知してきませんでした。なので例えば、被害妄想が酷く、明らかに統合失調の症状が出ているひとが、単に引きこもっているだけと捉えられてしまうこともあります。また精神疾患は公衆衛生上の問題にもつながります。何年も引きこもったままお風呂にも入らず、保清を保てないとか、部屋の中がただ散らかっているというレベルではなく、近所に迷惑をかけるほどのゴミ屋敷になっているケースも少なくありません。そうなるとメンタルだけではなく身体の方も病気になっている場合もありますから、命に関わります」

人間なんだから精神疾患にかかる可能性は誰にでもある

――精神疾患には、家族をはじめとする周囲の人々の関わり方は影響するのでしょうか。

「家族や周囲の人との関わり方は影響します。これは断言します。一方でこれは、特に子どもが精神疾患を発症した場合、いちばん親御さんの反感を買いやすいところでもあります。『ふざけんな! 全部が全部家族の責任なのか』と。けれどそういった反感に対しては、私は徹底的に抗う立場です。子どもの問題はやっぱり、親がいるのであれば親が全部悪い。

――精神疾患にかからないために、私達が普段の生活の中でできることは何かありますか?

「『ならないようにどうすればよい』というのは、なってしまう方々の考え方なんです。人間なんだからそういうふうになることもあります。そりゃあ誰でも、子どもが生まれれば良い子に健康に育ってほしいと願います。でも悪くなることだって時にはあるんです。『まさかうちの子が』『この子がこんなふうになるはずがない』といった言葉が患者さんのご家族からよく聞かれますが、人間はそういうふうになってしまう場合があるということを受け容れ、理解できていれば、何か問題が起きたときに正しく動けます」

――病気になる可能性から目を背けるのではなく、なってしまう可能性を考えて備えておく。

「問題が起きた時のためにできる準備としては、健康なうちから客観的な形で、日々の記録を取っておくことを勧めています。これはこの国の対応の問題点なのですが、妄想など精神疾患の症状がありすでにトラブルが起きていても、本人が炊事洗濯はできるなどかろうじて日常生活を送れていると、早急に医療が必要だと判断されず、家族が精神科に相談に行っても、『トラブルに関しては、警察に行ってください』『司法に振ってください』と対応されてしまうことがあります。ですが、病気が疑われる言動やそれに起因するトラブルのエピソードなど記録がきちんと残っていれば、何かあった時に本人の置かれている状況や困り事を専門家に対して上手く伝えられるので、的確な形でSOSを発信することができるようになります」

「病気かな」と思ったら記録をもとにSOSを

――精神疾患によって、いったんは社会生活を送れなくなってしまった患者さんは、どのような形で社会の中に戻っていけるのでしょうか。

「統合失調症や強迫性障害の症状があり、10年以上も家庭内に引きこもったままお風呂に入ることもできなかったけど、精神科病院で治療を受けて、グループホームでの生活に移行できた患者さんがいます。薬物依存症のケースでは、福祉の支援を受けながら、ピアサポーターとして活動しているひともいます。完全に自立してひとり暮らしをしながら正社員になり、今は大手ファミレスの店長をやっている人もいます。もちろんどの方も紆余曲折があったし、そこまでたどり着くには複数年、場合によっては十年単位での関わりがありましたが、真剣に向き合い続けていけば状態は良くなります」

――最後に「自分自身、あるいは自分の家族は病気なのではないか?」という疑問を抱きながら、相談したり医療につながることがなかなかできずにいる方々に向けて、何かメッセージを頂ければとおもいます。

「これは本当にシビアなことなのですが、現代の社会は障害に限らず、介護の問題などでも『自分のことは自分で、家族のことは家族で』というような、自己責任の風潮が強くなっています。

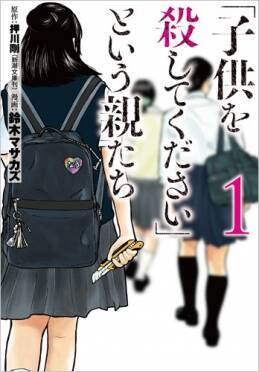

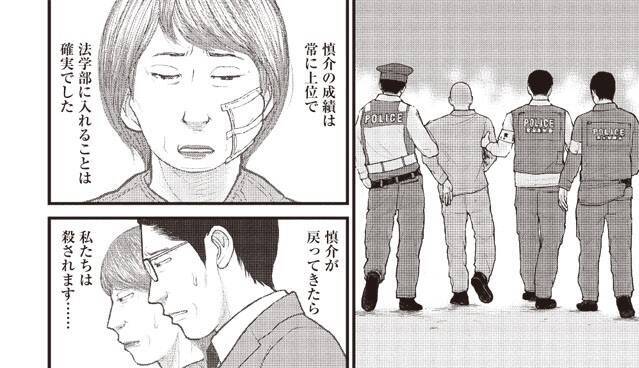

「子供を殺してください」という親たち コミックス発売中

押川さんがこれまでに携わった患者さんや、その家族を描いたドキュメンタリー漫画『「子供を殺してください」という親たち』が発売されています。

胸が痛くなるシーンもありますが、どのエピソードも「普通の家族」の中で現実に起きたことを元にしています。目をそらすことなく、家族を愛する全ての方に読んでいただきたい作品です。

(辺川 銀)