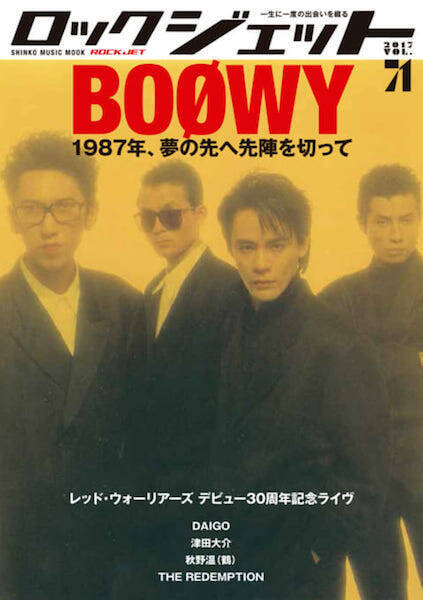

書店でこの表紙が視界に飛び込んでくると、ドキッとする。

同誌が唐突にBOφWYへスポットを当てたわけではなく、昨年12月に発売されたブルーレイ『1224 -THE ORIGINAL-』に合わせての今回の企画であった。

世間がBOφWYを聴くようになったのは解散後の1989年以降

それにしてもこの雑誌、いつもインタビューの人選が変化球である。本人に話を聞かないまでも、メンバーに近しい人物を辿りオファーするのは定石。しかし、今回の特集で真っ先に登場するのは、なぜかあのDAIGOであった。

確かに、彼はヒムロックチルドレン。ソロ時代「DAIGO☆STARDUST」としてのデビュー曲「MARIA」を作曲しているのは氷室京介だ。いや、それにしても。

DAIGOに続いて登場したのは、これまた意外な人選。ジャーナリストの津田大介であった。彼は中学時代、同級生から『BEAT EMOTION』(1986年9月リリース)を薦められてロックに目覚めたという。

「僕が観ていた感じだと、BOφWYは解散してからどんどん火が点いていった印象が強くて。解散してから、みんな、BOφWYをコピーし出したんですね。(中略)みんなが聴くようになったのは1989年以降というイメージが強いですね」(津田)

この辺り、リアルタイムで愛聴していた者ならではの証言だ。

そう考えると、合点が行く。DAIGOは、BOφWYの楽曲を”過去の日本の名曲”だと表現する。

「美空ひばりさんにはいろいろな時代の映像がありますけど、どの時代の歌を聴いてもすごくパワーを感じるというか、時代を感じさせない超越した何かを発してる方だと思います。そういう感覚でBOφWYを捉えていたと、今になってですけれども思うんです」(DAIGO)

「作品作りの才能は布袋さんより氷室さんにある」(奥田民生)

BOφWYのメインソングライターと言えば、布袋寅泰。彼の下地、方向性にニューウェイヴからの影響が大きく息づいていることは明らかだ。津田はBOφWYとあるバンドの類似性を指摘する。

「当時(高校時代)、小学生の時からの幼馴染から教わったのがXTCです。『ブラック・シー』だったんですけど、すごく好きになりました。傑作なのが、『BOφWYみたいなバンドがイギリスにいるぜ』と教えてくれたことで(笑)。

XTCのフォロワーと言ったらBLUR辺りが真っ先に思い浮かぶが、そういえばBOφWYもXTCを感じさせる。かつて、Twitterでファンから「OASISとBLUR、どちらが好きですか?」と質問された布袋が「BLUR」と即答していたのは印象深い。

とは言えこのバンド、実は氷室が作曲した楽曲のファンも意外に多いのだ。筆者もその1人で、「SENSITIVE LOVE」や「DON'T ASK ME」、「RATS」、「GIVE IT TO ME」が全て氷室作曲だと後から気付き、驚いたことがある。

津田も、氷室の作曲に惹かれていたと告白する。

「曲については、氷室さんの曲が好きだったんです。でも、BOφWYのシングルで氷室さんが作曲したのは『わがままジュリエット』だけなんですね。それ以外は全部、布袋さんの曲です。だから、代表曲はほとんど布袋さんに譲っている。氷室さんは、シンガーとしてもコンポーザーとしても才能を持っていたのに、シングルを自分の曲にしなかった。(中略)僕は、氷室さんは布袋さんの才能を最大限評価して育てたんだと思っています」(津田)

そういえば、あの奥田民生もBOφWYについてこんな発言を残している。

「『曲作りの上手さ』という点で、氷室さんを尊敬していました。

バンドブームについて「皆なクソだと思うもん。ウンコみたいな奴ばっかりでバンドなんかやる資格がない奴が多いよ」(「宝島」1989年2月号)と辛辣な意見を述べていた氷室も、ユニコーンだけは容認していた。両者の言動を並べ、噛みしめると、認め合う2人の関係性は感慨深い。

『PSYCHOPATH』を聴き「ヤラれた……」と唸る小室哲哉

BOφWY解散宣言の舞台である渋谷公会堂公演が行われたのは、1987年12月24日。しかし、某スポーツ紙がそれに先駆けて11月上旬に「BOφWY解散」をスクープ報道してしまう。

BOφWYを取り巻く空気感について、当時、音楽誌「B-PASS」の編集者だった相田智恵はこう述懐している。

「音楽専門誌の世界では1986年からブレイク状態でしたけれども、一般のマスコミも含めて盛り上がって、メジャーシーンに出ていったのは1987年だったと思うんです。これは何者だという印象を一般の人たちが持って、若い女の子たちがどんどんチケットを買い求めるようになり、いわゆるロック少女、ロック少年のバンド・ファンだけでなく、普通の音楽ファンを巻き込んだカリスマ的存在に、一気に駆け上がっていったのが1987年でした。そうした中での解散報道だったんです。えっ、ここで解散しちゃうの! という印象を一般の人が抱いたのは当然だと思うんですね」

BOφWYのラストアルバムは、1987年9月にリリースされた『PSYCHOPATH』。本作について、解散して4年後に氷室は「『BEAT EMOTION』で一種極めた大衆芸能的な部分をブッ壊そうと思いつつ、それがうまくいかないジレンマが出ていますね」と自ら解説している。

しかし、この作品は同世代の他のミュージシャンに少なからず影響を与えていた。

例えば、TMの楽曲「Be Together」はBOφWYの「B・Blue」を意識して制作されたものだという。

「タイトルも“Be”から始めようとか。そのへんから疾走感ってものを意識し始めて、風を感じさせるような勢いというか、そこから“Get Wild”につながっていくわけです」

ライバルと見定めていたバンドの最終作『PSYCHOPATH』に対する小室の思い入れは、特に深い。

「『PSYCHOPATH』ってアルバムが出た時には、ヤラれたなぁというか、かなり上を行かれたなぁって感じだったんで、そこで奮起して僕らは『humansystem』ってアルバムを作ったんです。(中略)だから88年に突然解散してしまった時は、ちょっと困ったなぁというのはどこかにあったかもしれないですね」(ともに「RollingStone」2012年5月号より)

自分の最後を布袋の曲で閉めた氷室

BOφWYファンの間では「“氷室派”か? “布袋派”か?」という議論が挨拶代わりに交わされたものだが、解散後は両者ともにソロアーティストとして成功。そして、時を経て氷室はライブ活動休止を宣言し、2016年に開催されたドームツアー「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」でライブ活動に終止符を打った。

ファイナル公演が行われた5月23日、氷室が最後に歌った曲はバンド時代の名曲「B・Blue」である。

「ソロのキャリアの中でたくさんのヒット曲があるのに、氷室さんは最後の曲として『B・Blue』を選んだ。本来はソロになって最初のシングルだった『ANGEL』でもいいわけじゃないですか。

ライブ活動の最後の最後まで、ファンに深読みさせる余地を残した氷室。なるほど、世に打ち出す確固たるイメージ(ヴィジュアル含む)が出来上がっていたバンド・BOφWYのヴォーカリストだなという気がしてしまう。サクッと皆の前から姿を消してしまうのも、らしい。

昨年の『1224 -THE ORIGINAL-』だけでなく、これからも次々とBOφWYの関連商品はリリースされていく気がしてならない。しかし、そういった動きと相反してメンバー4人の活動は総じて潔い。この辺りは解散以降、ずっと一貫している。

(寺西ジャジューカ)