中部電力ミライズ株式会社は、9月の防災月間に向けて、全国47都道府県の男女1,200名を対象に「防災」に関する調査を実施。このたび、その調査結果を発表しました。

独特な気候や地形の影響で、「災害大国」とまで呼ばれる日本。今年は特に、異常気象が原因とされる例年より早い梅雨明けや、トカラ列島群発地震の発生、さらに大規模災害が起こるとの“予言”などにより、これまで以上に不安を感じ危機感を強めた人もいることでしょう。

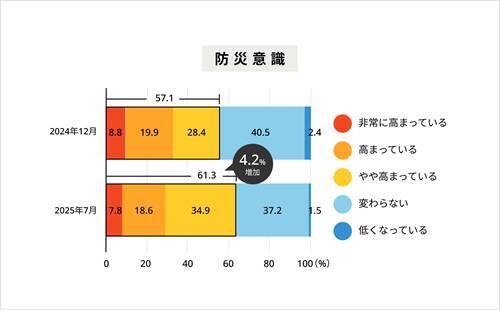

そこで、アンケート回答者自身の防災への意識について、以前と比べて高まっているかを質問したところ、「やや高まっている(34.9%)」「高まっている(18.6%)」「非常に高まっている(7.8%)」と答えた人の割合は合計61.3%となり、前年より4.2%の増加となりました。

また、「やや高まっている(34.9%)」「高まっている(18.6%)」「非常に高まっている(7.8%)」と答えた人に対して、防災意識が高まった理由やきっかけを質問。過去の被災経験による意識の高まりはもちろん、「南海トラフ」「トカラ列島」「予言」などのワードが目立ったほか、地震以外の自然災害への言及も多く見受けられました。

■防災意識が高まった、回答者の“きっかけ”

・「鹿児島のトカラ列島の地震ニュースを見て、いつこちらでも急な災害に巻き込まれるか分からないので、万が一に備えた方が良いという意識が高まった」(岐阜県/40~44歳/男性)

・「トカラ列島の地震や、7月5日の予言?いつ地震がきても不思議ではない日本において、特にこの猛暑の中、災害が起きたらどう対処するべきか、何が必要か考えるきっかけになった」(群馬県/45~49歳/女性)

・「ゲリラ豪雨の発生や各地で地震が起こっている。とても恐怖に感じます」(三重県/60歳以上/男性)

・「地球温暖化や群発地震、南海トラフ地震に関する不安や国際情勢の変化などによる危機意識が高まっているため」(栃木県/50~54歳/男性)

・「7月5日に大災害が起こるという噂を知って、信じてはいなかったが、これを機に水などを備蓄しなおそうと思えたから」(香川県/30~34歳/女性)

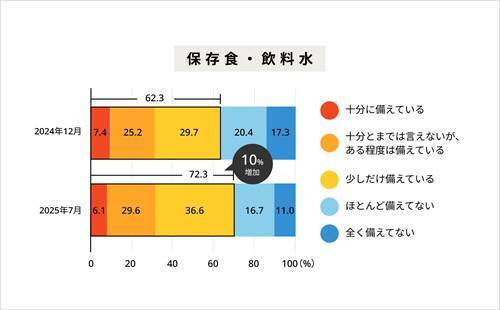

続いて、「保存食・飲料水」及び「防災用品」を自宅に備えているかを質問。「少しだけ備えている(36.6%)」「十分とまでは言えないが、ある程度は備えている(29.6%)」「十分に備えている(6.1%)」と答えた人の割合は72.3%となり、2024年12月時と比べ、10%の増加となりました。

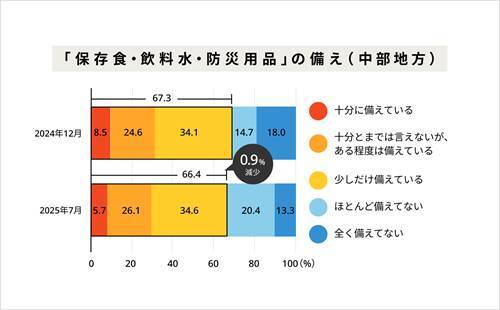

このように全国的には前年調査よりも備えている人の割合が増加している一方で、地域別に着目してみると、中部地方(※新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)は備えている人の割合が前年から0.9%減少しており、全国で唯一低下していることが明らかになりました。

中部地方は、1959年9月に発生した伊勢湾台風をはじめとして、2018年7月の西日本豪雨や、2021年7月に熱海市で発生した土石流災害など、大規模な水害が起こりやすい地域です。一方で地震災害については、中部地方の発生件数は全国的に見ると少ない傾向にあります。

地震の多い日本では、“大きな災害=地震”というイメージが定着しがちなため、中部地方においては、近年の大規模地震の発生頻度の少なさが、防災意識停滞の一因である可能性もあります。

■「災害対策として用意していて良かったこと」、リアルな声

・「太陽光と蓄電池、ウォーターサーバーの水をストックしている」(大分県/30~34歳/女性)

・「ローリングストック。買い出しに行けないから」(岡山県/40~44歳/男性)

・「ハザードマップの確認と家族間の連絡網」(三重県/60歳以上/男性)

・「水のローリングストックをしている。一度何かあれば売場から水がなくなるのであわてることがないように日頃から注意している」(和歌山県/55~59歳/女性)

・「石油ストーブ 過去に近くが震源地で震度5弱が有ったとき、停電でも暖が取れてとても助かった 古いストーブだったけど、物置の隅に取っておいて良かった」(長野県/60歳以上/男性)

・「ハザードマップの確認をしておくと避難のときに余裕が出る」(鹿児島県/55~59歳/男性)

・「以前勤めていた職場でローリングストックについて知る機会があった為、食べながら備える事については実施出来ているのは良かったかなと思う」(神奈川県/35~39歳/女性)

まずは、ハザードマップやローリングストックについて知るところから、そして出来ることから取り組んでみてはいかがでしょうか。

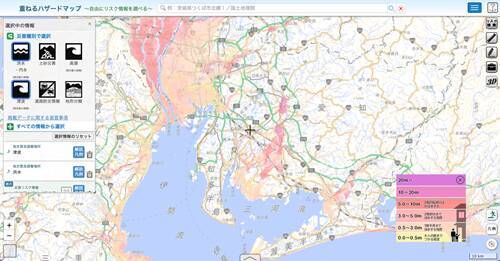

■ハザードマップとは

洪水・土砂災害・高潮・津波などのリスク情報、道路防災情報、避難場所などを確認することができるのが「ハザードマップ」です。ハザードマップは誰でも無料で閲覧できます。国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」では、下図のように、住所検索した地図やその場所の写真に、災害情報を重ねて表示することができます。想定される被害区域が色分けなどで示されるためわかりやすく、事前のリスク把握に役立ちます。

■ローリングストックとは

日常的に使う食品や消耗品を少し多めに備蓄し、消費した分だけ定期的に買い足していくことで、常に一定量の備蓄(ストック)を保つ方法が「ローリングストック」です。日本で生まれた独自の備蓄方法であり、「循環備蓄」と呼ばれることもあります。

■ローリングストックの一般的なメリット

1.食品や飲料水が無駄にならない

備蓄品を日常的に消費するため賞味期限切れが起こりづらく、食品や飲料水が無駄になりません。

2.食べ慣れているものを備えられる

いつも通りの食事ができることで災害時でも無理なく摂取しやすく、安心感にも繋がります。特に、小さなお子さまは馴染みがないと食べてくれないこともあるため、好みに合った食品やお菓子を用意しておくとよいでしょう。

3.栄養バランスを考えて備えられる

非常食用の商品に限らず多くの選択肢から選べるため、主食以外にも肉や魚、野菜、果物など、栄養バランスを考慮した食品を備蓄できます。ぜひ、自身や家族の好みに合った食品や飲料水を備蓄してみてください。

4.費用が抑えられる

日ごろから使えるものを購入して日常的に消費するため、購入費用が無駄になりにくく、お財布にも優しい手法と言えます。ただし、賞味期限の管理は必要になるため、不安な場合は、普段の食事にも取り入れやすく、かつ、長期保存できる商品を備蓄しておくと廃棄のリスクを抑えられるでしょう。

まずは、1日分や3日分といったように少しずつ備蓄品を増やし、最終的に1週間分の食品や飲料水を備蓄することで、いつ起こるかわからない災害に備えていきましょう!

今回の調査では、全国的に防災意識が高まっている傾向がある一方で、一部では意識の停滞や準備不足も見受けられました。いつどんな時に起こるのか分からない災害に対して、まずは基本的な防災準備の取り組みや見直しが重要と言えます。

そんな地域の災害対策をサポートするため、中部電力ミライズは手軽に防災対策を始められる電気料金セットプラン「for 保存食ローリングストックプラン」の提供を7月より開始しており、いつもの電気料金にプラス480円で1年に1度保存食が届き、大きな地震が発生した際にはお見舞い金も受け取れます。

また、9月30日(火)までの期間限定で、飲料水もついた充実セットをもう1つプレゼントするキャンペーンも実施中なので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか(※キャンペーンは先着制のため、定員に達し次第終了となります)。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)