以前もご紹介した太夫・勝山の考案した「勝山髷」や「どてら」のように、人気遊女から流行し、一般の女性に広がっていったファッションは少なくありません。

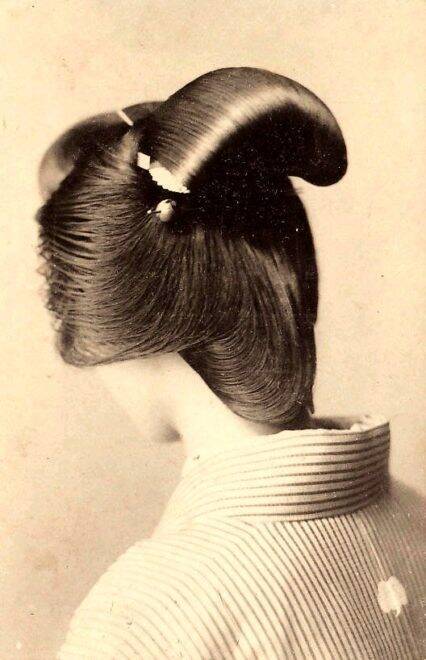

■遊女から流行した髪型

吉原が全盛を誇った江戸時代は、それ以前の時代は結んで後ろに垂らした髪型「垂髪」が基本だった女性たちが髷を結うようになり、それらがバラエティ豊かに発展した時代でした。

女性の髷は大きく分けると

・兵庫髷(ひょうごまげ)系

・島田髷(しまだまげ)系

・勝山髷(かつやままげ)系

・笄髷(こうがいまげ)系

に分類されますが、このうちの「兵庫髷系」「島田髷系」「勝山髷系」の起源には吉原の遊女がかかわっているといわれています。

「兵庫髷系」には「立兵庫」「横兵庫」などがありますが、元々は「兵庫屋」という妓楼の遊女が結い始めた髪型だったという説があります。(他にも「兵庫桶」という方手桶に形が似ていた、「兵庫鎖」に似ていたなど、諸説あり)

立兵庫/Wikipedia「立兵庫」

「勝山髷系」は、言わずと知れたトップ遊女・勝山が始めた髪型という説が最も有力で、やがて既婚や年増の女性の一般的な髪形「丸髷」へと発展していきました。

丸髷/Wikipedia「丸髷」

「島田髷系」も、歌舞伎役者が結っていた「若衆髷」と呼ばれる男髷が変化したものという説がある一方、東海道の島田宿の遊女が結っていた髪型だったという説も有力となっています。現代でも、芸妓さんの「島田髷」や花嫁の「文金高島田」などとして残っています。

ちなみに「笄髷系」だけは宮中の女官などの上流階級から始まり、現代では京都の舞妓さんが「襟替え」をして芸妓となる前の最後の髪形「先笄(さっこう)」などが残っています。

■遊女から一般に広がった服装

遊女たちから一般女性に広がったのは、女髷だけではありませんでした。

遊女といえば「豪華絢爛で大きな帯を前結びにするなど、一般女性には真似のできない服装をしていた」という印象を持たれがちですが、実は服装も遊女から一般女性に広がり、定番となったものがあるのですよ。

たとえば華やかな「打掛け」は、現代では和装の花嫁が結婚式で着るものですが、元々は武家や大奥などの高貴な女性たちが日常的に羽織っていたものが、後に花魁などの高級遊女の正装となったものでした。

花魁はお客にとって「一夜妻」。

また現代の着物の着付けには欠かせず、最近では洋服でもシャツなどの「こなれ感」を演出するために使われることがある「抜き襟」も、元々は遊女が背中やうなじの露出面積を大きくしてセクシーに見せるために始めた着付け法が「粋」とされて流行し、一般に広まっていったものでした。

吉原の遊女の「粋」は決して過去のものではなく、現代にも受け継がれているものだったのですね。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)