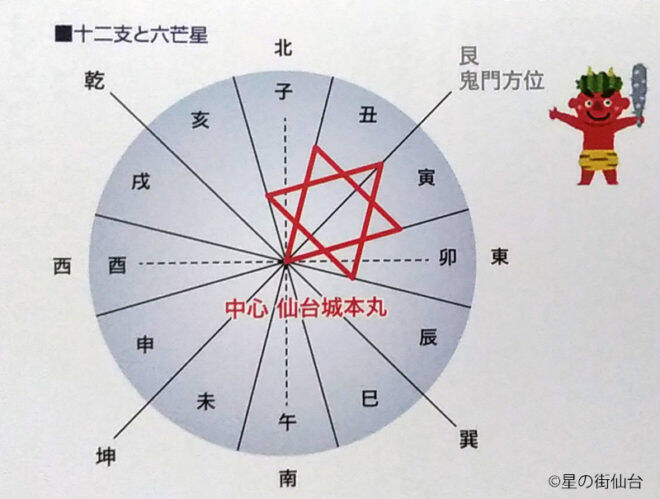

400年前、仙台城下に張られた”六芒星の結界”は今も生きているのか?その1

六芒星は、目に見えない敵から城下の人々を守るための”結界”-呪術です。仙台城本丸を起点として5か所に配された神社は、伊達家3代に渡って建てられました。

6地点はすべて高台に位置し、それぞれ城下へ通じる街道を見渡すことができ、軍事要塞としても完璧な役割を有しています。

■青葉神社(東昌寺)1603

京都五山に模した北山五山のひとつ、東昌寺は、仙台城の築城と同時期に建てられ、政宗公の大叔父にあたる大有和尚が初代住職となりました。明治になって神仏習合を禁じられ、神仏分離令により廃仏毀釈が起こり、政宗公のご神体を守るために、境内に青葉神社(明治7)が建てられました。

青葉神社は、伊達政宗公(及び愛姫と家臣)の御霊を祀っています。現住職は、白石片倉家第16代当主の片倉重信氏。政宗公の神号は「武振彦命(たけふるひこのみこと)」。

東北一の歓楽街「国分町」の突き当りにありますが、この通りは旧奥州街道で、商人が住む町でした。軍事的には、北へ抜ける七北田街道を見通せます。

政宗公が亡くなった5月に、毎年2日間かけて行われる「青葉まつり」は、市民参加で盛大に執り行われますが、今年は新型コロナウィルスの自粛で中止となりました。

■大崎八幡宮 1607

桃山建築様式のすばらしい社殿を有する国宝です。伊達家が山形県米沢から宮城県岩出山を経て仙台へ移る時に、米沢の成島八幡と岩出山の大崎八幡を合祀してここに祀った総鎮守社です。

軍事的には、城下の北西を守護し、西へと延びる作並街道の出入り口を監視することができました。

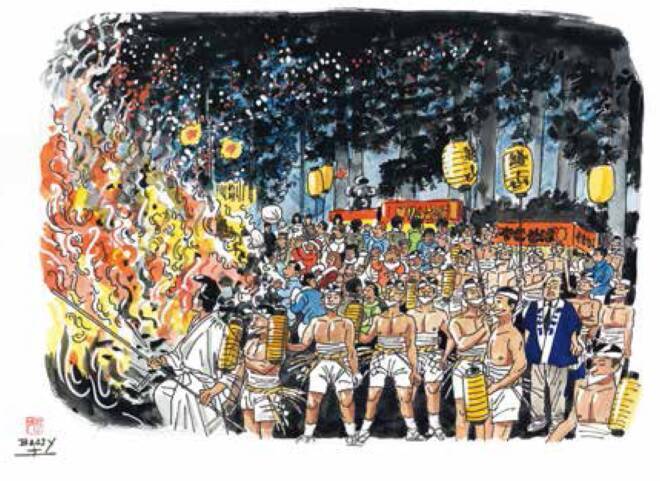

毎年1月に、境内で正月飾りを焼きご神火にあたる「どんと祭」が有名で、仙台の真冬の風物詩となっています。

イラスト:仙台城下町百景

■仙台城本丸 1603

慶長5年(1600)に城の縄張り始め、翌年土木工事開始、慶長8年(1603)にわたまし式を行ったとあり、大広間を除きほぼ完成したとされます。

この場所は、もともと国分氏(政宗の叔父)の支城がありました。国分氏はそれまでこの一帯の領主でしたが、政宗により支配下に置かれ、国分町に住まわせられたのです。

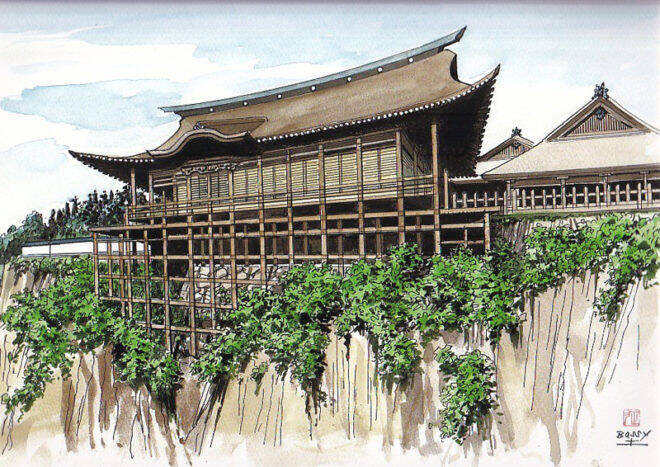

城は、天守を持たない山城ですが、崖にせり出した「懸け造」という建物がありました。政宗公が生まれ育った米沢城と、青年期を過ごした岩出山城にも「懸け造」があったという記録があります。伊達氏にとっては天守に匹敵するほどの重要な建造物であったと推測します。

青葉山にあるので別名青葉城と呼ばれています。*敷地内に護国神社がありますが、ここは戦争で亡くなった英霊を祀っています。

イラスト:仙台城下町百景

■愛宕神社 1603

愛宕神社のある山は「向山(むかいやま)」といい、青葉神社(北山)へは直線上に国分町の通りと重なります。

陰陽五行説では、北の水に対して南は火となり「軻遇土神(かぐつちのかみ)」を祀ります。

愛宕山の南側は、茂ケ崎山との谷間に東西に延びた道路がありますが、そこは古からの街道で「東街道(あずまかいどう」と呼ばれていました。城下に入るための出入り口に位置し重要な監視ポイントでもありました。

国分氏の時代に青葉山には仙台の地名の由来となった「千躰仏(せんたいぶつ)」があったのですが、仙台城の築城により経ヶ峯(瑞鳳殿)に移り、その後愛宕神社の西側にお堂が建てられ遷座しました。

六芒星の6地点の中では、仙台城址と愛宕神社のみ、城下を一望にすることができます。

愛宕神社より青葉神社方面を望む

■榴岡天満宮 1667

三代藩主綱宗公により建立。昭和30年代までは「天神社」と呼んでいました。菅原道真公を祀っています。

六芒星の中では一番最後に建てられましたが、この場所の歴史は古く、城下建設の際にはすでにポイントを押さえていたと考えられます。この一帯は陸奥国分寺の領地で、1189年、源頼朝が奥州藤原氏を攻めたときに、藤原泰衡が館を築き防御しました。防衛施設を置くには最適な見通しでしたが、現代は高層ビル群が周りを囲み、その高さを感じることができません。

天神社はもともと現仙台東照宮の場所(玉手埼)にありました。玉手埼に東照宮を建てるために一旦東側に移され、のちに榴ヶ岡の地に遷座しました。

隣には、桜で有名な榴ヶ岡公園があります。*地名は榴ヶ岡、神社名は榴岡(ケが入らない)

■仙台東照宮 1654

二代藩主忠宗公により建立。三代将軍徳川家光公の許可を得て、日光東照宮から分霊した徳川家康公が祀られています。

政宗が秀吉の命令で米沢から岩出山に移ることになったとき、岩出山の城を築いたのが家康です。家康が葛西大崎一揆の視察を終えた帰り、この場所(玉手埼)で休憩したという記録から、幕府へ選定理由として伝えました。

玉手埼には、国分氏の時代から天神社がありましたが、青葉山にあった国分氏の城からみて、正確な鬼門方位に当たります。このときすでに、青葉山、玉手埼、榴ヶ岡の3地点は六芒星を描く土台として存在していたのです。

仙台城の正式な鬼門は、定禅寺を筆頭とする寺社群で、その一角だけが町割りに逆らって城を向いているのがわかります。しかしその先には仙台東照宮があり、六芒星全体で見ると、15度の傾きがなければ、鬼門を置くことができなかった、ということになります。

仙台藩にしてみれば、このことを幕府に知られてはならない”最高軍事機密”だったかもしれません。

400年の時を超えて、日の目をみることになったわけですが、東日本大震災の際には「結界ははずれた」または「結界に守られた」など内輪で二分しましたが、真相はだれにもわからない。

【その3へつづく】

参考:星の街仙台

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)