実は武家政権において、二代目はあまり評価が高くなく、しかもあまり知られていません。でも、鎌倉幕府・足利幕府・江戸幕府と、二代目がしっかりと受け継いだ政権はどれも長く続いています。

今回は、地味な存在とみなされがちな鎌倉幕府二代執権北条義時・足利幕府二代将軍足利義詮・江戸幕府二代将軍徳川秀忠の、その優れた資質について、ご紹介しましょう。

■安定した武家政権確立の法則・二代目は地味な存在

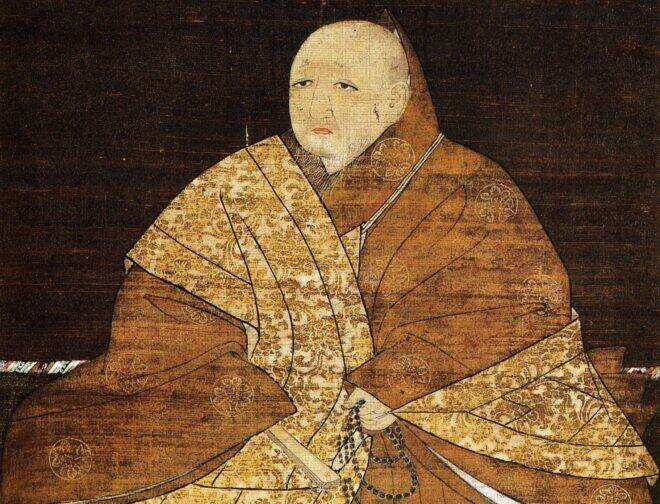

地味な存在の象徴?室町幕府第二代将軍・足利義詮。(写真:Wikipedia)

長期間続く、安定した武家政権の確立にある法則があることをご存知でしょうか。それは、初代が立ち上げた政権を、二代目が受け継ぎ、三代目で盤石なものとするという定石です。

初代・二代・三代を比べると、その能力に対する評価が高いのは、初代と三代目です。皆さん、学校で習った社会の教科書を思い出してみてください。

北条時政・泰時(鎌倉幕府執権初代・三代)、足利尊氏・義満(室町幕府将軍初代・三代)、徳川家康・家光(江戸幕府将軍初代・三代)に関することは詳しい説明があります。

しかし、二代目の北条義時、足利義詮、徳川秀忠に関しては、あまり詳しい説明がなく、足利義詮に関しては、全くというほど触れられていません。二代目は、地味な存在であるのです。

父義詮をはるかに凌ぐ歴史的評価を受ける室町幕府三代将軍・足利義満。(写真:Wikipedia)

■安定した武家政権確立の法則・二代目が受け継ぎリードする

カリスマ性をもった初代の代表格である江戸幕府初代将軍・徳川家康。(写真:Wikipedia)

ところが、武家政権において二代目がしっかりしていれば、その政権は安定した長期政権になるという歴的な事実があります。

初代は、いわゆるカリスマです。カリスマが没すれば、人々の心は自ずと離れていきます。強烈なカリスマ性をもった先代を引き継ぐことの難しさは、現代でも同じ。二代目の御曹司が、初代が立ち上げた企業を潰すことが多いという事実は、それを如実に物語っているのです。

そう考えると、北条義時、足利義詮、徳川秀忠は、地味な存在とされながら、カリスマである初代が創った政権を見事に維持し、三代目に最盛期が来るようリードしているのです。

■武家政権の長さを比べてみると

最も短命で終わった武家政権の二代目・織田信雄。(写真:Wikipedia)

では、歴代の武家政権はどの位続いたのでしょうか。

●平氏政権(1167年~1185年:18年)

初代:平清盛―2代:宗盛(嫡子重盛は病死)

●鎌倉幕府(1185年~1333年:148年)

初代:北条時政―2代:義時―3代:泰時……(中略)……16代:守時

●室町幕府(1336年~1573年:237年)

初代:足利尊氏―2代:義詮―3代:義満……(中略)……15代:義昭

●織田政権(1573年~1582年:9年)

初代:織田信長―2代:信雄(嫡子信忠は本能寺の変で戦死)

●豊臣政権(1583年~1603年:20年)

初代:豊臣秀吉―2代:秀頼

●江戸幕府(1603年~1868年:265年)

初代:徳川家康―2代:秀忠―3代:家光……(中略)……15代:慶喜

いかがでしょうか。歴代の武家政権の中で、鎌倉幕府(148年)、室町幕府(237年)、江戸幕府(265年)がいかに長期政権であったかがお分かりになるでしょう。

もし、短命で終わった平氏政権・織田政権・豊臣政権において、二代目の平宗盛、織田信雄、豊臣秀頼が、優れた資質を持っている人物であったら、歴史は大きく変わっていたかもしれません。

前編はここまで。後編では、鎌倉幕府二代執権北条義時、足利幕府二代将軍足利義詮、江戸幕府二代将軍徳川秀忠の、その優れた資質についてご紹介しましょう。

【後編】はこちらから

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)